Один из крупнейших частных банков в России - Бинбанк - обратился в ЦБ с просьбой о своей санации. Фактически это означает, что банк может стать государственным. Это уже второй случай за месяц - первым о спасении через Фонд консолидации банковского сектора попросило "ФК Открытие".

"Я не рассчитал бизнес-силы", - заявил в среду совладелец банка Микаил Шишханов. В среду, уже после того, как Банк России сообщил о просьбе Бинбанка рассмотреть возможность санации через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС), он вернулся на должность главы совета директоров Бинбанка.

Шишханов пояснил: Бинбанк столкнулся с трудностями после того, как сам взялся санировать два других проблемных банка - Рост Банк и МДМ Банк. Проблемы в этих банках "оказались намного серьезнее, чем предполагалось", сказал он.

В пресс-службе ЦБ заявили, что решение по поводу Бинбанка будет принято в ближайшее время.

Если регулятор одобрит предложение, то это станет вторым за месяц случаем санации частного банка из топ-30 через ФКБС. 29 августа ЦБ объявил о санации банка "ФК Открытие" по такой же схеме.

Позже Банк России объявил о предоставлении Бинбанку средств для поддержания ликвидности "на основании обращения кредитной организации". О санации в заявлении регулятора речи пока не идет.

Что проблемы Бинбанка значат для экономики

Бинбанк - один из крупнейших российских частных банков. Он занимает 12 место по размерам капитала. А "Открытие" еще недавно обгоняло Альфа-банк и было крупнейшим негосударственным банком в стране. Что происходит с частными банками?

"Ни о каком кризисе банковской системы говорить нельзя. Рыночная доля "Открытия" - около 3%, у Бинбанка еще меньше. Плюс это застарелые болячки, которые просто перешли в новую стадию, после которой регулятор говорит: хватит, надо что-то делать", - считает Александр Данилов из Fitch.

С этого года ЦБ фактически сам занимается санацией банков - через Фонд консолидации банковского сектора. Он сформирован за счет средств регулятора.

Раньше ЦБ "чистил" банковскую систему через Агентство страхования вкладов (АСВ). И этот механизм регулятор считал "дорогим и неэффективным".

"Зачистка" частных банков началась после прихода Эльвиры Набиуллиной на пост главы ЦБ. В 2014 году лицензий лишились 86 банков, в 2015-м - 93, а в прошлом году ЦБ побил свой собственный рекорд, отозвав лицензии у 97 кредитных организаций.

В итоге только за 2013-2015 годы на оздоровление банковского сектора ушло 3,4 трлн рублей или около 4% ВВП за 2015 год, посчитали аналитики Fitch в сентябре прошлого года. Оздоровление банка "Открытие" обошлось ЦБ примерно в 1 трлн рублей. То есть в 1,16% ВВП, подсчитывали журналисты Telegram-канала Fun&Profit.

Предполагается, что, выдавая триллион, ЦБ пытался возместить средства, которые сняли со счетов клиенты банка "Открытие". Как решиться вопрос с Бинбанком и будут ли ему выданы средства в сопоставимых объемах, пока неясно - ЦБ не ответил на дополнительные вопросы.

Собственники банка "ФК Открытие" сами просили ЦБ о спасении через Фонд консолидации банковского сектора, говорил первый зампред Банка России Дмитрий Тулин.

"Если ЦБ пойдет по тому же пути, что и с банком "Открытие", не будет введен мораторий на удовлетворение требований кредиторов и банк продолжит функционировать в обычном режиме, тогда влияние на банковскую систему и экономику в целом будет ограничено", - предполагает Кирилл Лукашук из Аналитического кредитного рейтингового агентства.

Серьезного влияния на инфляцию он также не ожидает. Средства, которые выделяются на финансовое оздоровление, по сути не идут в экономику, остаются в банковской системе и закрывают отрицательный капитал банков. Поэтому это не ведет к росту, допустим, потребления и денежного предложения, поясняет Лукашук.

А вот в случае ликвидации банка последствия для экономики будут. "Выплаты из фонда АСВ [вкладчикам] будут очень большие, что потребует дополнительных кредитов от ЦБ, а это нежелательная рублевая эмиссия", - предполагает Александр Данилов из Fitch.

Что случилось с Бинбанком

В отчете S&P говорится, что основные риски для Бинбанка могут быть связаны с санацией Рост Банка (что в итоге и признал совладелец Шишханов). Бинбанк как санатор предоставил Рост Банку кредит в размере более полутриллиона рублей. Одновременно банк подвергается риску в связи с поглощением МДМ Банка, предупреждали аналитики S&P.

Вероятно, Бинбанк пострадал от стратегии агрессивного роста - точно так же, как ранее "Открытие".

Сложности для работы Бинбанка усугубились на фоне зачистки банковского сектора: этим летом ЦБ отозвал лицензию у банка "Югра", затем регулятор объявил о санации банка "Открытие".

"Наибольшее внимание российской прессы в последнее время уделялось "Открытию", Бинбанку, Промсвязьбанку и Московскому кредитному банку по большей части из-за ситуации с ликвидностью у некоторых из них, а также возможных рисков для остальных", - говорилось в отчете Fitch.

Совладелец Промсвязьбанка Дмитрий Ананьев в начале сентября в интервью "Ведомостям" говорил, что его банк делает все, "чтобы остаться среди частных банков, которые продолжат работать".

На прошлой неделе ЦБ расширил список системно значимых банков, включив в него и Московский кредитный банк. Промсвязьбанк в этом списке уже был.

Мы уже привыкли, что в августе происходят какие-то серьезные неприятности в финансово-банковской сфере. Вот и в этом году банковская система России оказалась в одном метре от края пропасти — полномасштабного банковского кризиса. Неприятности начались еще в июне-июле, и они были связаны с банком «Югра». Сей банк, входящий в ТОП-30, был ликвидирован. Об этом событии было сказано много, поэтому повторяться не буду. Лишь отмечу, что на выплаты вкладчикам «Югры» АСВ выделило 170 млрд. рублей. Это — рекордная сумма за всю историю существования АСВ.

Слава Богу, эффекта «домино» не возникло. Хотя банкротство «Югры» дало повод над многим задуматься — как банкирам, так и клиентам банков.

Вторая серия летней банковской драмы связана с банком «Открытие». Не вдаваясь в детали, скажу, что финансовое положение банков «Открытие» и «Югра» было в начале лета примерно одинаковым. Уже в июне поползли слухи, что банк «Открытие» может быть ликвидирован (этому способствовало понижение рейтинговых оценок банка, сделанных отечественным рейтинговым агентством). Начался отток средств физических и юридических лиц из «Открытия». Некоторые эксперты даже полагали, что вероятность ликвидации «Открытия» выше, чем у «Югры». И вот неожиданно 29 августа Центробанк России делает заявление о том, что будет проводиться санация банка «Открытие».

Решение о санации «Открытия», принятое Центробанком, во многих отношениях является уникальным. До сих пор санируемые банки уходили «под крыло» какого-либо другого коммерческого банка, который обязывался «вылечить» «больной» банк. Изредка «больные» банки передавались на попечение каким-то другим структурам. Например, «Российский капитал» был взят на санацию в 2009 году Агентством по страхованию вкладов (АСВ), которое, строго говоря, призвано выполнять другие функции. ОАО «РЖД» взяло на себя обязанность в 2009 году «вылечить» банк «КИТ финанс». В 2008 году государственная корпорация «ВЭБ» взяла на буксир Связь-банк. А вот банк «Открытие» был взят под крыло самого Центрального банка!

Наши СМИ поспешили назвать такое решение Центробанка «национализацией» банка «Открытие». Это не совсем точно. Вот, скажем, АСВ имеет статус государственной корпорации. Про операцию с санированием «Российского капитала» действительно можно говорить, что это национализация, т.е. переход банка в собственность государства. Можно говорить также о национализации банков Глобэкс и Связь-банк, так как их санацией занялся ВЭБ, имеющий статус государственной корпорации. А вот Центробанк назвать государственной организацией язык не поворачивается. Как я могу назвать его государственным, если в Федеральном законе о ЦБ записано, что «Центробанк не отвечает по обязательствам государства, а государство — по обязательствам Центробанка»? Таким образом, операцию нельзя назвать национализацией, но «крыло» Центробанка сегодня даже более надежное и теплое, чем «крыло» какой-либо государственной организации. По мнению ряда экспертов, «Открытию» и его клиентам очень повезло со спонсором-покровителем.

Теперь банк «Открытие» будет по своему статусу схож со Сберегательным банком, в котором Центробанку принадлежит 50% капитала + одна акция. В «Открытии» доля Центробанка будет даже выше — 75% (остальные 25% будут принадлежать прежним собственникам банка). Сбербанк себя чувствовал всегда уверенно при таком акционере как ЦБ; можно предположить, что «Открытие» будет себя чувствовать еще более уверенно.

Уникальность санации еще и в том, что банк «Открытие», как мы знаем, был включен Центробанком в список «системообразующих». Все прекрасно понимали, что это список «бессмертных». Летом 2017 года банк качался между жизнью и смертью. И, в конечном счете, выжил! Теперь банк «Открытие» тем более будет считать себя «бессмертным».

Еще одной особенностью операции по спасению «Открытия» является то, что Банк России не назвал сумму финансовой поддержки для санирования. Обычно такая сумма сразу же озвучивается Центробанком. Некоторые чиновники ЦБ и АСВ осторожно называют цифру в районе 400 млрд руб. На фоне даже самых масштабных санаций эта сумма впечатляет. Вот наиболее крупные финансовые вливания при проведении санаций (млрд. руб., по данным ЦБ РФ и АСВ): банк «Москва» — 294,8; банк «Траст» — 157,0; «Кит финанс» — 135,0; «Связь-банк» — 125,0. Можно также отметить кредитную поддержку со стороны Центробанка, оказанную СМП банку, который в мае 2014 года взялся спасать сразу три «умирающих» банка — Мособлбанк, Инрес банк и Финанс бизнес банк. СМП получил тогда 168,7 млрд руб.

Впрочем, эксперты все чаще называют гораздо более значительную сумму, которая может потребоваться для «оживления» банка «Открытие» — около 1 трлн. рублей. Напомню, что в начале 2015 года после обвала рубля в конце 2014 года правительство бросилось спасать российскую экономику. Из 2,2 трлн. руб. выделенной помощи банкам тогда досталось около 1,6 трлн. руб. Но то были деньги, предназначенные для всей банковской системы. А в нашем случае один триллион рублей может потребоваться для спасения только одного банка. Каков способ финансирования? Часть поддержки будет осуществлена в виде списания долга банка «Открытие» перед АСВ (деньги на санацию «Траста»). Другая часть — в виде традиционных кредитов.

Но главная «изюминка» данной санации заключается в том, что деньги будут выделяться в виде инвестиций в капитал «Открытия» из Фонда консолидации банковского сектора (ФКБС). Данный фонд только что создан, и банк «Открытие» станет первым, кто получит инвестиции из этого источника. Злые языки говорят, что ФКБС решили создать конкретно под «Открытие». Власти действительно действовали очень оперативно.

В конце апреля 2017 года Госдума приняла в третьем чтении законопроект о фонде, в мае президент подписал закон, а в августе уже было принято решение о выделении денег из ФКБС для «Открытия». Банк России заявляет, что на «Открытии» он будет «обкатывать» новую модель поддержки банков с помощью ФКБС. После процедуры «лечения» Фонд будет выходить из капитала банка, продавая свою долю частным банкам. Что-то напоминает ту схему, которая использовалась в США для спасения банков Уолл-стрит во время финансового кризиса 2007- 2009 гг. Тогда американское казначейство совместно с Федеральным резервом влили в американские банки триллионы долларов, некоторые банки были фактически национализированы, а потом государство вышло из капитала этих банков.

Некоторые отечественные скептики по поводу данной схемы напоминают: «Нет ничего более постоянного, чем временное». Они намекают, что нахождение под крылом Центробанка может некоторым больным банкам понравиться, они не будут спешить выздоравливать. Другие скептики утверждают, что на такие банки будет сложно найти покупателя (по крайней мере, в нынешнее нестабильное время). Приводят примеры. Так, уже скоро будет десять лет, как банки Глобэкс и Связь-банк находятся под «крылом» у ВЭБа, хотя еще в конце прошлого десятилетия делались заявления, что прошедшие санацию «дочки» ВЭБа будут проданы. Также не может расстаться со своей «мамой» в лице АСВ «Российский капитал». Что касается «Открытия», то банк ВТБ сделал уже заявление о возможности приобретения санированного банка. Однако, как говорится: «Обещать — не значит жениться».

Обращает на себя еще одна важная деталь в истории с банком «Открытие». Еще совсем недавно наш «герой» сам выступал в роли «спасителя». В декабре 2014 года было принято решение о санации крупного банка «Траст» (входил в ТОП-25 российских банков). Банк «Открытие» изъявил готовность участвовать в санации «Траста», на эти цели Центробанк выделил рекордную по тому времени сумму (больше до этого выделялось только ВТБ для санации банка «Москва»). «Открытие» не только не смог спасти «Траст», но через два с половиной года сам стал тонуть. Что касается «Траста», то только за месяц август у этой «дочки» банка «Открытие» «дыра» в балансе выросла более чем на 200 млрд. рублей.

И вот на спасение «спасателя» приходит «спасатель» самой последней инстанции — Центробанк. Я это говорю к тому, что скоро в банковском секторе России не останется обычных «спасателей», единственным «спасателем» будет Банк России («кредитор последней инстанции»).

Представим себе, что история, которая приключилась с банком «Открытие», завтра и послезавтра произойдет с другими банками, входящими в список «непотопляемых». Таковых банков десять, и если у каждого обнаружится такая же «дыра» в один триллион рублей (как у «Открытия»), то уже потребуется 10 трлн. руб.

И тут я подхожу к тому, чтобы сказать: конечным «спасателем» российских банков будет выступать даже не Центральный банк, а народ. Поскольку массовая санация банков будет разгонять инфляцию, и каждый гражданин Российской Федерации будет обложен «инфляционным налогом».

Бизнес-обмудсмен Борис Титов на Восточном экономическом форуме следующим образом прокомментировал решение Банка России по «Открытию»: «Санация „Открытия“ — убийство банковской системы». Действительно, только очень тупой не поймет, что гарантия бессмертия десяти «избранным» банкам одновременно означает смертный приговор нескольким сотням остальных российских банков. Кстати, об этом свидетельствует даже название упомянутого выше фонда — Фонд консолидации банковского сектора. Все будет консолидировано в десяти банках. А там, где на рынке остается десяток участников, всегда возникает соблазн договориться. Прежде всего, о разделе рынка и о ценах. Такие договоренности принято называть картелями. Где картель, там рынка уже быть не может.

Четверть века назад в России количество банков приближалось к 1300, на 1 августа текущего года их 537, скоро их останется лишь десяток. Кто же входит в «золотую банковскую десятку»?

Три из них — государственные. Это ВТБ, Газпромбанк, Россельхозбанк.

Два — с участием Центробанка. Это Сбербанк и «Открытие».

Остальные пять — частные. Это ЮниКредит Банк, «Райффайзенбанк», Росбанк, Альфа-банк, Промсвязьбанк. Примечательно, что первые три из названных частных банков принадлежат иностранному капиталу.

Дмитрий Лукашов, аналитик IFC Markets : Количество банков в нашей стране действительно сокращается. Я полагаю, что экономика, бизнес и население уже привыкли к этому и проблемы банкиров их мало беспокоят. В начале 2008 года в России было 1136 банков, а на 1-е сентября 2017 года осталось 532. При этом совокупная прибыль российской банковской системы в 2008 году составила 406 млрд руб., а в прошлом году она возросла до 790 млрд руб. Таким образом, «кусок пирога» кредитных доходов, который, теоретически, может «откусить» один банк, увеличился. Тем не менее, количество кредитных организаций сокращается. По моему мнению, основной причиной для этого может быть ужесточение требований ЦБ РФ к размеру собственного капитала банков. Вместо того чтобы искать со-инвесторов и новых акционеров, они начинают или совершать рискованные операции с целью быстро заработать и нарастить капитал, или просто выводят деньги. Для многих банков, такая опасная финансовая «игра» становится последней точкой в их деятельности. Вот это уже действительно способно повредить всей российской экономике. Такие банки необходимо оперативно лишать лицензии. Как раз этим и занимается Центробанк.

Я полагаю, что санация проблемных банков не повлияет на показатели инфляции. Сам ее механизм копирует зарубежный опыт с учетом российской специфики. В развитых странах ликвидация банков происходит достаточно часто и там это никак не ухудшает макроэкономические показатели. Можно отметить, что в настоящее время Банк Англии, Банк Японии, ЕЦБ и ряд других центральных банков осуществляют достаточно крупные денежные эмиссии для выкупа проблемных облигаций с балансов коммерческих банков. И это также не вызывает инфляцию.

По моему мнению, процесс санации российской банковской системы закончится, когда обязательные нормативы кредитных организаций начнут совпадать с требованиями ЦБ. Вряд ли имеются какие-то конкретные цифры, сколько банков останется. Частные вкладчики сейчас оперативно получают компенсацию своих вкладов через АСВ и, вероятно, мало беспокоятся на счет возможного отзыва лицензии у своей кредитной организации.

Евгений Корюхин, аналитик «Алор Брокер» : На мой взгляд, признаки банковского кризиса налицо: это и повальная несостоятельность кредитных учреждений, и продолжающийся отзыв лицензий, в том числе по сомнительным операциям, растущий портфель плохих долгов как корпоративных, так и частных. Возможность перерасти в полноценный финансовой кризис на сегодняшний момент нет, так как, по сути, государство в лице ЦБ РФ и ряда крупных государственных и квазигосударственных банков активно погашает данный негатив. Вопрос насколько хватит государству денег, чтобы продолжать и дальше гасить пламя несостоятельных банков - текущей ликвидности банковского сектора вполне на это хватает. Текущая ситуация для нашей страны не типичная, раньше банкам давали уходить с рынка и только в 2008 году был создан серьезный прецедент, когда сразу два крупных банка подверглись санации государственных структур РЖД и ВЭБа. Также весьма немаловажную роль сыграло и введение закона о страховании вкладов и доведении этой суммы до 1 400 000 рублей, что погашает волнения широких масс в случае наступления банкротства кредитного учреждения. Поэтому к полноценному финансовому кризису данный период слабости банковского сектора России не приведет. Однако я не исключаю, что в дальнейшем рентабельность банковского сектора будет продолжать снижаться и, в конечном счете, этот бизнес для частного предпринимателя станет не интересным, а значит, мы станем свидетелями дальнейшего ухода менее крупных банков с рынка.

Инфляцию и макроэкономические показатели решение о санации банков «Открытие» и Бинбанка, сейчас не затронет, но в будущем мы увидим снижение по ряду экономических показателей в частности снижение доли финансовых услуг в структуре ВВП, и как следствие, реальное снижение ВВП. Вызывает опасение кредитование строительного сектора на фоне низкого спроса на коммерческую и элитную недвижимость, возможность получить кредиты в условиях государственного менеджмента ряду девелоперов будет сложнее.

Кризиса доверия к банкам у населения нет. Рынок по прежнему показывает прирост вкладов, в этом году он составит около 4%. Однако снижение ставок на вкладах может выявить новый приток средств населения на фондовый рынок, где можно найти ставки по фиксированным инструментам в 1,5-2 раза выше банковских депозитов.

Также стоит отметить, что государство активно запускает альтернативные банковскому депозиты инструменты вложения, к примеру облигации федерального займа для населения собрали 15 млрд руб. всего за несколько месяцев размещения через государственные Сбербанк и ВТБ, а средняя ставка за 3 года по ним составит 8,5%.

Александр Шустов, генеральный директор МФО «Мани Фанни»

: Признаков банковского кризиса в России сейчас нет, но проблема заключается в том, что, скорее всего, выстраивается система, которая будет очень неустойчива к кризисам, к любым внешним шокам. На рынке банковских услуг начинают доминировать госбанки, на них сейчас приходится примерно 62%, и эта доля растет. Госбанки, конечно, надежны в силу своего размера, но и уязвимы по той же причине: там, где сеть мелких коммерческих банков пожертвует несколькими своими собратьями и адаптируется, крупный госбанк просто рухнет, и никаких бюджетных средств не хватит, чтобы его спасти. Причин для внешнего удара по такой системе может быть много: падение цен на нефть, девальвация, очередная волна санкций, политическая нестабильность. С другой стороны, регулятор сейчас, отзывая лицензии, стерилизует денежную массу, выполняя таким образом свои цели по инфляции, это позитивный фактор. Причем санация, наверное, тоже происходит за счет эмиссионных денег, то есть соблюдается баланс. Думаю, что через 5 лет мы действительно может придти к такой модели рынка, когда будет около 50 самых крупных банков, на которых будет приходиться 90% рынка, и все остальные. Наиболее острый вопрос — куда пойдут и чем будут заниматься собственники многочисленных коммерческих банков, а также их сотрудники — это ведь не одна тысяча высококвалифицированных людей. Полагаю, государство должно предусмотреть некую социальную программу на этот счет. Нужно сказать, что сейчас разрабатывается механизм, по которому так называемые «уставшие собственники» смогут добровольно отдавать свой банк на санацию государству, получая какую-то денежную компенсацию. Банк после санации предполагается продавать новому собственнику, но, честно говоря, слабо верится, что на такие активы будет какой-либо спрос.

Александр Шустов, генеральный директор МФО «Мани Фанни»

: Признаков банковского кризиса в России сейчас нет, но проблема заключается в том, что, скорее всего, выстраивается система, которая будет очень неустойчива к кризисам, к любым внешним шокам. На рынке банковских услуг начинают доминировать госбанки, на них сейчас приходится примерно 62%, и эта доля растет. Госбанки, конечно, надежны в силу своего размера, но и уязвимы по той же причине: там, где сеть мелких коммерческих банков пожертвует несколькими своими собратьями и адаптируется, крупный госбанк просто рухнет, и никаких бюджетных средств не хватит, чтобы его спасти. Причин для внешнего удара по такой системе может быть много: падение цен на нефть, девальвация, очередная волна санкций, политическая нестабильность. С другой стороны, регулятор сейчас, отзывая лицензии, стерилизует денежную массу, выполняя таким образом свои цели по инфляции, это позитивный фактор. Причем санация, наверное, тоже происходит за счет эмиссионных денег, то есть соблюдается баланс. Думаю, что через 5 лет мы действительно может придти к такой модели рынка, когда будет около 50 самых крупных банков, на которых будет приходиться 90% рынка, и все остальные. Наиболее острый вопрос — куда пойдут и чем будут заниматься собственники многочисленных коммерческих банков, а также их сотрудники — это ведь не одна тысяча высококвалифицированных людей. Полагаю, государство должно предусмотреть некую социальную программу на этот счет. Нужно сказать, что сейчас разрабатывается механизм, по которому так называемые «уставшие собственники» смогут добровольно отдавать свой банк на санацию государству, получая какую-то денежную компенсацию. Банк после санации предполагается продавать новому собственнику, но, честно говоря, слабо верится, что на такие активы будет какой-либо спрос.

Сергей Дроздов, аналитик ГК «ФИНАМ» : Наверное, я бы не стал говорить о полномасштабном кризисе банковской системы РФ, хотя проблемы, требующие вмешательства ЦБ, безусловно, существуют и регулятору стоило бы более жестко и тщательно мониторить происходящие в финансовом секторе страны. Тем не менее, Центробанк весьма оперативно научился решать вопросы, касающиеся несостоятельных банков. Судя по всему, сказывается накопленный опыт кризисов 2008-09 и 2014 годов.

Санация крупных частных банков через Фонд консолидации банковского сектора (ФКБС) - это, по сути, мера, призванная не допустить паники среди клиентов и контрагентов банка и которая, кстати говоря, намного дешевле, чем отзыв лицензии. Поскольку при санации отсутствуют потерявшие свои средства вкладчики и, в свою очередь, кредитная организация продолжает работу в прежнем режиме, выполняя все взятые на себя ранее обязательства. Тем более что по заявлению представителей ЦБ, регулятор рассчитывает через какое-то время после оздоровления проблемных банков продать их на открытом рынке.

По оценке Fitch Ratings ЦБ РФ за последние три года уже направил на помощь проблемным банкам порядка 3,2 трлн руб., тем не менее рейтинговое агентство полагает, что поддержка «Открытия» не окажет значимого влияния на бюджет страны. Более того, принимаемые меры регулятором по выводу с рынка недобросовестных и слабых игроков в перспективе окажет позитивное влияние на весь финансовый сектор и, в свою очередь, снизит потребность оставшихся сильных игроков в господдержке.

Основными причинами краха «Открытия» и Бинбанка послужило непомерное раздутие активов в погоне за первенством на рынке в случае с «Открытием» и санации павших конкурентов для расширения бизнеса в случае с Бинбанком.

На мой взгляд, руководство и менеджмент данных банков допустили серьезные ошибки в своих долгосрочных стратегиях развития бизнеса и недостаточно проработали текущие риски, связанные с экономической ситуацией в стране за последние три года.

Роман Ткачук, старший аналитик «Альпари» : Российская банковская система переживает непростые времена. Агрессивная стратегия развития, которая позволила частным банкам активно вырасти в последние десять лет, больше не работает. Рентабельность капитала банков, ориентированных на корпоративный сектор, заметно снизилась. Причины этого - последствия ослабления рубля в 2014 году, снижение ставок в российской экономике, обострение отношений с западными странами и жесткая позиция регулятора. Показательно, что кризис затронул частные банки из ТОП-10 - «ФК Открытие», Бинбанк.

Серьезных потрясений для российской финансовой системы санация крупных банков не принесет - заметную часть расходов на себя возьмет Центробанк. На корреспондентских счетах ЦБ находится 2,5 трлн руб. - этих средств достаточно даже для санации крупных банков. Спасение банков будет проходить по «мягкому сценарию». Возможно, это связано с тем, что нынешний год - предвыборный.

Кризиса ликвидности и доверия не ожидается. Сейчас на госбанки приходится около 70% активов и 75% прибыли российской банковской системы (из них соответственно на Сбербанк - 30% и 50%) и доля госбанков в российской финансовой системе продолжает расти.

Сергей Звенигородский, начальник отдела розничных продаж УК «СОЛИД Менеджмент» : Банковская система находится в сложных условиях уже давно, современные банки начали свое развитие с 90-х годов на обломках социалистической финансовой сферы и столкнулись с проблемой нехватки ресурсов. В стране было мало денежных ресурсов, а ликвидность ЦБ предоставлял, сообразуясь со своими критериями и МВФ, сейчас уже по своим методикам. Заливая деньгами рынок 90-х, столкнулись с гиперинфляцией и массовым перераспределением имущества страны, после чего перешли в другую крайность и появившиеся за счет роста цен на энергоносители средства крайне неохотно выделялись на восстановление экономики. В итоге, банки вынуждены были искать ликвидность сами, большую ее часть они нашли у зарубежных коллег и небольшой поток стал формироваться в ходе развития новой пенсионной реформы (накопительный компонент с 2002 года). В 2014 году финансирование из ЕС и связанных с ним банков серьезно снизилось, на Востоке и Азии каналы привлечения ликвидности разработаны слабо, а накопительный компонент под риторику о его неэффективности (послушаем через несколько лет про новые изменения в пенсионной системе от этой команды реформаторов) стал сворачиваться. Ликвидность, предоставляемая ЦБ, недостаточна для восстановления и тем более развития экономики, эффективность управления банковским бизнесом также не идеальна.

Банкиры работают в той среде, что создана, поэтому винить их за то, что используют имеющиеся возможности - глупо, но предоставлять условия для работы капиталов в России, конечно, необходимо, как и следить за выводом средств в офшоры. ЦБ лавирует между нескольких вариантов событий, от переформатирования банковской системы с новой двухуровневой системой (федеральные госбанки и региональные бизнес-структуры) с ликвидацией всех, кто не вписывается в систему, до сохранения существующего порядка вещей, но под более плотным контролем государства. На практике мы видим изменения в механизме санации и переосмысления трат средств налогоплательщиков на поддержку мифического «эффективного собственника», поскольку крупный бизнес может работать только совместно с государством (интернет-гиганты и производства гаджетов только подтверждают правило).

Размер «дыры» в капиталах банков не закрыть за счет взносов в АСВ и кредитов из бюджета, поэтому будет включен печатный станок, но его использование будет относительно точечным, только для компенсации потерь, поэтому серьезных сдвигов в структуре экономики не предвидится. Нервозность клиентской базы, как физических лиц, так и юридических, является более серьезной угрозой. Но ЦБ достаточно ясно и четко объяснит порядок своих действий по решению проблемы и доверие к системе не пошатнется, выпуск релизов для широкого круга потребителей на массовых бизнес-площадках и федеральных СМИ при грамотной подаче (не сухим языком цифр и казенной отписки, что мы все решим, не беспокойтесь) сделает процедуру максимально безболезненной. На данный момент информация подается через сети санируемых банков и специализированные площадки, ее подачу (в упрощенном виде) необходимо расширить.

Дмитрий Журавлев, директор Института региональных проблем : Думается, что главная причина проблем российских банков не в объективных трудностях, а в недостаточно продуманной кредитной политике, когда кредиты давались тому, кто заведомо не мог их отдать. Пока был доступ к дешевым и долгим мировым деньгам, рискованная кредитная политика перекрывалась прибылью от продажи задорого денег, которые на мировом рынке покупались задешево. Когда доступ к таким деньгам усложнился, возникли проблемы - исчез источник покрытия потерь. Можно ли это назвать кризисом - не знаю. Но то, что стратегия российских банков должна кардинально измениться, если они хотят выжить - это факт. Мы наблюдаем не смерть банков, а смерть банковской стратегии рискованных кредитов. Смогут ли наши банки осуществлять другую стратегию, посмотрим.

Эмиссия - это всегда риск. В первую очередь, риск инфляции. Также спасение банков на фоне, мягко говоря, невысокого уровня жизни населения создает социальные риски. И наконец самый большой, с нашей точки зрения риск: риск сохранения безответственности банковской системы. Зачем менять стратегию, если в любом случае спасут. Система спасения, при которой риски банков перекладываются на плечи общества, вредна и опасна, так как лишает банковскую систему стимула к развитию, сохраняя ее архаичность и неэффективность.

Падение банков продолжится. Но дело не в том, что останутся только крупные банки. Собственно, рушатся и крупные. Останется три группы: те банки, которые смогут изменить свою стратегию (это не так легко сделать - найти нишу эффективных, низкорискованных вложений очень трудно), те банки, которые смогут обеспечить для себя гарантированное государственное спасение (и это будут в первую очередь крупные банки), и наконец государственные банки, которые государство обречено спасать. И качество нашей банковской системы будет зависеть от соотношения этих трех групп: если большинство будут составлять представители первой группы, то система будет развиваться, если второй и третьей - останется архаичной и мало эффективной.

Сейчас действия Центральный Банк России активно обсуждаются

общественностью. По этой причине нам захотелось пообщаться с человеком,

который, с одной стороны – длительное время находился внутри системы, знает ее.

Но, с другой – не заинтересован непосредственно в происходящем.

ПО ТЕМЕ

Константин Игоревич Симонов – ветеран еще советского Минфина, отработавший в нем почти всю трудовую биографию, начиная с 1967 года. После передачи функций руководства банковской системой страны от структур бывшего Союза к структурам России, он перешел на работу в Центральный банк России и, по достижении пенсионного возраста, вышел в отставку.

– Константин Игоревич, как Вы, в целом, оцениваете происходящее? Многие считают, что ЦБ сейчас занимает деструктивную позицию, разрушает, по сути дела, банковский рынок.

– Мое мнение может оказаться непопулярным и ангажированным, но я хочу отметить, что происходящее сейчас в банковском секторе – всего лишь закономерный результат процессов, которые стали видны невооруженным глазом еще в 1990-е годы. На пике количественного развития банковской системы в стране было зарегистрировано свыше двух с половиной тысяч банковских учреждений. Просто вдумайтесь в эту цифру. Не заводов, не обувных мастерских. Банков.

Простой арифметической операцией деления мы можем легко обнаружить, что один банк у нас приходился приблизительно на 56 тысяч населения страны. Много это или мало? Это безобразно много, на самом-то деле. Ведь банки живут на проценты от основного экономического оборота. Так что радикальное снижение числа банков в стране было неизбежно.

– Но этот процесс шел естественным путем. Зачем его было

искусственно подстегивать? Ведь число банков и так сокращалось год от года.

– Утверждение о естественности процесса сокращения банковской системы достаточно лукавое. Ведь в абсолютном большинстве случаев речь шла о том, что именно регулятор вмешивался и прекращал деятельность банковского учреждения, которое вышло в своей деятельности или за утвержденные регулятором нормативы или за рамки закона.

– Но все же? Чем был плох тот процесс, который шел все эти годы? Зачем понадобилось его резко ускорять?

– Мне не хотелось бы, чтобы у читателей сложилось впечатление о том, что резкие шаги, предпринятые Центробанком, являлись спонтанными. Подготовка к очищению российской банковской системы шла много лет, просто не все задачи удавалось решать достаточно быстро. Да и, не будем лукавить, были политические решения, которые не позволяли всерьез работать с игроками выше определенного уровня. Фактически, для них работал принцип, который американцы называют "to big to fail". Слишком большой игрок не должен упасть, чтобы не пострадали другие участники рынка.

Тем не менее, вопрос о частичной национализации российской банковской системы встал еще в 1990-е годы. Мало кто помнит, что дискуссия об этом шла еще тогда, и, в частности, структура современного плана банковских счетов имела в этом смысле вполне определенную функциональность. Предполагалось, что она позволит Центробанку, при необходимости, быстро взять на обслуживание клиентов некоторых из национализируемых банков, не меняя номера их расчетных счетов, ограничившись только сменой БИК. Но, в итоге, мы не пошли по этому пути.

– То есть сейчас речь все-таки идет о национализации банковской системы?

– Конечно, нет. Позиции с тех пор существенно изменились. Даже после кризиса 1998 года было очевидно, что государство не сможет самостоятельно развивать современную, рыночную экономику, что из определенных секторов рынка оно просто обязано уйти. Это понимание возникло, нужно сказать, по результатам кризиса. Когда стало очевидно, что государство неэффективно в части обслуживания частных финансов. Вызванный тогда в качестве "пожарника" Кириенко блестяще спустил пар, исправляя чужие ошибочные решения. Но это был антикризисный менеджмент. А каждодневной работой с частными деньгами государство заниматься не должно. Рационально держать такие институты как Сбербанк или ВТБ, которые способны подстраховать частника, но, все-таки, рыночной работой должны заниматься частные организации.

– А как же это согласуется с текущей политикой Центробанка? Ведь государственные банки плодятся как грибы после теплого дождя? Открытие, Промсвязьбанк, БИН еще вчера были частными, а сейчас государство забрало их под свою крышу?

– Это временный процесс. И связан он вот с чем. Банки должны быть частными. Но они не должны быть, – я позволю себе употребить еще один специальный термин – кэптивными. Простыми словами – банк не должен карманом своего владельца. Ситуация, когда происходит льготное финансирование бизнеса акционера банка за счет средств других его клиентов, конечно, неприемлема. Ведь тут возникает конфликт интересов между двумя ролями – акционера и клиента банка. Когда в такой роли выступает один и тот же человек, это искажает результат оценки рисков.

Абсолютно все те случаи на которые Вы ссылаетесь – это частные банки, которые имели подобный конфликт интересов со своими акционерами и получили проблемы по факту неправильного учета рисков при выделении кредитов. Сами эти банковские учреждения – вполне устойчивые, некриминальные, с хорошей структурой бизнеса. Если Центробанк приведет их бизнес-процессы в порядок – они смогут и будут нормально работать. Уверен, что через некоторое время они будут снова приватизированы. Скорее всего – путем продажи их акций на открытом рынке, так, чтобы они попали в руки, в основном, институциональным инвесторам.

– Даже Промсвязьбанк?

У меня здесь нет инсайда. Я предложил бы ориентироваться на публичные источники. Возвращаясь к участию государства в банковской системы, хочу отметить, что, на самом то деле, еще с начала президентства Путина была проделана большая работа по разгосударствлению банковской системы. Государство вышло из капитала очень большого количества банков, где оно обладало миноритарной долей. Ведь было как? Каждое министерство, каждая региональная администрация норовили войти в капитал какой-то приближенной коммерческой банковской структуры и держать счета именно там. Государственные деньги прокручивались, фактически, выполняя роль этакого источника фондирования.

Мы эту систему заменили, постепенно нормальной, цивилизованной. А из частных банков вышли. Была проделана громадная работа. Фактически в определенный момент вообще шла речь о том, что у государства останется только два банка. Сбербанк – грубо говоря, для пенсионеров и бюджетников и в качестве института развития – объединенный банк на основе ВЭБа и Внешторгбанка. Этот проект очень активно продвигал в свое время руководитель Банка России Геращенко. К сожалению, его идея не получила должного развития и не была доведена до конца, хотя вопрос о такой реструктуризации участия государства в банках был поднят еще во времена премьерства Примакова.

– Это звучит немного неожиданно, считается, что Примаков был сторонником огосударствления экономики.

– У Центробанка всегда была вполне самостоятельная позиция, с этим проектом мы выходили напрямую на Государственную Думу. Виктор Владимирович его достаточно активно продвигал. И, в конце концов, после ухода Ельцина ушел и Примаков. А позиция ЦБ в части правильной реорганизации банковской системы осталась. Под руководством Геращенко были, как я уже сказал, начаты процессы выхода государства из статуса миноритария в частных банках и вот этот процесс сокращения числа крупных госбанков, объединения ВЭБ и ВТБ. Он не был доведен до конца по объективным причинам, связанным с юридическим статусом госдолга СССР. Но позиция была.

– Но сменилось руководство ЦБ, возможно позиция изменилась?

– Менялись тактические подходы, менялась стилистика работы, она становилась более современной. Но общая линия, я уверен, осталась преемственной. Текущая ситуация кажущегося резкого прихода государства в банковские структуры – временная. Она связана в первую очередь с необходимостью резкого наведения порядка с выводом средств за границу.

Вы сами все тут видите, что сейчас творится на Западе с российскими капиталами. Не секрет, что очень большое количество небольших банков, работали практически только на эту задачу. Вспомните, что я говорил про соотношение числа банков и населения. А ведь среди многих закрытых банков были такие, у которых число клиентов равнялось тысячам или десяткам тысяч. Нормально такой банк работать не может, у него экономика не складывается. Он может только "крутить схемы". Вот зачистка этих схемщиков – это и есть основная задача Эльвиры Набиуллиной.

– Вы предсказываете новую приватизацию госбанков?

– Я считаю, что вообще неправильно называть госбанками санируемые структуры, такие как "Открытие". Эти организации, куда государство было вынуждено войти – по своей природе частные. В ближайшее время мы увидим, как государство будет выходить из их капитала. Но это нельзя будет назвать новой приватизацией.

– Сколько банков останется в России в итоге?

– Я не могу делать такие предсказания с полной уверенностью. Но мое личное мнение – что не более двухсот, а может быть и несколько меньше.

– И государство будет в них присутствовать?

– Уверен, что руководство страны проявит мудрость в этом вопросе. Вряд ли больше, чем до начала структурной реформы банковской системы, инициированной Эльвирой Сахипзадовной. Как бы то ни было, моя позиция сейчас достаточно отстраненная. Я гляжу на действия своих бывших коллег и не нахожу их выходящими за рамки разумного и грамотного управления. Ситуация в стране тяжелая, давление, в том числе экономическое, в виде санкций на Россию нарастает. Нужно наводить порядок и они это делают.

Сколько только слухов не проявится в ближайшее время: и что банк Уралсиб закрывается в 2020 году, и банк Хоум Кредит скоро закроют, и Русский Стандарт Банк уже закрылся, и Восточный Экспресс банк закрывается в 2020 году. Такие разговоры - скорее следствие неприятного опыта клиента в банке, чем правдоподобные высказывания.

Судя по отзывам и комментариям пользователей, виноваты банки, даже если сам клиент просрочил платеж или подписал невыгодный договор с завышенным процентом по кредиту. Да, банки пользуются финансовой безграмотностью и самонадеянностью клиентов, но будем честны: мы сами виноваты в своих бедах.

Как понять, что банк закроется

Часто определить, какая из кредитных финансовых организаций закроется, помогают утечки из ЦБ России, а именно:

- новости грядущего отзыва лицензии финансовых организаций,

- слухи о введении временной администрации,

- снижение рейтинга оценочных агентств, которые напрямую подчиняются ЦБ России,

- проблемы с получением налички в банкоматах и кассах финансовых организаций и т.д.

Центробанк как мегарегулятор имеет гораздо больше рычагов влияния и инструментов прогнозирования, чем мы привыкли думать. На примере организаций, составляющих рейтинговые оценки уже можно догадаться о проблемах банка или об отношения ЦБ РФ к нему. Просто так лицензии не лишают, этому предшествуют четкие события: плохая отчетность кредитных организаций, "дыры" в балансе, бегство директоров с капиталами зарубеж, трудности в получении налички и т.д. Поэтому при оценке возможного банкротства банка, оцените вероятность отзыва лицензии по указанным выше пунктам.

Список надежных банков на 2020 год

Ниже мы даем прогноз, какие банки не закроются в 2020 году в России. Список составляли на основе вкладов каждого банка, сети филиалов, объему активов и выданным кредитам. Рейтинг окажется полезным, в первую очередь, вкладчикам в банковские депозиты.

Рейтинг банков по активам:

- Сбербанк России

- ГазПромБанк

- ВТБ24

- ФК Открытие

- РосСельХозБанк

- Альфа-Банк

- Банк Москвы

- Национальный Клиринговый Центр

- ЮниКредит Банк

Маловероятно, что перечисленные банки закроют в ближайшее время. Возможны слияния, но лицензию у этих банков наверняка не отзовут. Примечательно, что по рейтингу прибыли список банков остается прежний, за исключением Национального Клирингового Центра, вымещенного РосБанком.

Из этого списка сильным коммерческим банком выделяется Альфа-Банк, закрываться в этом году у руководства банка нет планов, к тому же этот банк входит в тройку по обороту денежных средств в банкоматах - сразу после Сбербанка и ВТБ.

Рейтинг банков по потребительским кредитам:

- Сбербанк России

- ВТБ24

- ГазПромБанк

- РосСельХозБанк

- Банк Москвы

- Альфа-Банк

- РайфФайзенБанк

- РосБанк

- ХКФ Банк

- Восточный Экспресс Банк

В этом списке мы видим кредиты, выданные рядовым пользователям на потребление. Особняком смотрится среди гигантов рынка Восточный Экспресс. Банк закрывается или нет в 2018 году - поживем-увидим, мы же должны внимательно читать кредитные и депозитные договоры, наблюдать за финансовой статистикой банков, в том числе за соотношением кредитов и привлеченных вкладов.

Полный список банков

Нелегко предсказать закрытие банков в России в 2020 году, список ненадежных банков меняется каждые 2-4 недели. Мы поделимся статистикой, на основе которой Вы сами решите, обанкротится банк в ближайшее время или нет.

Рейтинг надежности банков по активам

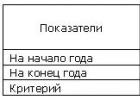

| Место | Банк | Капитал, млн.руб. |

| 1 | СБЕРБАНК РОССИИ | 1945905833 |

| 2 | ВТБ | 948588518 |

| 3 | ВНЕШЭКОНОМБАНК | 368584340 |

| 4 | ГАЗПРОМБАНК | 333854635 |

| 5 | РОССЕЛЬХОЗБАНК | 217650802 |

| 6 | ВТБ 24 | 178226766 |

| 7 | АЛЬФА-БАНК | 175492362 |

| 8 | БАНК МОСКВЫ | 161241774 |

| 9 | ЮНИКРЕДИТ БАНК | 129894505 |

| 10 | ФК ОТКРЫТИЕ | 120347672 |

| 11 | РОСБАНК | 115723340 |

| 12 | РАЙФФАЙЗЕНБАНК | 103022027 |

| 13 | ПРОМСВЯЗЬБАНК | 59255680 |

| 14 | СИТИБАНК | 56344583 |

| 15 | МДМ БАНК | 55073976 |

| 16 | ХАНТЫ-МАНСИЙСКИЙ БАНК ОТКРЫТИЕ | 46766584 |

| 17 | БАНК САНКТ-ПЕТЕРБУРГ | 46358807 |

| 18 | МОСКОВСКИЙ КРЕДИТНЫЙ БАНК | 43847588 |

| 19 | УРАЛСИБ | 43442887 |

| 20 | ХКФ БАНК | 42799327 |

| 21 | РОССИЯ | 40552281 |

| 22 | АК БАРС | 38961154 |

| 23 | РУССКИЙ СТАНДАРТ | 38919484 |

| 24 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ КЛИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР | 37861245 |

| 25 | НОРДЕА БАНК | 32884937 |

| 26 | ИНГ БАНК (ЕВРАЗИЯ) | 31803253 |

| 27 | СВЯЗЬ-БАНК | 30072189 |

| 28 | ОТП БАНК | 27875411 |

| 29 | ЗЕНИТ | 26041511 |

| 30 | АБСОЛЮТ БАНК | 25940565 |

| 31 | ВОЗРОЖДЕНИЕ | 24366352 |

| 32 | МСП БАНК | 24203509 |

| 33 | ВОСТОЧНЫЙ ЭКСПРЕСС | 23975208 |

| 34 | БИНБАНК | 23604038 |

| 35 | МОСКОВСКИЙ ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ БАНК | 23347403 |

| 36 | МТС-БАНК | 23034031 |

| 37 | ЦЕНТРОКРЕДИТ | 22365230 |

| 38 | РУСФИНАНС БАНК | 21468541 |

| 39 | РОСЕВРОБАНК | 21174183 |

| 40 | СОВКОМБАНК | 19974792 |

| 41 | ГЛОБЭКС-БАНК | 19491904 |

| 42 | ПЕТРОКОММЕРЦ | 19486998 |

| 43 | ТКС БАНК | 18544242 |

| 44 | ТРАНСКАПИТАЛБАНК | 17511470 |

| 45 | АВЕРС | 17056782 |

| 46 | СЕВЕРНЫЙ МОРСКОЙ ПУТЬ | 16918862 |

| 47 | КРЕДИТ ЕВРОПА БАНК | 16729973 |

| 48 | ДОЙЧЕ БАНК | 16633272 |

| 49 | ВНЕШПРОМБАНК | 16225135 |

| 50 | АВАНГАРД | 15332684 |

| 51 | ТАТФОНДБАНК | 15015233 |

| 52 | РОССИЙСКИЙ КРЕДИТ | 14832971 |

| 53 | ДЕЛЬТАКРЕДИТ | 14815839 |

| 54 | ЮГРА | 14721565 |

| 55 | РОССИЙСКИЙ КАПИТАЛ | 14195154 |

| 56 | БАНК ОФ ТОКИО-МИЦУБИСИ ЮФДЖЕЙ (ЕВРАЗИЯ) | 13705000 |

| 57 | БАНК КРЕДИТ СВИСС (МОСКВА) | 13547018 |

| 58 | УБРИР | 13014328 |

| 59 | МИДЗУХО КОРПОРЭЙТ БАНК (МОСКВА) | 12687309 |

| 60 | ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ТОРГОВЫЙ БАНК | 12515944 |

| 61 | РОСГОССТРАХ БАНК | 12468960 |

| 62 | АЗИАТСКО-ТИХООКЕАНСКИЙ БАНК | 12375681 |

| 63 | РЕНЕССАНС КРЕДИТ | 11973535 |

| 64 | ИНТЕЗА | 11951626 |

| 65 | ДЖ.П. МОРГАН БАНК ИНТЕРНЕШНЛ | 11854580 |

| 66 | ЭЙЧ-ЭС-БИ-СИ БАНК (РР) | 11698156 |

| 67 | КОММЕРЦБАНК (ЕВРАЗИЯ) | 11679538 |

| 68 | ЗАПСИБКОМБАНК | 11309207 |

| 69 | СКБ-БАНК | 11219725 |

| 70 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РАСЧЕТНЫЙ ДЕПОЗИТАРИЙ (НКО) | 11187390 |

| 71 | ПЕРЕСВЕТ | 11173648 |

| 72 | СУМИТОМО МИЦУИ РУС БАНК | 10824762 |

| 73 | НОВИКОМБАНК | 10406528 |

| 74 | НОТА-БАНК | 10305648 |

| 75 | СЕТЕЛЕМ БАНК | 10193181 |

| 76 | ЕВРОФИНАНС МОСНАРБАНК | 10161096 |

| 77 | ЛОКО-БАНК | 10157816 |

| 78 | БАНК БФА | 9263375 |

| 79 | ПРОБИЗНЕС-БАНК | 9117174 |

| 80 | ЦЕНТР-ИНВЕСТ | 8974752 |

| 81 | ТОЙОТА БАНК | 8862692 |

| 82 | ФОЛЬКСВАГЕН БАНК РУС | 8774530 |

| 83 | РН БАНК | 8698937 |

| 84 | ФОНДСЕРВИСБАНК | 8651110 |

| 85 | НАЦИОНАЛЬНЫЙ РЕЗЕРВНЫЙ БАНК | 8557474 |

| 86 | СОЮЗ | 8320551 |

| 87 | СУРГУТНЕФТЕГАЗБАНК | 7934867 |

| 88 | СВЯЗНОЙ БАНК | 7541645 |

| 89 | ЛЕТО БАНК | 7517221 |

| 90 | МОСКОВСКОЕ ИПОТЕЧНОЕ АГЕНТСТВО | 7446504 |

| 91 | МЕТКОМБАНК | 7280143 |

| 92 | КУБАНЬ КРЕДИТ | 7216444 |

| 93 | ЭКСПОБАНК | 7072251 |

| 94 | МЕТАЛЛИНВЕСТБАНК | 6945672 |

| 95 | БНП ПАРИБА | 6927725 |

| 96 | ЧЕЛИНДБАНК | 6852935 |

| 97 | ЧЕЛЯБИНВЕСТБАНК | 6846837 |

| 98 | ЮНИАСТРУМ БАНК | 6825478 |

| 99 | СОВЕТСКИЙ | 6588398 |

| 100 | МЕРСЕДЕС-БЕНЦ БАНК РУС | 6432118 |

Похожие статьи