Глава 12. Особенности организации медицинской помощи жителям сельской местности

Глава 12. Особенности организации медицинской помощи жителям сельской местности

12.1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

В 2008 г. в сельском здравоохранении Российской Федерации функционировало 1749 центральных районных больниц, 481 участковых больниц, 39 179 фельдшерско-акушерских пунктов, в которых работало 46,2 тыс. врачей и 208 тыс. среднего медицинского персонала.

В основе организации медицинской помощи жителям села лежат те же принципы, что и городскому населению. Однако особый уклад жизни селян, система расселения, низкая (по сравнению с городом) плотность населения, плохое качество, а порой и отсутствие дорог, специфика сельскохозяйственного труда накладывают отпечаток на систему организации медицинской помощи сельским жителям. Это касается типа, мощности, дислокации учреждений здравоохранения, обеспеченности их квалифицированными медицинскими кадрами, возможности получения специализированной медицинской помощи. Эти особенности также диктуют необходимость разработки и введения дифференцированных нормативов по отдельным видам ресурсов. Например, для сельских районов, расположенных на больших территориях с низкой плотностью населения (Крайний Север, Сибирь, Дальний Восток), норматив численности населения для организации фельдшерско-акушерского пункта или центра общей врачебной (семейной) практики должен быть значительно ниже такового на юге страны, где плотность населения выше, населенные пункты расположены близко друг от друга и имеется хорошее транспортное сообщение.

12.2. КОМПЛЕКСНЫЙ ТЕРАПЕВТИЧЕСКИЙ УЧАСТОК

Главная особенность оказания медицинской помощи сельскому населению заключается в ее этапности. Условно выделяют три этапа в организации медицинской помощи сельскому населению

(рис. 12.1).

Рис. 12.1. Этапы оказания медицинской помощи сельскому населению

Первый этап - учреждения здравоохранения сельского поселения, которые входят в состав комплексного терапевтического участка. На этом этапе сельские жители получают доврачебную, а также основные виды врачебной медицинской помощи (терапевтическую, педиатрическую, хирургическую, акушерскую, гинекологическую, стоматологическую).

Первым медицинским учреждением, в которое, как правило, обращается сельский житель, является фельдшерско-акушерский пункт (ФАП). Он функционирует как структурное подразделение участковой или центральной районной больницы. ФАП целесообразно организовывать в населенных пунктах с числом жителей от 700 и более при расстоянии до ближайшего медицинского учреждения свыше 2 км, а если расстояние превышает 7 км, то и в населенных пунктах с числом жителей до 700 человек.

На фельдшерско-акушерский пункт возлагается решение большого комплекса медико-санитарных задач:

Проведение мероприятий, направленных на профилактику и снижение заболеваемости, травматизма и отравлений среди сельского населения;

Снижение смертности, прежде всего младенческой, материнской, в трудоспособном возрасте;

Оказание населению доврачебной медицинской помощи;

Участие в текущем санитарном надзоре за детскими дошкольными и школьными образовательными учреждениями, коммунальными, пищевыми, промышленными и другими объектами, водоснабжением и очисткой населенных мест;

Проведение подворных обходов по эпидемиологическим показаниям с целью выявления инфекционных больных, контактных с ними лиц и лиц с подозрениями на инфекционные заболевания;

Повышение санитарно-гигиенической культуры населения.

Таким образом, ФАП представляет собой учреждение здравоохранения в большей степени профилактической направленности. На него могут возлагаться функции аптечного пункта по продаже населению готовых лекарственных форм и других аптечных товаров.

Работу ФАПа непосредственно возглавляет заведующий. Кроме него в ФАПе работают акушерка и патронажная медицинская сестра.

Несмотря на важную роль ФАПов, ведущим медицинским учреждением на первом этапе оказания медицинской помощи жителям

села служит участковая больница, которая в своем составе может иметь стационар и врачебную амбулаторию. Виды и объем медицинской помощи в участковой больнице, ее мощность, оснащение, укомплектованность медицинскими кадрами во многом зависят от профиля и мощности других медицинских учреждений, входящих в систему здравоохранения муниципального района (сельского поселения). Основная задача участковой больницы - оказание населению первичной медико-санитарной помощи.

Амбулаторно-поликлиническая помощь населению представляет важнейший раздел работы участковой больницы. Она может оказываться амбулаторией как входящей в структуру больницы, так и самостоятельной. Основная задача амбулатории - проведение профилактических мероприятий по предупреждению и снижению заболеваемости, инвалидности, смертности среди населения, раннему выявлению заболеваний, диспансеризации больных. Врачи амбулатории ведут прием взрослых и детей, осуществляют вызовы на дом и неотложную помощь. В приеме больных могут принимать участие и фельдшера, однако медицинская помощь в амбулатории преимущественно должна оказываться врачами. В участковой больнице проводится экспертиза временной нетрудоспособности а в случае необходимости больные направляются на МСЭ.

С целью приближения специализированной медицинской помощи жителям села врачи центральной районной больницы по определенному графику выезжают в амбулаторию для приема больных и отбора их в случае необходимости на госпитализацию в специализированные учреждения. В последнее время во многих субъектах РФ происходит процесс реорганизации участковых больниц и амбулаторий в центры общей врачебной (семейной) практики.

12.3. ЦЕНТРАЛЬНАЯ РАЙОННАЯ БОЛЬНИЦА

Второй этап обеспечения медицинской помощью сельского населения - это учреждения здравоохранения муниципального района, а среди них ведущее место занимает центральная районная больница (ЦРБ). ЦРБ осуществляет основные виды специализированной медицинской помощи и одновременно выполняет функции органа управления здравоохранением на территории муниципального района.

Мощность ЦРБ, профиль специализированных отделений в ее составе зависят от численности населения, структуры и уровня забо-

леваемости, иных медико-организационных факторов и определяются администрациями муниципальных образований. Как правило, ЦРБ бывают мощностью от 100 до 500 коек, а количество специализированных отделений в ней - не менее пяти: терапевтическое, хирургическое с травматологией, педиатрическое, инфекционное и акушерско-гинекологическое (если в районе нет родильного дома).

Главный врач центральной районной больницы является руководителем здравоохранения муниципального района, назначается и освобождается от должности администрацией муниципального района.

Примерная организационная структура центральной районной больницы представлена на рис. 12.2.

Методическую, организационную и консультативную помощь врачам комплексных терапевтических участков, фельдшерам ФАПов осуществляют специалисты центральных районных больниц. Каждый из них, согласно утвержденному графику, выезжает на комплексный терапевтический участок для проведения медицинских осмотров, анализа диспансерной работы, отбора больных на госпитализацию.

С целью приближения специализированной медицинской помощи к сельскому населению могут создаваться межрайонные медицинские центры. Функции таких центров выполняют крупные ЦРБ (мощностью 500-700 коек), способные обеспечить население данного муниципального района недостающими видами специализированной стационарной и амбулаторно-поликлинической медицинской помощи.

В структуре ЦРБ имеется поликлиника, которая оказывает первичную медико-санитарную помощь сельскому населению по направлениям фельдшеров ФАПов, врачей амбулаторий, центров общей врачебной (семейной) практики.

Оказание внебольничной и стационарной лечебно-профилактической помощи детям в муниципальном районе возлагается на детские консультации (поликлиники) и детские отделения центральных районных больниц. Профилактическая и лечебная работа детских поликлиник и детских отделений районных больниц осуществляется на тех же принципах, что и в городских детских поликлиниках.

Оказание акушерско-гинекологической помощи женщинам в муниципальном районе возлагается на женские консультации, родильные и гинекологические отделения центральных районных больниц.

Функциональные обязанности медицинского персонала, учетноотчетная документация, расчет статистических показателей деятельности ЦРБ принципиально не отличаются от таковых в городских больницах и АПУ.

Рис. 12.2. Примерная организационная структура центральной районной больницы

12.4. ОБЛАСТНАЯ (КРАЕВАЯ, ОКРУЖНАЯ, РЕСПУБЛИКАНСКАЯ) БОЛЬНИЦА

Третий этап обеспечения сельского населения медицинской помощью представлен учреждениями здравоохранения субъекта Федерации, а среди них главную роль играют областные (краевые, окружные, республиканские) больницы. На этом этапе осуществляется оказание специализированной медицинской помощи по всем основным специальностям.

Областная (краевая, окружная, республиканская) больница - это крупное многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, призванное оказывать в полном объеме специализированную помощь не только сельским жителям, но и всему населению субъекта РФ. Она представляет собой центр организационно-методического руководства медицинскими учреждениями, размещенными на территории области (края, округа, республики), и является базой специализации и повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала.

Примерная организационная структура областной (краевой, окружной, республиканской) больницы представлена на рис. 12.3.

Функциональные обязанности медицинского персонала, методика расчета статистических показателей, учетно-отчетная документация областной (краевой, окружной, республиканской) больницы принципиально не отличаются от таковых в городской или центральной районной больницах. В то же время организация работы областной (краевой, окружной, республиканской) больницы имеет свои особенности. Одна из таких особенностей заключается в наличии в составе больницы консультативной поликлиники, куда за помощью приезжают жители всех муниципальных районов (городских округов) субъекта Российской Федерации. Для их размещения при больнице организуется пансионат или гостиница для пациентов.

В консультативную поликлинику больные направляются, как правило, после предварительной консультации и обследования у районных (городских) врачей-специалистов. В стационарные отделения больницы пациенты госпитализируются, как правило, по направлениям специалистов районных, городских, центральных районных больниц, бригадами скорой медицинской помощи и отделений экстренной и планово-консультативной помощи.

Рис. 12 .3. Примерная организационная структура областной (краевой, окружной, республиканской) больницы

Другая особенность областной (краевой, окружной, республиканской) больницы состоит в наличии в ее составе отделения экстренной и планово-консультативной помощи, которое, используя средства санитарной авиации или наземного автотранспорта, оказывает экстренную и консультативную помощь с выездом в отдаленные населенные пункты. Кроме того, отделение обеспечивает доставку больных в специализированные региональные и федеральные медицинские центры.

Отделение экстренной и планово-консультативной помощи работает в тесной связи с региональным центром медицины катастроф. В случаях возникновения чрезвычайных ситуаций практическую работу по выполнению санитарных заданий осуществляют бригады специализированной медицинской помощи постоянной готовности.

В отличие от ЦРБ, в областной (краевой, окружной, республиканской) больнице функции организационно-методического отдела значительно шире. Фактически он служит аналитическим центром и научно-методической базой органа управления здравоохранением субъекта РФ по внедрению в практику современных медицинских и организационных технологий.

К организационной деятельности отдела относится проведение региональных фельдшерских (сестринских) конференций, обобщение и распространение передового опыта учреждений здравоохранения, организация медицинских осмотров населения, плановых выездов специалистов, издание инструктивно-методических материалов и др.

Научно-исследовательская работа представляет одно из направлений деятельности областной (краевой, окружной, республиканской) больницы. Она включает в себя проведение совместно с кафедрами медицинских вузов и научно-исследовательскими институтами исследований, внедрение научных результатов в практическую работу медицинских учреждений, организацию научных конференций и семинаров, работу научных обществ врачей и др.

Дальнейшие пути совершенствования организации медицинской помощи жителям села заключаются в развитии сети центров общей врачебной (семейной) практики, укреплении материальнотехнической базы и оснащении современным медицинским оборудованием межрайонных центров на базе крупных центральных районных больниц, обеспечении станций (отделений) скорой медицинской помощи санитарным транспортом и средствами связи, развитии

службы санитарной авиации, внедрении телемедицины, развитии высокотехнологичных видов медицинской помощи на базе областных (краевых, окружных, республиканских) больниц. Приближение к населению специализированных видов медицинской помощи должно идти по пути развития ее выездных форм (выездные поликлиники, передвижные стоматологические кабинеты, флюорографические установки и др.). Важное условие повышения доступности медицинской помощи сельским жителям - укомплектование учреждений здравоохранения кадрами медицинских работников. Для решения этой задачи необходим переход на контрактно-целевую форму подготовки и распределения кадров, обеспечение жильем молодых специалистов, внедрение эффективной системы материального стимулирования труда.

Общественное здоровье и здравоохранение: учебник / О. П. Щепин, В. А. Медик. - 2011. - 592 с.: ил. - (Послевузовское образование).

Медицинская помощь сельскому населению основана на тех же принципах, что и городскому населению, но особенности жизни сельского населения (характер расселения, низкая плотность населения, специфические условия трудового процесса, хозяйственно-бытовой деятельности и быта, плохое качество или отсутствие дорог) требуют создания особой системы организации лечебно-профилактической помощи. Организация медицинской помощи на селе, её объем и качество зависят от удаленности медицинских учреждений от места жительства пациентов, укомплектованности ЛПУ квалифицированными кадрами и оборудованием, возможности получения специализированной медицинской помощи. Особенностью медицинского обслуживания сельского населения является этапность оказания медицинской помощи. Существуют три этапа оказания медицинской помощи сельским жителям:

1. Сельский врачебный участок - объединяет сельскую участковую больницу, врачебную амбулаторию, фельдшерско-акушерские пункты, фельдшерские пункты, детские дошкольные учреждения, фельдшерские здравпункты на предприятиях, профилакторий. На этом этапе сельское население может получать квалифицированную медицинскую помощь. Квалифицированная медицинская помощь - врачебная медицинская помощь, оказываемая гражданам при заболеваниях, не требующих специализированных методов диагностики, лечения и использования сложных медицинских технологий.

2. Районные медицинские учреждения - ЦРБ, районные больницы, районные центры государственного санитарно-эпидемиологического надзора. На этом этапе сельские жители получают специализированную медицинскую помощь.

3. Республиканские (краевые, областные) медицинские учреждения: Республиканские (краевые, областные) - больницы, диспансеры, поликлиники, центры государственного санитарно–эпидемиологического надзора. На этом этапе оказывается высококвалифицированная и узкоспециализированная медицинская помощь.

102 Первый этап. Сельский врачебный участок включает в себя следующие медицинские учреждения: участковую больницу с амбулаторией (поликлиникой) или самостоятельную больницу (врачебную амбулаторию, ФАП, совхозные (колхозные) медицинские профилактории, аптечные пункты, молочные кухни. Все лечебно-профилактические учреждения, входящие в состав сельского врачебного участка, приближают первичную медико-санитарную помощь к сельскому населению и способствуют успешному решению задач по оказанию этой помощи в условиях значительной отдалённости населенных пунктов от районных и центральных районных больниц.

Первый этап - сельский врачебный участок, где больные получают квалифицированную врачебную помощь; второй этап - районные медицинские учреждения и ведущим учреждением на этом этапе является центральная районная больница, оказывающая специализированную медицинскую помощь по основным ее видам; третий этап - областные учреждения и, в частности, областная больница, в которой оказывается высококвалифицированная специализированная медицинская помощь практически по всем специальностям.

Сельский врачебный участок - первое звено в системе медицинского обслуживания сельского населения. В состав сельского врачебного участка, помимо сельской участковой больницы или самостоятельной врачебной амбулатории, входят фельдшерско-акушерские пункты, сезонные и постоянные ясли, фельдшерские здравпункты при промышленных предприятиях и промыслах. Сеть этих учреждений строится в зависимости от расположения и величины населенных пунктов, радиуса обслуживания, экономики района и состояния дорог. Средняя численность населения на врачебном участке колеблется в пределах 5-7 тыс. жителей при оптимальном радиусе участка 7-10 км (расстояние от пунктового села, в котором расположена СУБ до самого отдаленного населенного пункта сельского врачебного участка). В зависимости от природных и экономико-географических факторов, размеры врачебных участков, численность населения на них могут быть различными.

Все медицинские учреждения, входящие в состав врачебного участка, организационно объединены и работают по единому плану под руководством главного врача участковой больницы.

Ближайшие медицинское учреждение, в которое обращаются сельские жители за медицинской помощью - фельдшерско-акушерский пункт (ФАП), Наличие фельдшерско-акушерских пунктов является одной из особенностей сельского здравоохранения, обусловленной необходимостью приближения медицинской помощи к населению в условиях большого радиуса обслуживания участковой больницы и невысокой плотности сельских жителей.

Рекомендованный норматив числа жителей при организации ФАП-700 и более при расстоянии до ближайшего медицинского учреждения не менее 5 км. Если расстояние до ближайшего медицинского учреждения превышает 7 км, то ФАП организуется в населенных пунктах с числом жителей 300-500.

Основными задачами ФАП являются:

Оказание доврачебной помощи;

Проведение санитарнооздоровительных и противоэпидемических мероприятий по профилактике и снижению заболеваемости и травматизма;

Своевременное и в полном объеме выполнение назначений врача;

Организация патронажа детей и беременных женщин;

Систематическое наблюдение за состоянием здоровья инвалидов войн и ведущих специалистов сельского хозяйства;

Проведение мероприятий по снижению младенческой и материнской смертности.

Основным медицинским учреждением на сельском врачебном участке является участковая больница или самостоятельная врачебная амбулатория (поликлиника).

Независимо от мощности в любой участковой больница должна быть оказана амбулаторная и стационарная помощь терапевтическим и инфекционным больным, помощь в родах, лечебно-профилактическая помощь детям, неотложная хирургическая и травматологическая помощь, стоматологическая помощь.

Различают четыре категории сельских участковых больниц: I - 75-100 коек, II - 50-75 коек, III - 35-50 коек, IV - 25-35 коек. Специализация коек в СУБ зависит от их количества. Так, в больницах I категории (75-100 коек) должны быть специализированные койки по терапии, хирургии, акушерству, педиатрии, инфекционным болезням, туберкулезу. Как правило, такие больницы оснащены клинико-диагностическим оборудованием. В больницах IV категории (25-35 коек) должны быть койки по терапии, хирургии и акушерству.

При сельской участковой больнице на правах отделения должна быть передвижная амбулатория для приближения врачебной помощи.

Основными функциями сельского врачебного участка являются:

Оказание лечебно-профилактической помощи населению;

Проведение санитарно-противоэпидемической работы.

Амбулаторная медицинская помощь оказывается населению сельского врачебного участка в участковой больнице и на фельдшерско-акушерских пунктах. Врачи СУБ ведут амбулаторный прием взрослых и детей, оказывают помощь на дому и неотложную помощь. Врач на селе должен быть врачом общей врачебной практики (семейным врачом), он должен быть продолжателем традиций земского врача.

В организации медицинской помощи в СУБ можно выделить следующие особенности:

Нет четкого ограничения времени амбулаторного приема;

Часы приема больных должны назначаться в наиболее удойное для населения время с учетом сезонности сельскохозяйственных работ;

Возможность приема больного фельдшером при отсутствии врача по той или иной причине;

Вызовы на дом осуществляются врачом лишь в пунктовом селе, вызовы на дом в другом населенном пункте сельского врачебного участка осуществляются фельдшером;

Дежурство в стационаре с правом пребывания дома и обязательной информацией персонала о своем местонахождении на случай необходимости оказания неотложной помощи.

103 Второй этап . Районные медицинские учреждения : центральная районная и расположенные на территории района так называемые зональные районные больницы с поликлиниками и отделениями скорой и неотложной медицинской помощи, районные диспансеры и другие медицинские учреждения

Второй этап медицинской помощи сельским кителям:

Районные учреждения здравоохранения: центральная районная больница, номерные районные больницы, районный центр госсаннадзора, диспансеры, медико-санитарные части и др.

Основным звеном в системе организации медицинской помощи сельским жителям является центральная районная больница (ЦРБ), в которой оказывается специализированная помощь по основным её видам жителям всего района, соответственно всех сельских врачебных участков.

Основные задачи ЦРБ:

Обеспечение населения района и районного центра квалифицированной специализированной медицинской помощью;

Оперативное и организационное методическое руководство учреждениями здравоохранения в районе;

Планирование, финансирование и организация материально-технического снабжения учреждений здравоохранения района;

Разработка и осуществления мероприятий по повышению качества медицинской помощи и улучшению здоровья населения.

Помимо ЦРБ, расположенной в районном центре на территории района могут быть другие районные больницы, так называемые "номерные", которые могут выполнять функцию филиала ЦРБ или специализироваться по тем или другим видам медицинской помощи. На так называемом приписном участке, т.е. на участке расположенном вокруг ЦРБ, нет сельской участковой больницы, её функции выполняет сама ЦРБ.

Главный врач ЦРБ является одновременно и главным врачом района. В своей работе по руководству здравоохранением района и центральной районной больницей главный врач ЦРБ опирается на своих заместителей;

По организационно-методической работе (обычно он заведует оргметодкабинетом ЦРБ);

По детству и родовспоможению;

По медицинской части;

Организационные формы руководства:

1. Работа медицинского Совета при главном враче ЦРБ.

2. Деятельность оргметодкабинета ЦРБ.

3. Деятельность районных специалистов.

Оргметодкабинет и врачей специалистов ЦРБ главный врач использует для организационно-методического руководства учреждениями здравоохранения района, которое осуществляется путем:

Организацией плановых выездов врачей - специалистов в сельские участковые больницы для консультации и оказания практической помощи врачам этих учреждений по вопросам лечебно-диагностической и профилактической работы;

Систематического изучения работниками оргметодкабинета основных качественных показателей работы медицинских учреждений района - разработка на этой основе мероприятий по повышению квалификации медицинского персонала.

Для повышения квалификации врачей на базе центральной районной больницы организуются и проводятся клинико-аналитические конференции, семинары, совещания, лекции и доклады силами районных и областных специалистов, на которых врачи знакомятся с новыми методами работы лучших лечебно-профилактических учреждений области, региона. Специализация и повышение квалификации средних медицинских работников ФАП проходит также на базе ЦРБ.

В настоящее время приоритетным направлением в развитии сельского здравоохранения является укрепление и совершенствование амбулаторно-поликлинической помощи: организуются новые приписные терапевтические и педиатрические участки, развиваются различные виды передвижной медицинской помощи, в частности, выездные врачебные бригады, передвижные стоматологические кабинеты и протезные лаборатории. Большое внимание уделяется скорой и неотложной медицинской помощи в сельских районах, укомплектованию их врачами и средним медицинским персоналом, оснащению современной диагностической и лечебной аппаратурой.

104 Третий этап. Областные медицинские учреждения : областная больница с консультативной поликлиникой и отделением санитарной авиации, диспансеры, стоматологическая поликлиника, психиатрическая больница и др.

Третий этап медицинской помощи сельским жителям - областные учреждения здравоохранения, расположенные в областном центре. Областная больница - основное учреждение на этом этапе. Она является лечебным, научно-организационным, методическим и учебным центром здравоохранения области. Областная больница выполняет следующие основные функции:

Обеспечение населения области в полном объеме высококвалифицированной специализированной консультативной поликлинической и стационарной медицинской помощью;

Организационно-методическая помощь лечебно-диагностическим учреждениям области в их деятельности;

Координация лечебно-профилактической и организационно-методической работы, осуществляемой всеми специализированными медицинскими учреждениями области;

Оказание экстренной медицинской помощи средствами санитарной авиации и наземного транспорта с привлечением врачей-специалистов различных учреждений;

Руководство и контроль за статистическим учетом и отчетностью ЛПУ области;

Анализ и управление качеством медицинской помощи, оказываемой в самой областной больнице и во всех лечебно-профилактических учреждениях области;

Изучение и анализ заболеваемости, инвалидности, общей и младенческой смертности населения области;

Участие в разработке мероприятий, направленных на их снижение;

Обобщение и распространение передового опыта работы лечебно-профилактических учреждений области по внедрению новых организационных форм оказания медицинской помощи населению, применению современных методов диагностики и лечения;

Проведение мероприятий по специализации и усовершенствованию врачей и среднего медицинского персонала лечебно-профилактических учреждений области;

Структурные отделения областной больницы: стационар, консультативная поликлиника, лечебно-диагностические отделения, кабинеты и лаборатории, оргметодотдел с отделением медицинской статистики, отделение экстренной и планово-консультативной помощи.

При областной больнице должен быть пансионат для больных, приезжающих из районов области, и общежитие для медицинских работников, приезжающих на различные виды специализации.

Отделение экстренной и планово-консультативной медицинской помощи:

Оказывает экстренную и планово-консультативную помощь на месте по вызовам из районов;

Обеспечивает транспортировку больных в специализированные врачебные учреждения области и за пределы области, срочную доставку различных медицинских препаратов и средств, необходимых для спасения жизни больных, а так же для проведения срочных противоэпидемических мероприятий;

Поддерживает постоянную связь с бригадами, направленными для оказания медицинской помощи;

Организационно-методическая работа является составной частью деятельности всех отделений больницы. Каждое отделение выполняет роль организационно-методического центра для лечебно-профилактических учреждений области. Эту работу координирует организационно-методический отдел обл. больницы, который выполняет функции:

Изучает объем и характер деятельности лечебно-профилактических учреждений области;

Оказывает организационно-методическую и лечебно-консультативную помощь органам и учреждениям здравоохранения области;

Изучает показатели здоровья населения области;

Организует повышение квалификации кадров;

Специализация и усовершенствование медицинских кадров проводится в областной больнице:

На областных семинарах, конференциях, декадниках;

На рабочих местах с полным отрывом от работы;

На прерывистых курсах с частичным отрывом от работы;

С участием специалистов областной больницы на базе городских и центральных районных больниц.

В настоящее время можно выделить следующие задачи сельского здравоохранения и пути их решения:

1. Приближение к городским ЛПУ и повышение качества амбулаторно-поликлинической помощи путем:

Строительства сельских врачебных амбулаторий, работа врачей общей практики, семейных;

Развитие сети приписных терапевтических и педиатрических участков;

Расширение передвижных видов медицинской помощи.

2. Приближение специализированной помощи путем:

Укрепления ЦРБ;

Создания межрайонных специализированных отделений;

Создание передвижных стоматологических кабинетов и зубопротезных лабораторий.

Организация медицинской помощи городскому и

сельскому населению

1. Принципы организации медицинской помощи населению в РФ

2. Преимущество оказания медицинской помощи работающим

3. Диспансерный метод

4. Принцип специализации медицинской помощи

5. Организация лечебно-профилактической помощи сельскому населению

Введение

Организация лечебно-профилактической помощи населению оказывается как в городе, так и на селе. Организация лечебно-профилактической помощи городскому населению складывается из 3 этапов:

1. первичная медико-санитарная помощь (ПМСП) осуществляется амбулаторно-поликлиническими учреждениями стационарами, службой скорой медицинской помощи, фельдшерско-акушерскими пунктами, здравпунктами.

2. стационарная медицинская помощь проводится в условиях стационара.

3. восстановительное лечение - в условиях стационаров и амбулаторно-поликлинических учреждений.

Первичная медико-санитарная помощь - основная, доступная и бесплатная для каждого гражданина вид медицинского обслуживания включающая в себя: лечение наиболее распространенных болезней, а также травм, отравлений и других неотложных состояний; медицинскую профилактику важнейших заболеваний; санитарно-гигиеническое образование; проведение других мероприятий связанных с оказанием медико-санитарной помощи гражданам по месту жительства.

Оказание лечебно-профилактической помощи строится в соответствии с определенными принципами:

1) доступность и бесплатность гарантированный объем бесплатной медицинской помощи в соответствии с программой государственных гарантий. В программе определены виды, объемы, порядок и условия оказания бесплатной медицинской помощи населению. Программа государственных гарантий ежегодно пересматривается;

2) неразрывность лечебного дела и профилактики;

3) преемственность учреждений здравоохранения;

4) преимущество в оказании МП работающим;

5) участковость;

6) диспансерный метод.

1. Принципы организации медицинской помощи населению в РФ

Для организации качественной медицинской помощи осуществляется преемственность между скорой помощь, поликлиникой, стационаром. Преемственность достигается путем обмена информацией между врачами лечебно-профилактических учреждений, проведения совместных клинических конференций, консультаций - это позволяет повысить квалификацию медицинского персонала, снизить дублирование лечения больного.

1) договор поликлиники со стационаром на госпитализацию пациента;

2) выписной эпикриз передается в поликлинику;

3) организация в поликлиники отделения восстановительного лечения (долечивание)

4) врачи поликлиники должны поочередно работать в стационаре.

2. Преимущество оказания медицинской помощи работающим

Медицинское обеспечение работающих осуществляется в специализированных учреждениях - медико-санитарных частях (МСЧ), врачебных или фельдшерских здравпунктах. МСЧ могут быть как открытого типа - обслуживают работающих предприятия, их родственников и население прилегающей территории. В настоящее время таковыми являются все МСЧ, так и закрытого типа (только работников этого предприятия). Здравпункты врачебные и фельдшерские работают по графику работы предприятия. Фельдшерские здравпункты могут быть передвижными.

Работа цеховой службы оценивается, прежде всего, по форме №16 - по результатам анализа заболеваемости с временной утратой трудоспособности. Важным разделом является работа цехового врача с часто длительно болеющими (по 1 заболеванию 4 случая и 40 дней временной нетрудоспособности в год). Цеховой врач составляет списки часто длительно болеющих. Лечение проводится по согласованию с узкими специалистами. На предприятиях имеются санатории-профилактории. Медико-санитарные части могут функционировать в виде:

1. АПУ

2. Объединенной больницы.

Медицинская помощь работающим оказывается также общей сетью лечебно-профилактических учреждений, прежде всего, в случаях, когда предприятия не имеют медико-санитарную часть и численность работающих ниже установленных нормативами. (Витаминный завод прикреплен к 5-й поликлинике. Кабельный завод - к 1-й поликлинике). В регистратуре предусмотрено отдельное окно для обслуживания работающих.

Участковый принцип - это прикрепление к участковому врачу определенного контингента населения.

3. Диспансерный метод

Диспансеризация - активное наблюдение за состоянием здоровья определенных контингентов населения (здоровых и больных), взятие этих групп населения на учет с целью раннего выявления заболеваний, динамического наблюдения и комплексного лечения заболевших, проведение мероприятий по оздоровлению их условий труда и быта, предупреждению развития и распространения болезней, восстановлению трудоспособности и продлению периода активной жизнедеятельности 3.

В организационном процессе диспансеризации выделяются следующие этапы:

1. отбор контингентов путем активного выявления, их регистрации.

2. проведение комплекса лечебных и социально-профилактических мероприятий, т.е. осуществление собственно диспансерного наблюдения, оценка результатов эффективности диспансеризации.

Выявление лиц, подлежащих диспансеризации, производится, как правило, при приеме больных врачом в поликлинике или их на дому и в результате различных профилактических осмотров, где выявляются наиболее ранние стадии заболеваний. медицинский диспансерный лечение

Динамическое наблюдение I группы (здоровые) осуществляется путем ежегодных профилактических медицинских осмотров. Для этой группы диспансерного наблюдения составляется общий план лечебно-оздоровительных профилактических и социальных мероприятий, который включает мероприятия по улучшению условий труда и быта, по санитарно-гигиеническому образованию и пропаганду здорового образа жизни.

Динамическое наблюдение II группы имеет своей целью устранение или уменьшение влияния факторов риска, повышение резистентности и компенсаторных возможностей организма.

В настоящее время метод применяется в работе с определенным контингентом населения:

1. - дети до 18 лет;

2. - беременные женщины;

3. - учащиеся и студенты очного отделения;

4. - инвалиды Войн;

5. - спортсмены;

6. - отдельные группы населения в соответствии с базовой ПГГ;

7. - больные, подлежащие диспансерному наблюдению.

В поликлинике выделяются диспансерные дни для работы с диспансерными больными. Диспансеризация проводится в 2 этапа.

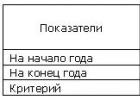

Показатели 1 этапа:

1. Полнота охвата медицинскими осмотрами;

2. Контингент, подвергаемый обязательному медицинскому осмотру. Примерно 80% населения охвачено диспансерным наблюдением. Кроме того проводится дополнительная диспансеризация в рамках Национального проекта "Здоровье". По итогам диспансеризации врач-терапевт участковый, ВОП распределяет граждан, прошедших диспансеризацию, по 5 группам состояния здоровья:

I - "практически здоров",

II - "с высоким риском развития заболевания, нуждающиеся в профилактических мероприятиях",

III - "нуждающиеся в дообследовании и лечении в амбулаторных условиях",

IV - "нуждающиеся в дообследовании и лечении в стационарных условиях",

V - "нуждающиеся в высокотехнологичных видах медицинской помощи".

Граждане, отнесенные:

к I группе - не нуждаются в диспансерном наблюдении, с ними проводится профилактическая беседа по здоровому образу жизни;

к II-й группе - составляется программа профилактических мероприятий, осуществляемых в данном АПУ;

к III группе - назначаются дополнительные обследования и при необходимости - лечение в амбулаторных условиях;

к IV группе - назначаются дополнительные обследования и при необходимости - лечение в стационарных условиях;

к V группе - направляются в Комиссию органа управления здравоохранением субъекта Российской Федерации по отбору нуждающихся в высокотехнологичной медицинской помощи.

Стандарт диспансеризации включает в себя обследование следующими специалистами:

1. флюорография, маммография (для женского населения в возрасте старше 40 лет) или ультразвуковое исследование молочной железы, ЭКГ (электрокардиограмма), ОАМ (общий анализ мочи), ОАК (общий анализ крови), общий холестерин и липидный профиль, сахар, онкомаркеры (40 лет и старше)

2. осмотры специалистов: врач-терапевт участковый или врач общей практики, акушер-гинеколог (для женского населения), уролог (для мужского населения), невролог, хирург, офтальмолог, эндокринолог.

Качество дополнительной диспансеризации: отсутствие впервые выявленных, заболеваний на поздних стадиях, в том числе - онкологических, туберкулеза, тяжелых форм сахарного диабета, инсульта, инфаркта, и прочих заболеваний, ведущих к длительной и стойкой утрате трудоспособности (через три месяца после завершения диспансеризации)4.

4. Принцип специализации медицинской помощи

Для отдельной категории больных организована специализированная медицинская помощь, оказываемая:

Специализированной бригадой скорой медицинской помощи,

Узкими специалистами амбулаторно-поликлинических учреждений,

В отделениях многопрофильных стационаров.

В диспансерах.

Диспансеры - это специализированные лечебно-профилактические учреждения для активного выявления больных, лечения, реабилитации и профилактики. Все диспансеры республиканского значения и финансируются из бюджета РБ

Типы: кардиологический, врачебно-физкультурный, кожно-венерический и др. Диспансеры включают поликлинику и стационар. Важный раздел работы - это консультативная помощь общей сети лечебно-профилактических учреждений.

Качество оказания медицинской помощи в специализированных стационарах выше, чем в стационаре общего профиля. Например, кардиодиспансер - кардиологическое отделение стационара или терапевтическое отделение. Однако это дорогостоящий вид медицинской помощи.

5. Организация лечебно-профилактической помощи сельскому населению

Строится на тех же организационных принципах, что и городскому населению. Главными из них являются участковый и диспансерный. Различия в организации медицинской помощи определяются рядом факторов: малая плотность расселения сельских жителей; удаленность места жительства от районных центров; слабое обеспечение средствами связи; специфика условий труда и быта - сезонный характер сельскохозяйственных работ 5. Контакт с животными, химическими удобрениями и пр.

Особенности оказания медицинской помощи:

1. до 40% объема медицинской помощи оказывают средние медработники - (фельдшерско-акушерские пункты);

2. большой радиус обслуживания;

3. более низкая обеспеченность материально - техническими и кадровыми ресурсами (лечебно- диагностической аппаратурой, врачами, койками);

4. преимущественное медицинское обеспечение лиц занятых сельскохозяйственным трудом.

I этап оказания медицинской помощи сельскому населению это сельский врачебный участок (СВУ). Оказывается квалифицированная доврачебная и врачебная медицинская помощь. Радиус участка- 5-7 (до 20) км. В составе сельского врачебного участка работают: сельская участковая больница (СУБ), сельская врачебная амбулатория (СВА), ФАП (фельдшерско-акушерский пункт), детские ясли, фельдшерские здравпункты на предприятиях, профилактории.

Медицинская помощь, оказывается, по 6 - 8 специальностям: терапия, педиатрия, стоматология, хирургия, акушерство и гинекология. Сельский врачебный участок, находящийся в районе центральной районной больницы, считается приписным и его население обращается непосредственно в нее. На комплексном терапевтическом участке - 2000 и более человек взрослого и детского населения.

II этап - квалифицированная специализированная медицинская помощь в районных медицинских учреждениях, в составе центральной районной больницы, центральная районная аптека, районные больницы, межрайонные диспансеры (по 10-20 специальностям).

III этап - высококвалифицированная узкоспециализированная помощь практически по всем специальностям оказывается в республиканских учреждениях, стоматологических поликлиниках, консультативных поликлиниках, центрах, в том числе Центры СПИД, медицинской профилактики и т.д.

I этап оказания медицинской помощи сельскому населению - сельская участковая больница (СУБ). В РБ (2006) - 53. Четыре категории в зависимости от общего числа коек, от 25 до 100 коек. В СУБ могут быть развернуты стационары дневного пребывания. В СУБ оказывается амбулаторно-стационарная медицинская помощь: терапевтическим, стоматологическим, инфекционным больным, помощь в родах при срочных случаях, неотложная хирургическая и травматологическая помощь, помощь детям.

Основные функции сельской участковой больницы: оказание квалифицированной врачебной помощи; профилактика заболеваемости и травматизма; организационно-методическое руководство и контроль за деятельностью фельдшерско-акушерских пунктов и других учреждений 1-го этапа, плановые выезды врачей в подчиненные учреждения 1-го этапа.

1. приближение медицинской помощи к работникам сельского хозяйства в период массовых полевых работ.

2. текущий санитарный надзор за учреждениями и объектами, водоснабжением, очисткой населенных пунктов.

Выделяют следующие особенности в организации амбулаторной и стационарной помощи в СУБ:

1. нет чёткого ограничения времени амбулаторного приема;

2. часы приема больных должны назначаться в более удобное для населения время с учётом сезонности сельскохозяйственных работ;

3. возможность приема пациентов фельдшером при отсутствии врача;

4. вызовы на дом обслуживаются врачом лишь в пунктовом селе, где расположена СУБ, вызовы на дом в других населенных пунктах сельского врачебного участка обслуживаются фельдшером;

5. дежурство в стационаре с правом пребывания дома и обязательной информацией персонала о своем местонахождении, на случай необходимости оказания неотложной помощи;

6. выделение у врача одного профилактического дня в неделю для объезда участка.

При выездах на ФАП участковый врач оказывает методическую помощь в работе ФАП и должен осуществить следующие основные мероприятия на местах:

a. проверять правильность и достоверность записей по приему больных, по проводимым прививкам, диспансерному наблюдению за беременными женщинами, детьми и тяжелобольными;

b. консультировать обратившихся в ФАП пациентов самостоятельно или приглашенных врачом и фельдшером;

c. посещать и консультировать на дому беременных женщин, детей до 2 лет, тяжелобольных;

В сельской врачебной амбулатории (СВА) оказывается амбулаторно-поликлиническая помощь. Функции те же, что и для сельской участковой больницы, однако нет круглосуточного стационара

По нормативам фельдшерско-акушерский пункт организуются с числом жителей от 700 и более при расстоянии до ближайшего медицинского учреждения от 2 до 4 км., с населением 300-700 - 4-6 км, менее 300 человек свыше 6 км.

На фельдшерско-акушерском пункте могут работать фельдшер; фельдшер и акушерка; фельдшер, акушерка и патронажная сестра. Подчиняется по общим вопросам администрации сельского поселения, а по специальным - главному врачу участковой больницы.

Функции фельдшерско-акушерского пункта:

1. оказание доврачебной медицинской помощи,

2. выполнение назначений врача,

3. патронаж детей и беременных женщин, наблюдение за здоровьем инвалидов и специалистов сельского хозяйства,

4. проведение под руководством врача профилактических, противоэпидемических, санитарно-гигиенических мероприятий, иммунизация,

5. диспансеризация здоровых и больных,

6. санитарно-гигиеническое обучение и воспитание населения,

7. реализация лекарственных средств через аптечные пункты 2 категории,

8. учет и отчетность, анализ показателей. Ежемесячно - отчеты в оргметодкабинет центральной районной больницы,

9. участие в экспертизе нетрудоспособности по разрешению главного врача района.

II этап оказания медицинской помощи сельскому населению - центральная районная больница (ЦРБ). По мощности делится на 6 категорий от 100 до 400 коек. Структура центральной районной больницы:

1. стационар с отделениями по основным специальностям (терапевтическое, хирургическое, педиатрическое, акушерское, гинекологическое, инфекционное),

2. поликлиника,

3. отделение скорой и неотложной медицинской помощи,

4. патологоанатомическое отделение,

5. организационно - методический кабинет и вспомогательные подразделения.

Главный врач ЦРБ (главный врач района) подчиняется: по общим вопросам - администрации муниципального района, по специальным вопросам - министерству здравоохранения РБ. Опирается в своей работе на своих заместителей:

1. по медицинскому обслуживанию населения МОН - заведующий организационно-методическим кабинетом;

2. по детству и родовспоможению (при численности населения свыше 70 000);

3. по медицинской части (отвечает за работу стационара);

4. по поликлинике (заведующий поликлиникой);

5. по клинико-экспертной работе (КЭР) - по экспертизе временной нетрудоспособности,

6. по административно - хозяйственной части (АХЧ) и др.

Для оперативного руководства в центральной районной больнице функционирует медицинский совет. В его состав входят заместители главного врача, главный санитарный врач района, заведующий поликлиникой, районной аптекой, председатель райкома профсоюзов, медицинских работников, общества Красного Креста, главные специалисты района 6.

Организационно-методическое руководство здравоохранением района обеспечивают: районные внештатные специалисты района и оргметодкабинет ЦРБ (ОМК); старший фельдшер и акушерка района; районный медицинский статистик

Функции организационно-методического кабинета:

1. Разработка мероприятий по повышению качества оказания медицинской помощи населению района. Выездная работа. Различные виды передвижной помощи - выездные врачебные бригады, передвижные амбулатории, стоматологические кабинеты, зубопротезные лаборатории.

2. Методическое руководство лечебно-профилактическими учреждениями района;

3. Анализ показателей работы, составление годовых отчетов;

4. Повышение квалификации медицинских работников.

III этап оказания медицинской помощи сельскому населению - республиканские медицинские учреждения. Центр организационно-методического руководства лечебно-профилактическими учреждениями республики, база специализации и повышения квалификации врачей.

По мощности республиканские клинические больницы подразделяются на 5 категорий. Приоритетным направлением в развитии здравоохранения на селе является укрепление и совершенствование амбулаторно-поликлинической помощи, охраны здоровья матери и ребенка

С начала 90-х годов двадцатого века в здравоохранении на селе происходят реформы. Организуются новые приписные терапевтические и педиатрические участки, происходит реорганизация сельских участковых больниц во врачебные амбулатории, СВА в ФАП, освободившиеся койки иногда концентрируются в ЦРБ. За последние годы все шире развиваются различные виды передвижной медицинской помощи. В частности, организуются выездные врачебные бригады, клинико-диагностические лаборатории, флюорографические установки, передвижные стоматологические кабинеты и зубопротезные лаборатории и др.

Основные функции республиканской клинической больницы:

1. оказание высококвалифицированной специализированной консультативно-диагностической и лечебной помощи населению республики в поликлинике и стационарных условиях с применением высокоэффективных медицинских технологий;

2. оказание консультативной и организационно-методической помощи специалистам других лечебно-профилактических учреждениях республики, в первую очередь сельского звена;

3. организация и оказание квалифицированной экстренной и плановой консультативной медицинской помощи с использованием средств санитарной авиации и наземного транспорта;

4. осуществление экспертизы качества лечебно-диагностического процесса в медицинских учреждениях республики;

5. осуществление иных экспертных функций на договорной основе с Министерством здравоохранения РБ (МЗ РБ), республиканский фонд обязательного медицинского страхования (РФОМС) и филиалами ОМС и др;

6. выполнение по договору с МЗ РБ и разработка мер по реализации целевых программ развития медицинской помощи;

7. внедрение в практику лечебно-профилактических учреждений республики современных технологий, экономических методов управления и принципов медицинского страхования;

8. участие в подготовке, переподготовке и повышении квалификации медицинских работников;

9. обеспечение эффективности профилактических мероприятий, повышения уровня санитарно-гигиенической культуры и активная пропаганда здорового образа жизни.

Таким образом, республиканская (краевая, областная) больница является лечебным, научно-организационным, методическим и учебным центром здравоохранения.

Существует 5 категорий республиканских (краевых, областных) больниц , от 300 до 800 и более коек, наиболее целесообразны больницы на 700-1000 коек со всеми специализированными отделениями. Однако в каждой республиканской (краевой, областной) больнице независимо от её мощности должны быть следующие структурные подразделения: управление (администрация, бухгалтерия, канцелярия, архив, библиотека и пр.), организационно-экономический отдел, консультативная поликлиника, стационар с приемным отделением, диагностический отдел, отделение экстренной планово-консультативной медицинской помощи (ОЭПКМП), отдел АСУ, патолого-анатомическое отделение, АХЧ (пищеблок, гараж, прачечная, котельная, складские помещения и другие подразделения), пансионат для больных на период обследования, общежитие для медицинских работников.

Задачи поликлиники республиканской клинической больницы:

1. оказывает консультативную помощь больным;

2. проводит выездные консультации специалистов;

3. анализ качества амбулаторной помощи, (конъюнктурные обзоры, информационные письма с оценкой уровня лечебно-профилактической помощи в районах).

Для планирования работы поликлиники в районы рассылаются путевки на консультацию. В республиканской клинической больнице имеется организационно-экономический отдел (ОЭО), выполняющий функцию оргметодотдела, который является структурной частью республиканской больницы и непосредственно подчиняется главному врачу. В структуру отдела входят:

1. организационно-экономическое отделение;

2. клинико-экспертное отделение;

3. информационно-статистическое отделение.

Основными задачами организационно-экономического отдела являются внедрение в практику современных медицинских и информационных технологий, экономических методов управления, принципов медицинского страхования, подготовка и переподготовка медицинских кадров.

Внештатные главные районные специалисты - организаторы соответствующей специализированной помощи в сельском районе, назначается высококвалифицированный врач-специалист, заведующий отделением центральной районной больницы, имеющий категорию. Назначение и освобождение главного районного специалиста осуществляется главным врачом центральной районной больницы.

Основные задачи главного районного специалиста: разработка и проведение мероприятий по профилактике заболеваний, внедрение в практику лечебно-профилактических учреждений новейших методов профилактики, диагностики и лечения больных, в целях укрепления здоровья населения, снижения заболеваемости, в том числе с временной утратой трудоспособности, инвалидности и смертности. Следует подчеркнуть значение тесной связи сельских учреждений здравоохранения с территориальными административными органами и общественными организациями в деле дальнейшего совершенствования медицинской помощи сельскому населению.

В лечебно-профилактических учреждениях функционирует оперативный отдел и отделы управления качеством, ответственные за внутриведомственный контроль качества, за соблюдением стандартов оказания медицинской помощи.

Заключение

Законодательное определение и реализация прав граждан на бесплатную общедоступную медицинскую помощь является наиважнейшей социальной ценностью государства.

Совершенствование организации медицинской помощи на догоспитальном и госпитальном этапах привело к значительным изменениям в структуре амбулаторно-поликлинического и стационарного этапов оказания медицинской помощи населению. Реформа управления и финансирования здравоохранения Российской Федерации, внедрение медицинского страхования граждан предъявили новые требования к врачу, оказывающему первичную медицинскую помощь на догоспитальном этапе лечения, вне зависимости от формы собственности, территориальной подчиненности и ведомственной принадлежност.

На современном этапе развития здравоохранения особую роль приобретает организационно-методическая и лечебно-консультативная роль главных специалистов, состоящих в штате Министерства здравоохранения (терапевт, хирург, педиатр, акушер-гинеколог).

Единство принципов оказания лечебно-профилактической помощи городскому и сельскому населению: 1) профилактический характер; 2) участковость; 3) массовость; 4) специализация медицинской помощи 5) общедоступность.

Особенность оказания лечебно-профилактической помощи сельскому населению :

1) этапность оказания помощи

2) передвижные виды врачебной медицинской помощи (выездные врачебные бригады).

Особенности организации сельской медицинской помощи:

1) низкая плотность населения – численность сельского населения в 2004 г. 2.803.600, 2005 г. 2.744.200, 2006 г. 2.691.500. По сравнению с 2002 г. численность сельского населения снизилась на 118 тыс. В 2005 г. родилось 90.307 чел, из них на селе 24.205 (26,8%). Рождаемость в 2005 г. 9,2 в РБ, на селе – 8,9 . Смертность на селе в 2,2 раза больше, чем в городе. Младенческая смертность в целом 6,4, на селе – 9,3 . Ожидаемая продолжительность жизни на селе 64,52 г., в городе 70,53 г.

Людность – количество людей в населенном пункте. Средняя численность сельского населения – 200 чел.

2) разбросанность населенных пунктов на большой территории – сельских населенных пунктов 24 тыс. Средняя плотность населения в РБ 48 чел на км2, в селе – 10 чел на км2. Близость – расстояние между населенными пунктами, радиус обслуживания – расстояние от населенного пункта, где есть медицинские учреждения до самого удаленого населенного пункта, жители которого прикреплены к этому учреждению для медицинского обслуживания. Эта величина управляемая и изменяется в зависимости от численности населения.

3) плохое качество дорог

4) специфика сельскохозяйственного труда: сезонность, зависимость от погоды

5) условия, образ жизни, традиции

6) низкая обеспеченность специалистами

Этапы оказания лечебно-профилактической помощи сельскому населению и основные организации:

I этап – ранее – сельский врачебный участок (СВУ), включающий комплекс медицинских учреждений:

А) сельскую участковую больницу (СУБ, оказывает как амбулаторную, так и стационарную помощь) или сельскую врачебную амбулаторию (СВА, оказывает только амбулаторную помощь)

Б) фельдшерско-акушерский пункт (ФАП)

В) здравпункты (при наличии промышленного предприятия на обслуживаемой территории).

В настоящее время СВУ нет, СВА и участковые больницы – филиалы ЦРБ, ФАП-ы – филиалы СВА.

Основная функция этапа : оказание первой доврачебной помощи, первой квалифицированной врачебной помощи с возможными элементами специализированной медицинской помощи.

ФАПы – создаются для медицинского обслуживания 400 человек и более при расстоянии 2 км и более от медицинского учреждения. При обслуживании более 400 чел. в штатах ФАПа положены: 1 должность фельдшера или акушерки или медицинской сестры и 0,5 должности санитарки. Затраты на ФАПы – 1,5-2,0% от бюджета ЗО района.

Функции ФАПа:

– оказание доврачебной медицинской помощи и своевременное выполнение назначений врача;

– проведение профилактической работы и противоэпидемической работы;

– организация патронажа беременных женщин, детей,

– проведение мероприятий по снижению младенческой и материнской смертности;

– гигиеническое обучение и воспитание населения.

Сельский врачебный участок (СВУ) – обслуживал 7-9 тысяч населения в радиусе 7-9 км.

Участковая больница – это основное учреждение на СВУ, состоит из стационара и амбулатории. В зависимости от числа коек может быть I категории – на 75-100 коек, II – 50-75 коек, III – 35-50, IV – 25-35 коек. В участковой больнице Оказываются все виды квалифицированной лечебно-профилактической помощи . Большое значение имеет медицинская помощь населению в период полевых работ. Значительная работа ведется по охране здоровья женщин и детей, внедрению современных методов профилактики, диагностики, лечения.

Все виды лечебно-профилактической помощи беременным женщинам, матерям и детям оказывает Врач участковой больницы . Если врачей несколько, то один из них отвечает за состояние здоровья детей и женщин на данном участке.

При Нерентабельной деятельности участковых больниц , они закрываются или перепрофилируются в отделения Реабилитации районных больниц , а для медицинского обслуживания населения открываются Самостоятельные сельские врачебные амбулатории (СВА), в штате которых должны быть: врач-терапевт, стоматолог, акушер-гинеколог, педиатр. Медицинскую помощь больным со стоматологическими заболеваниями в участковой больнице или в сельской врачебной амбулатории оказывает стоматолог (зубной врач).

Из штатных нормативов медицинского персонала участковых больниц:

1. Должности врачей для оказания амбулаторно-поликлинической помощи населению устанавливаются из расчета на 10 000 населения:

2. Должности врачей отделений стационара устанавливаются из расчета 1 должность:

– врач-терапевт – на 25 коек;

– врач-педиатр – на 20 коек;

– хирург – на 25 коек;

– стоматолог – на 20 коек.

Коечная емкость сельской участковой больницы – 27-29 коек.

Организация работы СУБ:

– оказание лечебно-профилактической помощи населению

– внедрение в практику современных методов профилактики, диагностики и лечения больных

– развитие и совершенствование организационных форм и методов медицинского обслуживания населения, повышение качества и эффективности лечебно-профилактической помощи

– организация и проведение комплекса профилактических мероприятий среди населения участка

– проведение лечебно-профилактических мероприятий по охране здоровья матери и ребенка

– изучение причин общей заболеваемости и заболеваемости с временной утратой трудоспособности и разработка мер по ее снижению

– организация и осуществление диспансеризации населения, прежде всего детей, подростков

– осуществление противоэпидемических мероприятий (прививки, выявление инфекционных больных, динамическое наблюдение за лицами, бывшими в контакте с ними, и др.)

– осуществление текущего санитарного надзора за состоянием производственных и коммунально-бытовых помещений, источников водоснабжения, детских учреждений, учреждений общественного питания;

– проведение лечебно-профилактических мероприятий по борьбе с туберкулезом, кожно-венерическими болезнями, злокачественными новообразованиями

– организация и проведение мероприятий по санитарно-гигиеническому воспитанию населения, пропаганде здорового образа жизни, в том числе рационального питания, усилению двигательной активности; борьба с употреблением алкоголя, курением и другими вредными привычками

– широкое привлечение общественности к разработке и проведению мероприятий по охране здоровья населения

II этап – территориальное медицинское объединение (ТМО).

Руководят ТМО Главный врач ТМО (он же является главным врачом ЦРБ) и его заместители:

– заместитель по медицинскому обслуживанию населения (он же заведующий организационно-методическим кабинетом);

– заместитель по медицинской части (при числе коек 100 и более);

– заместитель по медико-социальной экспертизе и реабилитации (при числе обслуживаемого населения не менее 30000 человек);

– заместитель по родовспоможению и детству (при числе обслуживаемого населения не менее 70000 человек);

– заместитель по экономическим вопросам;

– заместитель по административно-хозяйственной части.

В состав медицинского совета входят : главный врач, его заместители, главный врач Центра гигиены и эпидемиологии, заведующий центральной районной аптекой, ведущие специалисты района, председатель райкома профсоюза медицинских работников, председатель общества Красного Креста и Красного Полумесяца.

Решение о создании ТМО принимается вышестоящим органом управления здравоохранения. В небольших городах и сельских районах ТМО объединяет как правило все лечебно-профилактические учреждения и заменяет горздравотдел и ЦРБ. В крупных городах с населением более 100 000 населения может быть несколько ТМО, одно из них – головное.

ТМО – это комплекс ЛПУ, функционально и организационно связанных между собой. В состав ТМО могут входить:

поликлиники (взрослые, детские, стоматологические);

женские консультации, диспансеры, стационары, родильные дома;

станции скорой медицинской помощи;

детские санатории и другие учреждения.

Объединение учреждений должно быть целесообразным, а не обязательным. Учреждения, которые не вошли в ТМО, действуют самостоятельно. Как правило, это центры здоровья и центры гигиены и эпидемиологии, бюро судебно-медицинской экспертизы, станции переливания крови.

Принципы формирования ТМО:

1. Определенная численность населения – оптимальный размер ТМО – 100-150 тыс. населения.

2. Организационное и финансовое разделение амбулаторных и стационарных учреждений.

3. Совпадение границ района обслуживания ТМО с административными границами района (города).

4. Рациональное объединение учреждений – объединение учреждений, оказывающих медицинскую помощь взрослому и детскому населению.

Задачи ТМО – обеспечение доступной и квалифицированной лечебно-профилактической помощи населению.

Функции ТМО:

1. Организация лечебно-профилактической помощи прикрепленному населению, а также любому гражданину, который обращается за медицинской помощью.

2. Проведение профилактических мероприятий.

3. Оказание скорой помощи больным.

4. Своевременное оказание медицинской помощи на приеме, на дому.

5. Своевременная госпитализация.

6. Диспансеризация населения.

7. Проведение медико-социальной экспертизы.

8. Проведение гигиенического обучения и воспитания.

9. Анализ деятельности ЛПУ.

Основными лечебно-профилактическими учреждениями II этапа являются центральная районная больница (ЦРБ) и другие учреждения района (см. вопрос 102).

За организацию Лечебно-профилактической помощи женщинам и детям на данном этапе несет ответственность районный педиатр и районный акушер-гинеколог. При численности населения района более 70 000 человек назначается должность заместителя главного врача по детству и родовспоможению – опытный педиатр или акушер-гинеколог.

Амбулаторная стоматологическая помощь на II этапе может оказываться в стоматологических поликлиниках и стоматологических отделениях поликлиники ЦРБ. Стационарная стоматологическая помощь в стоматологическом отделении стационара ЦРБ или на специальных койках для стоматологических больных в хирургическом отделении.

III этап – областная больница и медицинские учреждения области.

Областная больница – это крупное многопрофильное лечебно-профилактическое учреждение, оказывающее в полном объеме высококвалифицированную узкоспециализированную помощь жителям области. Это центр организационно-методического руководства медицинскими учреждениями, размещенными на территории области, база специализации и повышения квалификации врачей и среднего медицинского персонала.

Структура областной больницы:

1. Стационар.

2. Консультативная поликлиника.

3. Прочие подразделения (кухня, аптека, морг).

4. Организационно-методический отдел с отделением медицинской статистики.

5. Отделение экстренной и планово-консультативной помощи и др. (см. вопрос 104).

Коечная емкость областной больницы взрослой – 1000-1100 коек, детской – 400 коек.

Консультативная поликлиника оказывает населению высококвалифицированную, узкоспециализированную медицинскую помощь, осуществляет выездные консультации, по телефону – заочные консультации, анализирует деятельность лечебно-профилактических учреждений, расхождение диагнозов направивших учреждений и поликлиники, диагнозов поликлиники и стационара, анализ ошибок. Не имеет право выдавать больничный .

Детское и женское население области получает в консультативной поликлинике все виды квалифицированной специализированной врачебной помощи. Стационарная помощь женщинам оказывается в областных родильных домах, областных диспансерах и других медицинских учреждениях области.

Амбулаторная квалифицированная специализированная стоматологическая помощь больным оказывается в областных стоматологических поликлиниках, стационарная – в стоматологических отделениях областных больниц.

Число больничных организаций на селе в 2005 г. – 274, из них участковых больниц 184, больниц сестринского ухода – 90. Число амбулаторно-поликлинических организаций 3326. Самостоятельных врачебных амбулаторий на 2005 г. – 253, амбулаторий врача общей практики на 2005 – 336. ФАП-ов в 2005 – 2524.

IV этап: республиканский уровень (РНПЦ, республиканские больницы).

Цель: Студенты должны знать систему организации медицинской помощи сельскому населению; структуру и функции сельских медицинских учреждений.

Сеть медицинских организаций, оказывающих амбулаторно-поликлиническую и стационарную помощь сельскому населению включает все виды учреждений системы здравоохранения. Однако факторы, определяющие различия между городом и деревней, характер расселения жителей, радиус обслуживания, сезонность работ, воздействие погодных условий при полевых работах, специфические условия трудового процесса, неустроенность хозяйственно-бытовой деятельности и бытовых условий, регионально-национальные особенности и обычаи, образовательный и культурный уровень и др. влияют на организационные формы и методы работы сельских медицинских учреждений:

Организация медико-социальной помощи на селе, ее объем, и качество зависят от удаленности медицинских учреждений от места жительства пациентов, укомплектованности квалифицированными кадрами и оборудованием, возможности получения специализированной медицинской помощи, возможности реализации нормативов медико-социального обеспечения. Медицинская помощь сельскому населению строится на тех же основных организационных принципах общественного здравоохранения, что и городскому населению.

Условно выделяют 3 этапа оказания врачебной помощи сельским жителям.

Первый этап - сельский врачебный участок, куда относятся медицинский пункт (МП), врачебная амбулатория (ВА) и участковая больница (УБ). На этом этапе сельские жители получают медицинскую доврачебную и квалифицированную медицинскую помощь (терапевтическую, хирургическую, акушерскую и гинекологическую, стоматологическую и др.).

Второй этап - районные медицинские учреждения, где ведущим учреждением является районная больница (РБ) и центральная районная больница (ЦРБ). Сельские жители получают специализированную медицинскую помощь по основным ее видам. Могут быть межрайонные специализированные центры, диспансеры, центры здоровья и др. Руководителем службы здравоохранения является главный врач района (или районного медицинского объединения), который возглавляет и центральную районную больницу. Определяются главные районные специалисты, в обязанность которых входит лечебно-консультативная и организационно-методическая работа по специальности.

В каждом районном центре функционирует центр ГСЭН. Санитарно-противоэпидемической службой района руководит главный государственный санитарный врач района, являющийся главным врачом центра ГСЭН.

Третий этап - областная больница, диспансеры, стоматологическая поликлиника, областной центр ГСЭН и др. На этом этапе оказывается высококвалифицированная медицинская помощь по всем специальностям.

Структура деятельности первичного звена медицинской помощи сельскому населению.

Сельский врачебный участок является звеном первого контакта пациентов в системе медицинского обслуживания. Его основная задача - оказание населению участка доступной квалифицированной врачебной помощи и проведение санитарно-противоэпидемических мероприятий. Численность населения на участке - от 5000 до 7000 человек. Ближайшим медицинским учреждением, куда обращается сельский житель, является медицинский пункт. МП организуется в населенных пунктах с числом жителей от 700 до 1000, а при удаленности более 7 км от населенного пункта - до 500 жителей.

Основными задачами МП являются оказание медицинской доврачебной помощи и проведение санитарно-оздоровительных и противоэпидемических мероприятий, направленных на профилактику заболеваний, снижение заболеваемости и травматизма, повышение санитарно-гигиенической культуры населения. Фельдшер МП оказывает первую медицинскую помощь при острых заболеваниях и травмах, проводит прививки, физиотерапевтические мероприятия и др. Акушерка МП проводит амбулаторный прием и оказывает первую медицинскую помощи гинекологическим больным и беременным, проводит учет и акушерский патронаж беременных женщин и рожениц и социальный патронаж женщин, проводит контроль лечения, назначенный акушер-гинекологом, принимает роды у здоровых рожениц.

Основным медицинским учреждением на сельском врачебном участке является участковая больница врачебная амбулатория. Характер и объем медицинской помощи в ВА и УБ определяются их мощностью, оснащением, наличием врачей-специалистов. Оказание амбулаторной и стационарной помощи терапевтическим и инфекционным больным, помощь в родах, лечебно-профилактическая помощь детям, неотложная хирургическая и травматологическая помощь входят в круг прямых обязанностей врачей участковой больницы, независимо от ее мощности. В штате ВА и УБ в зависимости от ее мощности, численности населения и расстояния до центральной районной больницы могут быть врачи по основным специальностям (терапия, педиатрия, стоматология, акушерство, гинекология и хирургия).

Главным звеном в здравоохранении сельского района является ЦРБ, которая осуществляет специализированную медицинскую помощь по основным ее видам и организационно-методическое руководство всеми медицинскими учреждениями района. В своем составе ЦРБ имеет следующие структурные подразделения: стационар с основными специализированными отделениями, поликлинику с консультативными приемами врачей-специалистов, лечебно-диагностические отделения, организационно-методический кабинет, отделение скорой и неотложной медицинской помощи и прочие структурные подразделения (морг, пищеблок, аптека и др.).

Организационно-методическое руководство лечебно-профилактическими учреждениями района осуществляет оргметодкабинет ЦРБ. В его функции входят: организация плановых выездов врачей-специалистов в сельские участковые больницы для консультаций и оказания практической помощи врачам этих учреждений по вопросам организации лечебно-диагностической и профилактической работы; изучение основных показателей работы медицинских учреждений района (уровень заболеваемости, летальности, детской и общей смертности, расхождение клинических и патологоанатомических диагнозов и т. д.); разработка и проведение необходимых мероприятий. Возглавляет оргметодкабинет заместитель главного врача ЦРБ по организационной работе.

Основными критериями оценки эффективности деятельности медицинских учреждений сельского района являются: показатели заболеваемости населения (общая, с временной утратой трудоспособности, детская), первичного выхода на инвалидность, смертности, детской смертности; число жалоб населения и др.

Областная больница оказывает специализированную и высокоспециализированную лечебную помощь, является научно-организационным, методическим и учебным центром здравоохранения. Основные ее функции: обеспечение высококвалифицированной, специализированной, консультативной и стационарной медицинской помощью; оказание организационно-методической помощи лечебно-профилактическим учреждениям и экстренной медицинской помощи средствами санитарной авиации; руководство и контроль за статистическим учетом и отчетностью лечебно-профилактических учреждений области; анализ качественных показателей деятельности лечебно-профилактических учреждений области на основе сводных годовых отчетов; изучение и анализ показателей заболеваемости, инвалидности, общей и детской смертности, разработка мероприятий, направленных на их снижение; проведение мероприятий по специализации и усовершенствованию врачей, среднего медицинского персонала.

Структурными подразделениями областной больницы являются: стационар, консультативная поликлиника, лечебно-диагностические отделения, кабинеты и лаборатории, организационно-методологический отдел с отделением медицинской статистики, отделение экстренной и планово-консультативной медицинской помощи. В организационно-методической работе медицинских учреждений области принимают участие главные специалисты комитета по здравоохранению (главные хирург, терапевт, педиатр) и внештатные областные специалисты (чаще всего заведующие специализированными и узкоспециализированными отделениями).

Иллюстративный материал: 10 слайдов в программе «Power Point».

Литература:

1. Аканов А.А., Куракбаев К.К., Чен А.Н., Ахметов У.И. Организация здравоохранения Казахстана. – Астана.Алматы, 2006. – 232 с.

2. Конституция Республики Казахстан.1995.

4. Лисицын Ю.П. Общественное здоровье и здравоохранение: Учебник. – 2-е изд., перераб. и доп. – ГЭОТАР-Медиа, 2007. – 512 с.

5. О здравоохранении в Республике Казахстан: Основные законодательные акты. – Алматы: ЮРИСТ, 2004. – 182 с.

6. Сагиндыкова А.Н. Конституционно-правовые проблемы охраны здоровья граждан в Республике Казахстан. – Алматы, 1997. – 167 с.

8. Статистический ежегодник.Казахстан в цифрах.2000-2009гг.

Контрольные вопросы:

1. Основные особенности организации медицинской помощи сельскому населению.

2. Организации, оказывающие медицинскую помощь сельским жителям.

3. Общая характеристика сельского врачебного участка.

4. Фельдшерско-акушерский пункт, его основные задачи.

5. Показатели организационно-методической работы областной больницы.

Похожие статьи