Слово «энергоэффективность», которое входит в название вашего совета, долго имело чисто «производственное» значение и применялось в отношении оборудования, транспортных средств и т. д. А в последнее время все чаще употребляется в связи с реформой ЖКХ. Некоторое время тому назад ваш совет был одним из инициаторов проведения российско-германского круглого стола на тему «Финансирование проектов энергоэффективности ЖКХ». Чем объясняется вторжение проблем энергоэффективности в сложный комплекс проблем отечественного жилищно-коммунального хозяйства?

Чтобы ответить на этот вопрос, придется начать издалека. Как известно, быстрый рост и непомерно большие размеры коммунальных платежей превратились в нашей стране в одну из самых острых социальных проблем. В среднем каждая российская семья тратит на оплату услуг жилищно-коммунальной сферы, по оценке председателя Совета Федерации Сергея Миронова, 22 % совокупного дохода. Правда, эта сумма сильно разнится в различных регионах. В Москве, например, она не превышает 10 % – это достигается за счет огромных субсидий, покрываемых из местного бюджета. Удерживать коммунальные платежи в более или менее разумных пределах путем частичного финансирования жилищно-коммунальной сферы пытаются и другие регионы.

Однако такому порядку скоро придет конец. На горизонте маячит повсеместное доведение оплаты коммунальных услуг населением до 100 % (что означает полный отказ от всякого рода доплат за счет бюджета), о чем власти говорят уже не первый год. Сначала это собирались сделать в 2006 году, потом срок перенесли на 2010-й. И некоторым субъектам Федерации, например Татарстану, удалось выйти на этот рубеж. Но удача улыбнулась не всем, и ряду регионов разрешили перейти на стопроцентную оплату услуг ЖКХ только в 2012 году.

Сколько же должна платить за коммунальные услуги средняя российская семья? По мнению того же Сергея Миронова, не более 10 % от совокупного дохода. Самое поразительное, что согласно данным Минэкономразвития РФ фактически доля расходов на коммунальные услуги в расчете на семью в 2009 году не превышала 8 % и даже в 2012 году составит 9,5 %. Конечно, эти цифры – не более чем пресловутая «средняя температура по больнице». И у нас немало регионов, где расходы на услуги ЖКХ достигают 15-20 и даже 25 % семейного бюджета.

Население реагирует на это просто: миллионы граждан недоплачивают за коммунальные услуги, а многие вообще месяцами и даже годами не платят ни копейки, тем более что в законодательстве механизмы погашения задолженности прописаны невнятно. Как сообщил министр регионального развития России Виктор Басаргин, на конец прошлого года население задолжало предприятиям ЖКХ 64,9 млрд рублей, а кредиторская задолженность организаций, предоставляющих жилищно-коммунальные услуги, превышает 79 млрд рублей.

Путь решения проблемы один: разработать и приступить к реализации программы повышения энергоэффективности ЖКХ. Экономический эффект может быть поистине колоссальным, ведь жилищно-коммунальное хозяйство потребляет до 45 % тепловой и 20 % электрической энергии, производимой в стране. Вот почему нужно активнее внедрять такие технологии энергообеспечения зданий и такие конструкции жилых домов, чтобы расходы на их отопление, снабжение водой и электроэнергией сокращались, а вместе с ними уменьшались и платежи за коммунальные услуги.

– По-моему, в этом направлении уже кое-что делается. В непосредственной близости от дома, в котором я живу, несколько пяти- и двенадцатиэтажных зданий «обшили» плитами из теплоизоляционного материала, а потом облицевали нарядным пластиком. Я читал в газетах, что расходы на отопление таких домов резко сократились. Хотя их жильцы говорят, что на оплате услуг ЖКХ это никак не отразилось…

– Должно было отразиться. И если плата за отопление квартиры не уменьшилась, этим надо заняться не обслуживающей дом коммунальной компании, а криминалистам.

Полагаю, что читателям газеты «Торгово-промышленные Ведомости» будет интересно узнать, что большинство новых зданий в Москве и других городах сейчас сооружаются с применением теплосберегающих материалов и потому считаются энергоэффективными. Уже в этом году новые жилые дома должны быть в среднем на 15 % энергоэффекивнее тех, что возводились в 2010 году, в 2015-м – на 30 % и в 2020-м – на 40 %.

– Теперь поговорим о состоявшемся в Совете Федерации российско-германском круглом столе на тему «Финансирование проектов энергоэффективности ЖКХ», одним из организаторов которого вы были. Почему он был российско-германским? Ведь у нас и своих специалистов, работающих над решением проблем энергоэффективности, немало. И кто с российской стороны принимал в нем участие?

– Мы пригласили немецких специалистов, поскольку Германия – один из технологических лидеров в мире в сфере энергоэффективности: у немцев есть чему поучиться. В заседании круглого стола приняли участие члены Совета Федерации и Государственной Думы, ответственные руководители учреждений ЖКХ из более чем тридцати субъектов Федерации, ученые, эксперты, представители российских и германских деловых кругов.

Открыл заседание круглого стола председатель Совета Федерации Сергей Миронов. Он, в частности, особо отметил высокую эффективность капвложений в жилищно-коммунальное хозяйство. Инвестиции в эту отрасль приносят даже больший экономический эффект, чем вложения в минерально-сырьевой комплекс, поскольку окупаются всего за три-пять лет. Сергей Миронов сообщил, что в России разработаны и приняты специальные программы повышения энергоэффективности, государство выделило на эти цели 17 млрд рублей. Важно, чтобы они были потрачены рационально, потому что, по словам председателя Совета Федерации, «…наше ЖКХ – это огромная «черная дыра», в которую проваливается огромное количество энергоресурсов и финансовых средств».

– Участие немецких специалистов в решении наших проблем энергоэффективности ограничивалось только присутствием на заседании круглого стола или они уже работают на российском рынке?

– Да, работают, и довольно плодотворно. Об этом рассказал глава представительства германской банковской группы KfW («Кредитный институт по восстановлению») в России Даниил Алгульян. КfW за последнее время прокредитовала ряд масштабных проектов в России на общую сумму более 3 млрд евро. Специалисты банковской группы провели в нашей стране более трехсот консультаций – в основном в сфере решения проблем энергоэффективности.

– Какую оценку дали участники круглого стола состоянию российского коммунального хозяйства с позиций энергоэффективности?

– В основном резко критическую. Председатель комитета Государственной Думы по энергетике Иван Грачев сообщил, что износ теплосетей в российских городах превышает 60 % и на их ремонт требуется не менее 500-600 млрд долларов. Наивно полагать, что это можно сделать за счет населения – путем повышения тарифов набрать такую колоссальную сумму невозможно. Значит, государству и дальше придется участвовать в реконструкции и обновлении ЖКХ.

Депутат справедливо указал на то, что закон об энергоэффективности в России несовершенен и, в частности, необоснованно репрессивен. Он, например, предусматривает штрафы с владельцев квартир в случае, если они не установят датчики температур. Но такие датчики дороги, и 60 % граждан не в состоянии их приобрести. Значит, и здесь нужно предусмотреть определенные субсидии малоимущим гражданам на покупку и установку датчиков – без этого не обойтись.

– Из всего, что вы только что рассказали, прямо вытекает, что вопросы энергоэффективности – стержень реформы ЖКХ, и с этим трудно не согласиться. Но что конкретно нужно сделать, чтобы идеи и принципы энергоэффективности «овладели массами» и стали предметом внимания всех организаций, причастных к этой реформе? И что нужно сделать, чтобы энергоэффективности была открыта зеленая улица во всех звеньях государственного управления?

– Без участия государства столь сложные и многогранные проблемы, как повсеместное внедрение принципов энергоэффективности, не решить. Нужно развивать государственные инструменты финансовой поддержки энергоэффективных проектов. Они должны включать субсидирование кредитов на эти цели, софинансирование, разделение рисков компаний с государством и т. д. Кроме того, в сфере ЖКХ должен быть создан более благоприятный инвестиционный климат. Вложения в энергосберегающие технологии, в экономичные системы отопления домов и в здания современных конструкций, обеспечивающих сбережение тепла и электроэнергии, должны стать более выгодными для инвесторов.

– Какой вклад в решение всех этих проблем может и собирается внести Консультативный совет по инновациям, модернизации и энергоэффективности?

– Полагаю, что российско-германский круглый стол, организованный нашим советом, – это первый опыт освоения достижений многих зарубежных стран в сфере энергоэффективности. И в Европе, и в Северной Америке, и в Восточной Азии есть впечатляющие достижения во внедрении принципов энергоэффективности в ЖКХ. Использование этого опыта может быть исключительно полезным для России, и мы постараемся наладить творческое освоение этого опыта. Кроме того, видим свою задачу в содействии привлечению иностранных инвестиций в инновационные объекты нашей страны.

Считаю, что, опираясь на высокий авторитет Совета Федерации среди населения, мы будем способствовать активизации информационной и образовательной деятельности и поддержки населением мер, направленных на повышение энергоэффективности в самых разных сферах. Потому еще раз повторю то, что сказал в самом начале: если мы хотим, чтобы рано или поздно оплата услуг ЖКХ снижалась и становилась более доступной, нужно упорно и целеустремленно заниматься решением вопросов энергоэффективности этой отрасли. Другого пути нет.

В противном случае они просто не смогут выполнить требования закона № 261-ФЗ. Работа по этой проблематике ведется сегодня на всех уровнях государственной власти и управления экономикой, и, очевидно, она займет некоторое время. Однако требований закона «Об энергосбережении» никто не отменял и отведенных на их исполнение сроков тоже. Поэтому на местах предприятия коммунальной отрасли и муниципальные структуры самостоятельно ищут решения существующих проблем, используя имеющиеся в их распоряжении материальные и административные ресурсы.

Именно такую цель преследовала встреча руководителей и специалистов управляющих компаний Восточного административного округа (ВАО) г. Москвы с представителями ресурсоснабжающих, энергосервисных и энергоаудиторских компаний, а также нескольких ведущих банков. Мероприятие, в котором приняли участие около 100 человек, состоялось в рамках прошедшей 18 августа 2010 года в Городском Научно-техническом центре энергосбережения ОАО «Сантехпром» выставки-семинара «Промышленность. Инвестиции. 2010» и было организовано префектурой ВАО г. Москвы и Муниципальным фондом поддержки малого предпринимательства ВАО г. Москвы. «Мы собрали под одной крышей тех, кто непосредственно заинтересован в скорейшей реализации энергосберегающих мероприятий, тех, кто имеет опыт подобной работы, и тех, кто может ответить на актуальные вопросы в части разработки механизмов финансирования энергоэффективных проектов и энергосервисных контрактов, — сказала директор фонда Анжела Раевская , открывая встречу. — С момента принятия закона «Об энергосбережении» прошел почти год, а многие вопросы так и продолжают оставаться без ответов. Однако времени у нас совсем немного. До конца 2012 года на все здания будут выданы энергетические паспорта и определены квоты на потребление коммунальных ресурсов. Но их фактический расход может оказаться значительно выше этих квот, если сейчас не проводить никаких мероприятий, направленных на повышение энергоэффективности жилого фонда. А за сверхнормативное потребление собственникам придется платить совсем по другим тарифам. Спасибо они за это эксплуатирующим организациям не скажут, и судьба последних будет решена сразу ».

Проблема выбора стратегии

Однако прежде чем приступать к реализации энергоэффективных мероприятий, нужно определиться с их составом и очередностью. Проще говоря, специалистам управляющих компаний необходимо понимать, где энергопотери наиболее высоки, что нужно делать в первую очередь и какие действия дадут наибольший и скорейший экономический эффект. Исчерпывающий ответ на эти вопросы может дать только комплексный энергоаудит, проведение которого, в числе прочего, и предусматривает закон «Об энергосбережении».

И здесь возникает первое препятствие. По состоянию на середину августа 2010 года в государственном реестре было зарегистрировано всего 6 в области энергоаудита, объединяющих немногим более двухсот аудиторских компаний. И это на всю страну, тогда как только Москве, по некоторым оценкам, требуется несколько тысяч энергоаудиторов.

Тем не менее, понять, какие энергосберегающие мероприятия более окупаемы, все же можно. Для этого следует обратиться к данным статистики. Так, по словам Ольги Фоломеевой, заместителя генерального директора ГУП «Московский городской Единый информационно-аналитический центр» (МОСГОРЕИАЦ), на долю теплоснабжения приходится почти половина (42%) суммарного энергопотребления московского ЖКХ. На втором месте находится горячее водоснабжение и на третьем — электроснабжение. Всего же коммунальный сектор потребляет треть всех городских энергоресурсов.

Итак, наиболее актуальны на сегодняшний день мероприятия по модернизации отопительных систем. Подтверждают это и данные других участников встречи. «Как показывает наш опыт, основной потенциал энергосбережения заключен сегодня в системах отопления », — отмечает Семен Гершович , генеральный директор ООО «Аврора Энерго Менеджмент», совместного российско-германского предприятия, специализирующегося на консалтинге и инжиниринге в области энергоэффективности и энергосбережения.

Вниманию участников встречи были представлены и конкретные цифры. «Комплексная модернизация систем теплоснабжения многоквартирных жилых зданий позволяет получить экономию тепла до 35-45% , — объясняет Антон Белов , заместитель начальника теплового отдела компании «Данфосс». — Установка в системе отопления автоматизированного узла управления (АУУ) или индивидуального теплового пункта (ИТП) совместно с балансировкой отопительной системы по стоякам снижает теплопотребление в среднем на 20-25%. А использование радиаторных терморегуляторов в комплексе с индивидуальными счетчиками-распределителями, устанавливаемыми непосредственно на отопительных приборах, усиливает этот эффект еще на 15-20%. Причем некоторым экономным жильцам удается снизить свои затраты на отопление на 50-60% ». Интересно, что представленные данные были получены на реальных заселенных объектах, в числе которых знаменитый «Интеллектуальный дом» в Жулебине и одна из новостроек последних лет в Басманном районе столицы .

Особо специалист отметил важность проведения именно комплексных мероприятий по повышению энергоэффективности отопительных систем, так как только таким образом можно привлечь к энергосбережению самих собственников жилья и мотивировать их к экономии тепла. Примечательно, что в том же ключе высказывались и многие другие участники встречи. «Детальный, в том числе поквартирный учет всех потребляемых энергоресурсов — непременное условие успеха любых энергоэффективных мероприятий, — говорит Анжела Раевская (Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства ВАО г. Москвы). — Ведь основной объем потребления (порядка 70%) приходится на жильцов, а они сегодня никак не участвуют в энергосбережении, не заинтересованы в нем». «Приборы учета должны быть установлены там, где находится конечный потребитель, — добавляет Ольга Фоломеева (МОСГОРЕИАЦ). — Только в этом случае мы будем иметь детальную картину потребления и сможем добиться наибольшего эффекта в его оптимизации ».

Нужно заметить, что сегодня схема начисления коммунальных платежей на основании детального поквартирного учета всех потребляемых ресурсов, в том числе и тепла, уже отрабатывается в Москве. Например, подобная система была реализована по инициативе Департамента капитального ремонта жилищного фонда г. Москвы (ГУ ДКР) и Мосгосэкспертизы в доме № 59 по улице Обручева. Подготовку проекта и выполнение работ взяла на себя компания «Данфосс» совместно с институтом «Мосжилниипроект». Интересен этот опыт тем, что данные с индивидуальных счетчиков-распределителей в данном случае собираются уже централизованно, на компьютер ЕИРЦ. И, как показали итоги отопительного сезона 2009-2010 гг., это дает более 12% экономии тепла.

Финансы решают все

После того, как состав энергоэффективных мероприятий определен, необходимо найти источник их финансирования. Закон № 261-ФЗ предусматривает, что осуществлять реализацию подобных проектов будут специализированные энергосервисные компании (ЭСКО), привлекающие сторонних инвесторов. А возврат вложенных средств предполагается осуществлять за счет полученной экономии. «Конечный потребитель не должен платить ничего сверх тех коммунальных платежей, размер которых фиксируется на момент начала модернизации, — объясняет главный экономист Дирекции по управлению проектами в области энергосбережения и природопользования Сбербанка России Дмитрий Лёушкин . — В этом состоит идеология энергосервисного контракта ».

Однако на практике все оказывается не так просто. Дело в том, что банкам (а именно они в большинстве случаев выступают в качестве сторонних инвесторов) необходимы гарантии возвратности средств. Но поскольку у вновь образованных энергосервисных компаний нет ни материальных активов, ни кредитной истории, таких гарантий они предоставить не могут.

Еще одна проблема связана со сроками реализации энергоэффективных проектов. «На реализацию энергосберегающего проекта нужно не менее 2-3 лет и примерно за такой же срок он окупается, — говорит Семен Гершович («Аврора Энерго Менеджмент»). — Это значит, что ЭСКО должна работать на конкретном объекте в течение по крайней мере 5-7 лет. Однако, в соответствии с существующим антимонопольным законодательством, конкурсы в этой сфере нужно проводить ежегодно. Таким образом, взявшаяся за реализацию проекта ЭСКО рискует оказаться в «подвешенном» состоянии ».

В решении этих проблем велика роль муниципальных структур. Например, администрация ВАО г. Москвы предлагает управляющим компаниям самостоятельно взяться за создание ЭСКО. «В этом случае мы готовы давать собственное поручительство энергосервисным предприятиям, которые будут получать кредиты в банках под энергосберегающие проекты, — говорит Анжела Раевская . — Таким образом, мы можем гарантировать, что все нововведения окупятся и банки получат свои деньги обратно ». По единодушному мнению собравшихся, важность такого решения трудно переоценить. Ведь до сегодняшнего дня многие потенциальные инвесторы просто боялись вкладывать деньги в энергосберегающие мероприятия. Но с таким гарантом, как Муниципальный фонд поддержки малого предпринимательства, вопрос можно считать практически закрытым.

Интересные решения предлагают и некоторые ресурсоснабжающие организации. Так, по словам ведущего специалиста Центра по энергосбережению ОАО «Мосэнергосбыт» Дмитрия Владимирова , «Мосэнергосбыт» уже сегодня готов финансировать реализацию энергоэффективных проектов в системах электроснабжения жилых зданий. «Мы предварительно согласовываем с управляющей компанией перечень необходимых работ (например, замена осветительных приборов, лифтового оборудования, приборов учета электроэнергии и т.д.), затем производим их своими силами, а средства возвращаем за счет полученной в результате экономии электроэнергии, — объясняет специалист. — Возможен и другой вариант. В течение какого-то времени эксплуатирующая организация может не перечислять нам деньги за электричество, аккумулируя их, чтобы потом потратить на реализацию тех или иных предварительно согласованных энергоэффективных мероприятий. Возврат средств также осуществляется за счет полученной экономии электроэнергии ».

Таким образом, несмотря на все существующие сегодня трудности в реализации энергоэффективных проектов, их осуществление все-таки возможно. В том случае, если всем заинтересованным сторонам удается найти общий язык. И определяющую роль в этом многостороннем диалоге играют муниципальные структуры, способные оказать коммунальным предприятиям значимую организационную, а подчас и материальную поддержку.

1 Жулебинский бульвар, 36-2

2 Денисовский переулок, д. 22

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” собственники помещений обязаны за свои средства проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества в многоквартирном доме. Пример экспериментального, безопасного дома в Хабаровске доказывает возможность повышения энергетической эффективности многоэтажных жилых домов.

В соответствии с Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ “Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации” (далее – Федеральный закон № 261-ФЗ) собственники помещений обязаны за свои средства проводить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в отношении общего имущества в многоквартирном доме. Пример экспериментального, безопасного дома в Хабаровске (пока единственного в России) доказывает возможность повышения энергетической эффективности многоэтажных жилых домов.

Экономия энергоресурсов невозможна без учета их потребления, в связи с этим важным и неотъемлемым мероприятием по повышению энергоэффективности многоквартирного дома (МКД) является установка общедомовых и индивидуальных приборов учета воды, газа, электроэнергии, тепла. При этом сами по себе приборы учета ничего не экономят – они лишь позволяют увидеть реальную (фактическую) картину энергопотребления и принять соответствующие меры по его снижению.

- собственники помещений в МКД экономят на платежах за коммунальные ресурсы, экономия по разным видам ресурсов составляет от 10 до 30%;

- ресурсоснабжающие организации уменьшают издержки на выработку и передачу энергии путем снижения потерь на собственные нужды и потерь в сетях при передаче энергии; при этом улучшаются режимы, а также повышается качество поставляемых ресурсов;

- управляющие организации при правильном взаимодействии с собственниками помещений в МКД получают значительную прибыль, размер которой зависит от различных факторов.

Наиболее целесообразно с точки зрения получения максимального эффекта, т.е. максимальной экономии потребляемых энергоресурсов, одновременно устанавливать общедомовые и индивидуальные приборы учета энергоресурсов. В этом случае каждый из собственников помещений в МКД видит реальную картину собственного энергопотребления и сам принимает решение по поводу экономии энергоресурсов. Это дает наибольший психологический эффект, так же как таблички типа “Уходя – погаси свет” или “Уходя – выключи воду”. Во времена СССР такие таблички, вывешенные в подъездах, позволяли снизить до 5% потребляемых МКД энергоресурсов.

При установке приборов учета энергоресурсов управляющая организация собирает с собственников помещений в МКД плату за их потребление по показаниям индивидуальных приборов учета, а сама платит поставщику энергоресурсов согласно показаниям общедомовых приборов учета. При этом количество потребленных энергоресурсов, рассчитанное по показаниям индивидуальных приборов учета тепла, практически никогда не совпадает с количеством потребленных ресурсов согласно показаниям общедомовых приборов.

Чтобы свести баланс, необходимо учесть множество дополнительных факторов:

- неучтенные общедомовые расходы;

- погрешность приборов учета;

- несинхронность снятия показаний с приборов и т. д.

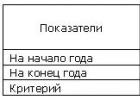

Сведение баланса – довольно сложная и громоздкая задача, но она легко решается, если использовать автоматизированную систему сбора данных с индивидуальных приборов учета, «привязанную» к общедомовому прибору учета. Так, в Хабаровске используется система “ЛЭРС-УЧЕТ”, занесенная в Госреестр средств измерений Российской Федерации. Наибольший в денежном отношении эффект дает установка общедомового прибора учета тепла в МКД. В таблице 1 приведен ориентировочный расчет стоимости установки общедомового прибора учета тепла в 60-, 80-, 120- и 200-квартирных жилых домах Хабаровска.

Наличие общедомового теплосчетчика очень выгодно для управляющей организации, но только при его грамотной эксплуатации, что обеспечивается заключением договора на обслуживание со специализированной организацией, имеющей лицензию на ремонт средств измерений.

В соответствии с Федеральным законом № 261-ФЗ собственники жилья за счет своих средств должны установить общедомовой прибор учета тепла. Причем оплата за внедрение и эксплуатацию общедомового теплосчетчика может производиться как с привлечением, так и без привлечения средств энергосберегающей организации (ЭСО) или УО. Также возможна оплата с рассрочкой. Далее приведены различные варианты платы за общедомовой теплосчетчик:

- без привлечения средств ЭСО;

- за счет средств собственников жилья:

– единовременная оплата с эксплуатацией до конца года (два месяца);

– с рассрочкой на три года;

– с рассрочкой на пять лет;

- за счет средств УО:

– единовременная оплата с эксплуатацией до конца года (два месяца):

– с рассрочкой на три года.

– с рассрочкой на пять лет;

- с привлечением средств ЭСО:

– за счет средств собственников жилья;

– с рассрочкой на три года;

– с рассрочкой на пять лет;

- за счет средств УО:

– с рассрочкой на три года;

– с рассрочкой на пять лет.

В таблице 2 приведены два варианта расчетов за общедомовой теплосчетчик:

- установка за счет собственников жилья без привлечения средств УО, но с привлечением средств ЭСО;

- установка за счет собственных средств УО без привлечения дополнительных средств с собственников жилья и с привлечением или без привлечения средств ЭСО.

В обоих вариантах собственники жилья платят УО за тепло по нормативам. Плата рассчитывается с ЭСО по показаниям общедомового прибора. Кроме того, в первом варианте жильцы дополнительно оплачивают услуги по внедрению и эксплуатации общедомового теплосчетчика. Эта услуга включается в квитанцию на оплату за коммунальные платежи отдельной строкой и поступает в адрес УО. Как видно из таблицы, размер дополнительной оплаты зависит от количества квартир в МКД и периода рассрочки платежа, но не более 230 руб./мес. Данные табл. 2 свидетельствуют о том, что размер дополнительной оплаты находится в пределах 90–230 руб./мес.

Во втором варианте собственники жилья не затрачивают дополнительных средств на установку и обслуживание общедомового теплосчетчика. Они оплачивают услуги теплоснабжения по нормативу УО, при этом перерасчет по показаниям общедомового теплосчетчика (13-я квитанция) не производится. Об этом УО договаривается с собственниками жилья, и это положение в виде дополнительного соглашения вносится в договор управления МКД. После окончания срока оплаты установки и обслуживания общедомового теплосчетчика собственники жилья рассчитываются с УО не по нормативам, а по показаниям общедомового теплосчетчика, что позволит в дальнейшем при правильной эксплуатации системы теплоснабжения и общедомового теплосчетчика сэкономить 20% платежей за тепло и более.

Из табл. 2 видно, что наименее выгодным для собственников жилья и наиболее выгодным для УО является первый вариант. При рассрочке на пять лет жильцы дополнительно выплатят УО в течение пяти лет от 5,5 тыс. до 13,5 тыс. руб. с квартиры в зависимости от числа квартир в доме, а УО за пять лет получит чистую прибыль в размере от 900 тыс. до 270 тыс. руб.

Однако при втором варианте жильцы не затратят дополнительных средств в течение пяти лет и бесплатно получат общедомовой теплосчетчик. При этом чистая прибыль УО составит от 500 тыс. до 2,15 млн руб. – если она использует собственные средства на установку и обслуживание прибора, или от 100 тыс. до 1,6 млн руб. – если она привлечет средства ЭСО.

Наиболее “пострадавшей” стороной во всех вариантах является ЭСО, так как она несет убытки за пять лет в размере от 900 тыс. до 2,7 млн руб. на один МКД. Однако в этом случае снижаются ее собственные затраты на прокачку теплоносителя, уменьшаются диаметры трубопроводов теплоснабжения и теплопотери в сетях, стабилизируется гидравлический режим теплосетей, уменьшается подпитка и т. д.

Из изложенного следует, что наличие общедомового теплосчетчика очень выгодно для УО, однако только при его грамотной эксплуатации, что возможно при заключении договора на обслуживание со специализированной организацией, имеющей лицензию на ремонт средств измерений, входящих в состав теплосчетчика. Неквалифицированное обслуживание чревато негативными последствиями, в результате чего УО может потерять всю свою прибыль.

После установки общедомового прибора учета тепла можно реализовать мероприятия по снижению энергопотребления, которые позволят дополнительно увеличить прибыль УО. Перечень этих мероприятий приведен ранее.

В первую очередь необходимо реализовать малозатратные мероприятия, которые при вложениях до 100 тыс. руб. дают максимальный эффект, а именно:

- замену устаревшей запорно-регулирующей арматуры на современную шаровую;

- промывку и регулировку систем теплоснабжения;

- установку регуляторов расхода и температуры в системе горячего и холодного водоснабжения;

- установку теплоотражающих экранов за отопительными приборами;

- установку термостатических клапанов на радиаторах отопления;

- теплоизоляцию трубопроводов систем теплоснабжения;

- утепление подвалов с внутренней стороны;

- замену ламп накаливания на энергоэффективные и пр.

Это позволяет снизить теплопотребление дома на 5–10% и при затратах от 10 тыс. до 100 тыс. руб. получить дополнительную прибыль в размере от 40тыс. до 250 тыс. руб. в год. Данные мероприятия окупаются в течение одного-двух месяцев.

В качестве примера можно привести ТСЖ “Гарант” в Хабаровске, которое в 2008 г. установило общедомовые приборы учета тепла на десяти десятитэтажных домах. При этом в семи из них экономия по теплу составила около 30%, а в трех – 20%. После проведения дополнительных работ на этих трех домах (замены сопел, регулировки систем теплоснабжения и т. д.) экономия составила +30%, а затраты – от 20 тыс. до 60 тыс. руб. на дом.

Следующим этапом идут среднезатратные мероприятия (100–500 тыс. руб.), которые позволяют снизить теплопотребление на 10–15% и окупаются в течение 3–5 лет:

- установка общедомовых приборов учета энергоресурсов;

- замена окон на пластиковые или деревянные с многокамерными стеклопакетами;

- замена и уплотнение дверных косяков, уплотнение дверей;

- устройство дополнительных входных тамбуров;

- теплоизоляция чердачных перекрытий;

- теплоизоляция плоских крыш;

- теплоизоляция подвалов с внутренней стороны;

- использование энергоэффективных газовых плит с керамическими ИК-излучателями.

Крупнозатратные мероприятия позволяют не только экономить тепло, но и создавать комфортные условия для жильцов.

Крупнозатратные мероприятия требуют вложения свыше 500 тыс. руб.:

- установка автоматизированных индивидуальных тепловых пунктов (ИТП) с погодным регулированием;

- использование тепловых насосов для нужд отопления и горячего водоснабжения (ГВС) с использование тепла Земли;

- применение солнечных коллекторов для нужд ГВС в межотопительный период;

- теплоизоляция наружных стен теплозащитными штукатурками или дополнительными утеплителями;

- использование автоматизированной механической приточно-вытяжной системы вентиляции с рекуперацией тепла;

- дополнительное отопление с использованием теплового насоса, работающего за счет утилизации тепла сточных вод и обратной сетевой воды.

Эти мероприятия позволяют не только экономить тепло, но и создавать комфортные условия для жильцов. Например, установка АИТП с погодным регулированием и с одновременной установкой радиаторных термостатов в квартире позволяет отказаться от “форточного” регулирования температуры в квартире и создать в ней комфортные условия для проживания. Если при этом имеются индивидуальные приборы учета тепла в квартире, то жилец данной квартиры может создавать себе комфортные условия в зависимости от своего кошелька: чем выше температура в квартире, тем больше он платит, и наоборот. Так, если в квартире никого нет, то можно установить температуру 10–12 0 С, а при появлении жильцов увеличить ее до 20–25 0 С. Отметим, что внедрение АИТП – довольно дорогостоящее мероприятие (от 1–3 млн руб.), и срок его окупаемости составляет 5–10 лет.

Следующим этапом идут крупнозатратные (“экзотические”) мероприятия, которые на сегодняшний день не нашли широкого применения в России:

- использование гелиоколлекторов на нужды ГВС;

- применение тепловых насосов на нужды ГВС и отопления.

Данный вид энергосберегающих технологий не прижился в нашей в стране из-за относительно низких тарифов на электроэнергию. Сегодня экономически выгодно нагревать воду за счет электроэнергии, а не альтернативных источников теплоты. Также в России нет системы стимулирования при использовании возобновляемых источников энергии в отличие от Европы и Америки. Поэтому в настоящее время эти технологии в сфере ЖКХ РФ не используются.

Большинство современных энергосберегающих технологий сегодня внедрено на экспериментальном энергоэффективном безопасном восьмиквартирном жилом доме в Северном районе Хабаровска. Первая очередь жилого четырехэтажного восьмиквартирного дома сдана в эксплуатацию в 2007 г., сдача второй очереди из четырех квартир запланирована на конец 2010 г. Экспериментальным дом называется потому, что в процессе эксплуатации здесь проходят “обкатку” современные энергосберегающие технологии за счет использования:

- тепловых насосов, использующих тепло Земли для нужд кондиционирования;

- гелиоустановок, используемых для нужд горячего водоснабжения;

- рекуперации тепла в системах вентиляции и др.

В 2009 г. жильцы энергоэффективного дома заплатили за отопление на 60% меньше норматива.

В дальнейшем ТСЖ планирует использовать на данном объекте солнечные фотоэлектрические панели и ветроустановки для оценки эффективности их работы в регионе. В этом доме энергопотребление значительно меньше, чем у аналогичных по площади домов в Хабаровске, даже при условии поддержания в квартирах комфортной температуры 23–25 0 С. Так, в 2009 г. жильцы данного дома заплатили за отопление на 60% меньше, чем по нормативу (т. е. на 60% меньше, чем заплатили жильцы в аналогичной по площади квартире типового хабаровского дома, не оснащенного общедомовым прибором учета тепла).

Энергопотребление снизилось вследствие использования:

- современных энергосберегающих ограждающих конструкций типа “сэндвич”;

- энергоэффективных деревянных окон со стеклопакетом и встроенным между пакетами жалюзи, что позволило регулировать солнечную инсталляцию;

- современных систем отопления на базе медных труб и со стальными радиаторами, оборудованными термостатическими клапанами;

- автоматизированного домового индивидуального теплового пункта с погодным регулированием;

- тепла вентиляционных выбросов (рекуперации тепла);

- общедомового и поквартирного учета всех энергоресурсов (воды, тепла, электроэнергии).

Таков дом повышенной комфортности, аналогов которому на территории России нет. Комфортные условия проживания (температуру, воздухообмен, влажность) жильцы поддерживают и изменяют во времени не только в каждой отдельной квартире, но и в каждой комнате. Кроме того, в каждой квартире имеется встроенный пылесос и система двойной очистки воды. Техническая вода питьевого качества используется в ванной и туалетных комнатах, а питьевая вода тонкой очистки, прошедшая через специальные дополнительные фильтры, – для приготовления пищи. Также в доме предусмотрены системы резервного электро- и водоснабжения, благодаря которым он может бесперебойно функционировать в автономном режиме в течение двух суток при возникновении аварийной ситуации и отключении централизованных систем тепло-, водо- и электроснабжения. Жильцы при этом ничего не заметят, и комфортность их проживания не пострадает.

Немаловажно и то, что на каждую квартиру приходятся два теплых места для автомобилей в подземной части дома. Отметим, что даже зимой температура на подземной автостоянке не опускается ниже +12 0 С.

Кроме того, в доме предусмотрены две системы безопасности: внешняя и внутренняя. Внешняя состоит в том, что дом надежно защищен от разбойного нападения и краж. Его территория ограждена забором и оборудована камерами наблюдения, выведенными на пульт консьержа, который, в свою очередь, снабжен тревожной кнопкой для вызова вневедомственной охраны.

Внутренняя безопасность означает, что каждая квартира оснащена системой внутренней сигнализации, сигналы с которой выведены на пульт консьержа, и специальными “трапами” для удаления воды при аварийных ситуациях, что позволяет защитить жильцов нижних этажей от затопления со стороны проживающих выше. При возникновении аварийных ситуаций сигнал об этом поступает на пульт консьержа, и он может дистанционно отключить данную квартиру от водоснабжения. Все узлы управления инженерными коммуникациями квартир вынесены в специальное техническое помещение на лестничной клетке, поэтому обслуживающему персоналу нет необходимости заходить в квартиры.

В каждой квартире дома имеется технический компьютер, на дисплей которого выводится следующая информация:

- сведения о состоянии микроклимата (влажность, температура, СО 2 ) в каждом квартирном помещении;

- данные об энергопотреблении (горячей и холодной воды, тепла, канализации) как в текущем, так и в архивном режиме (в часах, сутках, месяцах);

- данные об оплате энергоресурсов как в текущем, так и в архивном режиме, благодаря чему жилец может выбрать тот или иной уровень комфорта;

- показания с видеокамер, установленных на лестничной клетке, во дворе дома, позволяют контролировать посетителей и автоматически открывать им ворота для въезда во двор и входные двери;

- сигнализация (с помощью специального блока можно поставить квартиру на сигнализацию и снять с нее).

Также в каждой квартире интеллектуального дома имеются блоки вентиляции и теплового насоса, с помощью которых можно автоматически включать и выключать систему вентиляции и кондиционирования. Уличное освещение осуществляется с использованием светодиодных ламп.

Функционирование этого безопасного, комфортного, интеллектуального дома свидетельствует о том, что внедрение энергосберегающих технологий в сфере ЖКХ выгодно не только жильцам, но и управляющим организациям.

Существующая в нашей стране централизованная система отопления имеет некоторые особенности, усложняющие экономию тепла при его транспортировке. Протяженность трубопроводов, по которым теплоносители доходят до потребителя, в отдельных случаях составляет десятки километров. Как показывает практика, в стандартных теплосетях по пути от ТЭЦ к отапливаемому зданию теряется до 40 % тепла. По нынешним временам такие потери можно считать катастрофическими.

Устранение потерь тепла при его транспортировке - главная задача организаций, эксплуатирующих теплосети. В настоящее время на первый план здесь выходит реконструкция существующих теплопроводов. Речь идет о замене старых труб на новые, эффективно утепленные - предварительно теплоизолированные трубы.

Они представляют собой цельную конструкцию, состоящую из стальной или пластиковой трубы, которая утеплена слоем пенополистирола и облачена в прочный и герметичный полиэтиленовый корпус. Предызолированные трубы рассчитаны на эксплуатацию в течение 30 и более лет. (Для сравнения: в отечественных теплосетях замена трубопроводов производится в среднем раз в 17 лет.) Дело в том, что трубопровод, уложенный обычным способом в бетонный короб, не защищен от попадания влаги. А ведь 70 % разрушений подземных трубопроводов обусловлены именно наружной коррозией. Преды - изолированные трубы надежно защищены от влаги полиэтиленовой оболочкой. На всем протяжении такого трубопровода проходят специальные датчики, которые в случае нарушения целостности системы, посылают сигнал на диспетчерский пункт. Это позволяет оперативно определять места повреждения с точностью до 1 м.

В Беларуси налажено производство предызолированных труб, однако пока отечественная продукция в основном состоит из импортных комплектующих. Это обусловлено тем, что в нашей стране не выпускаются качественный пенополистирол и стальные трубы. Тем не менее отечественные трубы с пластмассовой изоляцией дешевле импортных на 20-25 %.

Так, в Хотимске предызолированными трубами были заменены практически все городские теплосети (около 400 км). Вскоре пришлось закрыть три из четырех существовавших в городе котельных. Производимого одной из них тепла стало хватать на весь город.

К сожалению, примеры рациональной эксплуатации теплосетей в нашей стране пока немногочисленны. По мнению специалистов, для улучшения ситуации теплопроводы необходимо передать на баланс частных компаний. Сегодня же у теплосетей нет настоящего хозяина: одни участки эксплуатируются предприятиями, другие - коммунальными организациями, третьи - энергетиками.

Приведем основные меры по энергосбережению в жилищно-коммунальном хозяйстве.

1. Осуществление энергосберегающих мероприятий, обеспечивающих выполнение требований стандартов, строительных норм и правил по достижению удельных показателей расхода энергоресурсов.

2. Организация учета расхода энергоресурсов и управление энергопотреблением в зданиях и системах инженерного оборудования.

3. Диспетчеризация управления системами инженерного оборудования на уровне микрорайона^ района, города, включая создание автоматизированных систем управления техпроцессами электро-, тепло-, водо-, газоснабжения.

4. Применение при строительстве, реконструкции или капремонте жилых и общественных зданий проектных решений, конструкций и изоляционных материалов с повышенной тепловой защитой и с учетом климатических зон и технологических требований.

5. Использование теплоутилизационного оборудования в составе зданий и сооружений.

6. Вовлечение в топливно-энергетический баланс нетрадиционных источников энергии, местных видов топлива, твердых бытовых Отходов, теплоты городских стоков.

Перспективным направлением развития белорусского рынка отопительного оборудования является распространение индивидуальных автоматизированных отопительных систем средней и большой мощности для многоквартирного жилья. Эксперты полагают, что такие системы - реальная альтернатива "подвальным" котельным, которые в последнее время стали "пороховыми бочками" для старого жилья.

Экономия теплоты на отопление жилого дома может быть достигнута за счет: утепления входных дверей в подъезды, квартиры, уплотнения притворов, устранения неплотностей по периметру оконных и дверных коробок, утепления наружных стен; утепления чердаков или переустройства бесчердачных кровель в чердачные, повышения технической эксплуатации систем отопления; автоматического регулирования отпуска теплоты на отопление; учета тепловой энергии с установкой теплосчетчиков (оплата за фактический расход теплоты) (табл. 4.2, 4.3).

Были проведены исследования, в результате которых выяснилось, что стены, окна, крыши теряют слишком много тепла - до 80 %. Таким образом, наряду с отказом от централизованного отопления и заменой его на автономные котельные логичным решением стало утепление зданий - фасадов, окон, кровли.

Так, в 1994 году в республике были введены новые нормы термического сопротивления ограждающих конструкций зданий.

Новые нормы практически в 2 раза превышают показатели, использовавшиеся ранее. К примеру, теперь, чтобы построить дом, отвечающий новым нормам, но старым методом, пришлось бы сделать его стены вдвое толще, чем ранее.

Разумеется, это невозможно. Для соблюдения современных требований, предъявляемых к термическому сопротивлению ограждающих конструкций, теперь используют различные системы утепления - фасадов, кровель, подвалов, применяя высокоэффективные теплоизоляционные материалы.

В мире существует множество таких систем - как правило, производители утеплителей создают под свои материалы сбалансированную, прошедшую все необходимые испытания, систему, где компоненты подходят друг к другу, и долговечность такой системы гарантирована.

В Беларуси уже появилась собственная многослойная система утепления, все компоненты которой (за исключением ми - нераловатных плит утеплителя) производятся отечественными заводами. В 1996 году специалистами СКТБ "Сармат" разработана система утепления фасадов легким теплоизоляционным материалом с защитой тонкослойной армированной штукатуркой, получившая название "Термошуба", которая прошла необходимые испытания и выдержала расчетные требования. Термошуба позволяет выполнять работы при отрицательных температурах - до -12 °С. Это несомненное достоинство системы позволяет значительно увеличить строительный сезон, а в условиях, Беларуси - выполнять их практически круглогодично.

За прошедшие годы объемы утепления наружных стен зданий и сооружений динамично возрастали, что, безусловно, дало определенные положительные результаты.

Кроме прямой экономии энергоресурсов, термореновация зданий позволила значительно улучшить их внешний вид, а в ряде случаев защитить разрушающиеся фасады, устранить промерзания стен, улучшить микроклимат помещений.

К сожалению, выпускаемые отечественными предприятиями минераловатные плиты пока не отвечают необходимым требованиям, поэтому в системах утепления приходится использовать импортную плиту.

В 1998 году Комитет по энергосбережению и энергонадзору остановил свой выбор на системе Термошуба и решением своего Экспертного совета рекомендовал ее к массовому применению.

В системе Термошуба применяется жесткая специальная фасадная полностью гидрофобизированная минераловатная плита марки Fasrock концерна "Rockwool". Все материалы системы Термошуба сертифицированы.

Комплексные натурные обследования и испытания Термошубы, выполненные на трех объектах в 1995, 1996 и 1998 годах, подтвердили ее высокое качество и эксплуатационную надежность. Термошуба имеет высокую ударопрочность, долговечность - более 35 условных лет, низкую эксплуатационную влажность - менее 1 %, предел прочности на разрыв утеплителя - брлее 0,02 МПа, а защитного и отделочного слоев - более 1,1 МПа.

Фактическая экономия энергоресурсов по исследованным зданиям составила в среднем 97,7 т у. т./год. Окупаемости затрат на утепление зданий методом Термошуба составляет в зависимости от толщины утеплителя и конструктивных особенностей зданий 4-12 лет.

Сам метод устройства системы Термошуба и все необходимые материалы детально описаны в Пособии 1-99 к СНиП 3.03.01-87 "Проектирование и устройство тепловой изоляции наружных стен зданий методом Термошуба", которое введено в действие с 1999 года.

Здания, которые были построены после принятия новых норм термического сопротивления для ограждающих конструкций, составляют всего 1,5-2 % от существующего жилого фонда, который в большинстве своем остается холодным и потому подлежит термореновации.

По всей республике объем жилья, нуждающегося в утеплении, превышает 200 млн м2. Невысокая же стоимость утепления по системе Термошуба наряду с ее качеством и долговечностью свидетельствует о целесообразности ее использования.

Экономия расхода теплоты на горячее водоснабжение жилого дома может быть достигнута за счет повышения качества технической эксплуатации систем горячего водоснабжения, выполнения правил планово-предупредительного ремонта (5 %), автоматизации работы насосов, увеличивающих напор воды в зданиях, и циркуляционных насрсов горячей воды в жилых зданиях до 50 % в ночное время (3 %); установки квартирных водосчетчиков и оплаты за фактический расход воды (4 %).

Для отопления и горячего водоснабжения квартиры в Минске площадью 51 м2 надо сжечь 2 тонны нефти, на 40-50 % больше, чем в промышленно развитых странах. Кроме того, каждая семья потребляет 100-150 кВт-ч электроэнергии в месяц или 1200-1800 кВт-ч в год.

Время отопительного периода - 200 дней. В это время через окна теряется 36 %, стены - 26 %, а за счет нагрева свежего приточного воздуха - 28 % всей теплоты, поступающей из системы отопления (см. табл. 4.2).

При реконструкции с использованием эффективных материалов можно сократить потери тепла в 2-3 раза, но это дорого. В то же время каждый имеет много возможностей для утепления своей квартиры:

Остекление лоджий и балконов. Стекла и притворы створок должны быть уплотнены. При этом потери через окна и стены, расположенные со стороны лоджии, будут снижены на 15-18 %. Снижение потерь на 7-9 % позволяет увеличить температуру в помещении на 1 °С. Таким образом, остекление увеличит температуру в примыкающей к ней комнате на 2 °С;

Установка между рамами прозрачной полиэтиленовой пленки таким образом, чтобы расстояние от нее до стекол было одинаковым. Это равноценно окну с тройным остеклением и снижает теплопотери на 20 %;

Тепловая защита того участка наружной стены, где расположен радиатор. На стене за радиатором с зазором между стенкой и радиатором ставят отражающую поверхность (алюминиевая фольга, зеркальная алюминизированная пленка).

Чем ниже температура воздуха на улице, тем лучше работает естественная вытяжная вентиляция, часто лучше, чем надо. Поэтому зимой надо прикрыть вытяжные вентиляционные отверстия (неполностью) бумагой, картоном. В ванной вообще закрыть, чтобы увлажнять воздух в квартире, т. к. зимой он излишне сухой. Это хорошо скажется на микроклимате квартиры, потому что влажный воздух дает ощущение теплоты, а сухой - холода. Это позволит сберечь до 20 % тепла.

Работа по внедрению энергосберегающих мероприятий в жилищно-коммунальном секторе и тем самым снижению себестоимости оказываемых услуг ведется по таким основным направлениям: снижение норм потребления ТЭР на эксплуатируемых энергопотребляющих установках и технологических процессах; замена дорогостоящего топлива на дешевые виды; максимальное использование местных видов топлива; внедрение приборов учета и регулирования энергопотребления.

К сожалению, ряд организаций при разработке, согласовании и утверждении норм потребления топлива искусственно их завышают, чтобы затем показывать значительную экономию.

Отмечены низкие темпы выполнения работ по оснащению котельных приборами учета вырабатываемой тепловой энергии.

Из-за износа тепловых сетей в ряде городов и населенных пунктах имеются большие потери тепловой энергии при транспортировке. Для решения этой проблемы необходимо наращивать объемы замены изношенных тепловых сетей предварительно изолированными трубами.

Энергосберегающие мероприятия напрямую связаны и влияют на себестоимость коммунальных услуг.

Необходимо безотлагательно принять меры для коренного улучшения работы по энергосбережению, нормированию расхода топливно-энергетических ресурсов на производство работ и коммунальных услуг, внедрению приборов учета расхода и регулирования энергоносителей, обеспечению расчетов населения по установленным приборам, что в конечном итоге приведет к экономии ресурсов и снижению себестоимости жилищно-коммунальных услуг.

Положительным примером успешной реализации энергосберегающих мероприятий является республиканский детский санаторий "Солнышко", который расположен в Слуцком районе, в котором ГП "Белэнергосбережение" и объединение "Белмежколхозздравница" разработали и осуществляют программу по энерго - и ресурсосбережению.

Среди энергосберегающих мероприятий проведена реконструкция системы теплоснабжения, для чего был закуплен и установлен , работающий на древесной щепе и опилках. В котельной заложен теплообменник, установлен бак-аккумулятор, установлена аппаратура автоматики системы теплоснабжения и котельной.

В результате в санатории годовая структура потребления первичного топлива стала выглядеть следующим образом: доля местного топлива составляет 79 %, дизтоплива - 21 %. Удельный расход топлива на отпуск тепла котельной уменьшился с 227 кг у. т. на 1 Гкал (до реконструкции) до 171 кг у. т. на 1 Гкал (после реконструкции). Реконструкция котельной обошлась санаторию в 6,8 млрд р. В итоге проделанные работы позволят экономить 85 ООО т у. т. в год.

Автоматизация теплового пункта, нового учебно-спортивного корпуса позволяет поддерживать комфортную температуру в помещениях при нахождении там людей, снижать температуру воздуха в ночное время при отсутствии персонала согласно заданной программе.

Для подогрева воды в летнее время в санатории установлена гелиоустановка отечественного , позволяющая иметь теплую воду без расхода топлива.

Для экономии электроэнергии в учебных классах нового корпуса санатория установлено энергоэффективное освещение с применением светильников ГП ММЗ им. В. И. Вавилова ("БелОМО", г. Минск), использование которых позволяет снизить потребление электроэнергии в 1,5 раза, что по сравнению с первоначальным проектом(6беспечивает более высокую освещенность учебных мест и классной доски при практически бесшумной работе аппаратуры.

Кроме того, в санатории установлено энергоэффективное наружное освещение, производимое на минском предприятии "Электрет", что не только обеспечивает снижение энергопотребления, но и повышает срок службы светильников.

В новых зданиях санатория установлены стеклопакеты с тройным остеклением производства "Барановичидрев". В старых зданиях внутренние стекла оконных рам заменены на стенлопанеты с двойным остеклением, что позволило в сумме получить тройное остекление.

Збигнев Бжезинский: «Время жизни России - время жизни ее ЖКХ»

Мы живем в эпоху стремительных перемен и усложнений. Меняется уровень жизни, потребности, система ценностей, основные виды ресурсов и действующие механизмы. Значение комфорта среды обитания для развивающейся части мира растет с каждым годом.

В ближайшее время внимание к жилищно-коммунальному хозяйству, качеству и доступности жилищно-коммунальных услуг будет возрастать как с точки зрения снятия ограничений социально-экономического развития муниципальных образований, так и с точки зрения реализации возможностей личности и развития человеческого капитала.

Важность ЖКХ как основной сферы городского хозяйства отчетливо сознают власти на всех уровнях - федеральном, субъектов федерации, муниципальном. Накопившиеся за десятилетия и не решаемые в течение длительного времени проблемы свидетельствуют о системном кризисе в отрасли, которая обходилась без инвестиций и накапливала физический износ до 70% в среднем по отрасли, до 90 и даже почти 100% по ряду отдельных объектов.

В основе эксплуатируемой техники в основном использованы решения середины прошлого века, о моральном износе говорить просто бессмысленно, а уровень энергоэффективности в 2-3 раза ниже среднемирового и в 6-8 раз ниже уровня развитых стран, находящихся в сходных климатических условиях.

Возможности перехода к использованию технологий и техники нового поколения отчетливо осознается, ряд отечественных потребителей имеет возможность и использует их в современной России в индивидуальном порядке, однако для перехода к массовому использованию необходимо реформирование отрасли, проблемы которой стянуты в «гордиев узел» отечественного производства.

Пренебрежение особенностями развития социо-технических систем грозит появлением неолуддизма, когда системы ЖКХ или их части не используются или выводится из эксплуатации, одна часть экономики «пожирает» другую, а система переходит на траекторию самоуничтожения.

В настоящее время разработан ряд стратегических документов, задающих ориентиры, цели задачи стратегий и программ реформирования жилищно-коммунального хозяйства. Документы дают основания и возможность вести активную и целенаправленную работу по реформированию ЖКХ

Значительное количество нормативно-правовых, распорядительных и методических документов свидетельствует, с одной стороны, о серьезности намерений власти, с другой - является подтверждением ситуации системного кризиса, в результате которого накопился ряд проблем, допускающем только комплексное решение.

Значительное количество проблем связано с процессами развития системы. Для регионов, в том числе Москвы, значительное количество проблем транслируется с федерального уровня, многие рождены в условиях коррупции и несформировавшегося правового государства. Тесная взаимосвязь проблем, статус города федерального значения, общие цели требуют совместного рассмотрения этих проблем и совместной работы в рамках соглашения федеральных и городских органов власти.

В качестве основных направлений реформирования на федеральном уровне выделены:

Развитие конкурентных отношений в сфере управления и обслуживания жилищного фонда;

Развитие системы управления имущественным комплексом коммунальной сферы с использованием концессионных соглашений и иных механизмов государственно-частного партнерства;

Завершение перевода льгот и субсидий по оплате жилья и коммунальных услуг в денежную форму, составляющего основу реформы жилищно-коммунального хозяйства;

Развитие системы ресурсо- и энергосбережения.

В качестве основных направлений реформирования в Стратегии Москвы-2025 выделены:

- Улучшение технического состояния жилищного фонда и необходимые объемы его капитального ремонта;

- Динамика стоимости услуг ЖКХ с учетом роста доходов населения и других факторов;

- Повышение условий проживания и коммунального обслуживания на территории города

Москва один из немногих регионов, использовавших для формирования стратегии развития, включая вопросы реформирования и развития ЖКХ, профессиональный потенциал институтов Российской Академии Наук. Москва должна стать ведущим национальным центром разработки и распространения инноваций, научным и образовательным центром мирового значения. В Москве планируется создание международного финансового центра. Эти стратегические цели налагают высокие требования к экологии городской среды, к качеству услуг городского хозяйства, обеспечению бесперебойного их предоставления в любое время суток. Поэтому Стратегия развития ЖКХ рассматривается как одна из важнейших частей Стратегии развития Москвы до 2025 г.

Стратегические цели развития Москвы, концентрация основных фондов ЖКХ, специфика ресурсов, концентрирующих научно-технические кадры страны и финансовые ресурсы и связанные с решением задач федерального уровня, обрекают Москву на роль центра реформирования, роль локомотива инновационного развития технологий и техники для ЖКХ и центра диффузии новейших технологий федерального уровня.

Значительное количество проблем требует формирования системы стратегического управления на федеральном и городском уровне (вертикали стратегического управления), привлечения институтов гражданского общества к процессам общественного контроля.

Необходимо провести актуализацию Стратегии Москвы-2025 с учетом влияния кризиса и посткризисного периода, активизацией реформы и энергосбережения на федеральном уровне, корректировкой целей и показателей повышения качества жизни и эффективности развития социально-экономического комплекса России и ЖКХ в частности.

Значимость и комплексных характер проблем требуют совместных усилий федеральных и городских органов власти, привлечения бизнеса в рамках частно-государственного партнерства и институтов гражданского общества.

Необходимо провести в опережающем порядке ряд дополнительных исследований развития реформ в ЖКХ в рамках направлений:

Формирование СРО управляющих в сфере ЖКХ

Развитие института независимых директоров в корпоративном управлении предприятий ЖКХ

Конкурсы грантов на разработку стратегий и программ энергосбережения, инновационного развития и других вопросов реформирования ЖКХ

НИР по направлению «Энергоэффективное общество»

Формирование социального минимума потребления услуг в сфере ЖКХ

Разработку социальных нормативов потребления

Введение социальной экспертизы законопроектов в дополнение к антикоррупционной экспертизе

ЖКХ в сетевом государстве и развитие прямой демократии в сфере практик систем жизнеобеспечения.

Похожие статьи