Есть ли способ понять, нормальный ты ещё или уже потенциальный клиент психиатра? Тем более что последствия поступков, совершённых в невменяемом состоянии, могут быть очень опасными как для самого больного, так и для окружающих.

От экстрасенса до шизофреника — один шаг

Рассказывает Дмитрий Воедилов, психолог, специалист по нейролингвистическому программированию, автор книг по НЛП:

— Конечно, психические заболевания могут проявляться самыми разными расстройствами и странностями в поведении, но самое главное — это неуправляемые галлюцинации. Что это может быть? Например:

2) Начинаются видения, которые вы тоже не можете контролировать. Это схоже с состоянием человека, наевшегося ядовитых галлюциногенных грибов, которые он может быть по незнанию принял за съедобные.

3) Вас не покидает чувство тревоги, страха. К примеру, человеку кажется, кто скоро наступит конец света, что его кто-то преследует и т. д.

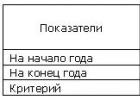

Чем отличается шизофреник от экстрасенса? Экстрасенс входит в изменённое состояние сознания осознанно: вошёл, воспарил над землёй или услышал духов, потом вышел из транса, пришёл в себя… Он чётко проконтролировал, что сеанс закончился, прекратил галлюцинации. То же самое относится и к их клиентам, пришедшим на гипнотический сеанс: после его завершения надо убеждаться, что человек находится здесь и сейчас. Что он не птица или существо с двумя головами, а нормальный человек. Точно так же, когда мы просыпаемся, то понимаем, что было сном, что происходит наяву. Наш разум контролирует это. Так вот, самый главный критерий, помогающий понять, сошёл человек с ума или нет: может ли он своим решением, своей волей прекратить галлюцинации (они могут быть любые — слуховые, вкусовые и прочие, то есть затрагивающие все органы восприятия). Кстати, тот, кто достиг мастерства медитации, может даже управлять своими видениями. Если же эта система вами уже не управляется, надо не стесняться идти к психиатру и как можно быстрее. Неуправляемые галлюцинации — это нарушение биохимии головного мозга. Такому человеку необходим приём определённых препаратов.

Как не слететь с катушек?

— Обращаться к психологу или психотерапевту, если не получается самому «взять себя в руки» в случае жизненных потрясений. Обычно естественным путём сходят с ума от сильных эмоциональных переживаний — неразделённая любовь, смерть близкого человека, слишком сильная радость… Когда человек начинает так или иначе постоянно о чём-то думать, думать, и это переходит в навязчивую идею. Для эмоции не важно, положительная она или отрицательная, самое главное — сила сигнала.

— Принимать решения, делать выводы, а не вести без конца внутренний диалог на одну и ту же тему. Есть такая технология ввести человека в изменённое состояние сознания — «незаконченный транс». Если человек о чём-то думает, то он должен приходить к какому-то определённому выводу — тогда транс заканчивается. Если же он чем-то озабочен и не может понять, где истина, то такой бесконечный внутренний диалог с самим собой на одну и ту же тему может перейти в навязчивую идею, быть тем сигнальчиком, который пошатнёт психическое здоровье.— Не доводить себя до изнеможения и истощения, как физического, так и психического. Наш мозг подобен батарейке, которая работает в разных режимах — бодрствуем ли мы, засыпаем, спим глубоким сном и т. д. Одна из главных причин вхождения в галлюцинации — нехватка у мозга энергии войти в активную фазу бодрствования, и он начинает «плавать» в полусонном состоянии (альфа-колебания), между сном и реальностью. Энергии не хватает, чтобы всё анализировать, осознавать и т. д. Такое может происходить при физических перегрузках, голодании, постоянном недосыпании. Кстати, погружать мозг в альфа-колебания могут различные газы (болотные, химические вещества из растений и др). С такой же опасностью «не проснуться» целиком и погрузиться в галлюцинации сталкиваются дайверы, когда долго находятся на глубине, и мозг испытывает кислородное голодание.

Уже на следующий день после трагедии в Ижевске , где в результате взрыва бытового газа обрушилась часть многоэтажного жилого дома, правоохранительными органами был задержан подозреваемый. По словам самого предполагаемого виновника чрезвычайного происшествия, он слышал некие осуждающие голоса, которые смолкли лишь при звуке поступающего в квартиру газа из открытого шланга, соединяющего трубу и плиту. И хотя гражданин отдавал себе отчет о последствиях такого поступка, следственные органы сомневаются в его психическом здоровье.

Учитывая, что в последнее время специалисты в области медицины серьезно озабочены ростом психических расстройств среди населения, «СП» задалась вопросом — а можно ли каким-то образом понять, что, например, у соседа по подъезду начались подобные проблемы, которые могут привести к опасным для окружающих последствиям? И куда можно обратиться в таком случае, чтобы не допустить беды?

Признаки, по которым можно увидеть, что человек страдает психическим заболеванием, действительно есть, соглашается врач психиатр-психотерапевт столичного ГБУЗ «Психиатрическая больница № 14» Софья Шемякина . Во-первых, это резкое расширение круга знакомых, вплоть до приведения домой людей с улицы. Или, наоборот, резкое ограничение контактов, подозрительность, нелюдимость, вспышки немотивированной агрессии, жестокость, собирательство хлама или выбрасывание нужных вещей из дома. Сюда же можно отнести попытки прислушаться к несуществующим голосам или присмотреться к несуществующим образам, внезапную религиозность или сектантство, отказ от пищи, воды, нежелание выполнять гигиенические процедуры или, наоборот, повышенная чистоплотность, ритуальные действия.

Во-вторых, констатирует эксперт, это беспричинное снижение или повышение настроения. То есть, либо безразличие ко всему, либо резкий интерес к чему-то, длительное пребывание в эйфории. У человека могут проскальзывать суицидальные высказывания в духе «вот если бы меня не стало, вот если бы заснуть и не проснуться». Может проявиться вульгарное поведение или повышенное сексуальное влечение, возникнуть резкая склонность к грубому юмору. Может меняться внешний облик, причем объяснений этим изменениям человек либо не дает, либо они могут быть нелепы по сути.

В-третьих, человек начинает высказывать идеи преследования, ревности, отравления, идеи ущерба. Он может начать говорить о своей связи с великими людьми, может загореться проектированием вечного двигателя, системой устройства мира или чем-то еще, причем деятельность будет носить малопродуктивный характер. Может измениться речь: она будет ускоренная или замедленная, а смысл сказанного может быть непонятен. Встречаются перескакивания с мысли на мысль, повторения одних и тех же слов, выдуманные и вычурные слова в речи. Человек может не узнавать себя в зеркале, принимать чужих людей за знакомых или знакомых за неизвестных ранее. Вероятно появление ощущений изменений формы тела, присутствия насекомых или других существ в органах или под кожей. Бывает, что пациенты с психическими расстройствами посещают специалистов терапевтического, неврологического, хирургического, гинекологического, дерматологического или стоматологического отделений с жалобами на боль, зуд и жжение, но причиной оказывается заболевание психики.

В-четвертых, возникает повышенная сонливость или, наоборот, резкое уменьшение количества сна до 2−3 часов сутки. В-пятых, имеют место нарушения памяти: забывается не только то, что было давно, но и то, что было совсем недавно. Человек может не узнавать родных, путать их с уже умершими родственниками, может теряться во дворе, забывать выключить газ и воду, путаться в квартире.

— Но нельзя ставить знак равенства между наличием душевного недуга и опасностью для общества, — подчеркивает Шемякина. — Это как раз одна из стигм ( в медицине — негативная ассоциация человека с чем-либо позорным — авт. ), в связи с которой люди вынуждены длительно скрывать ото всех свои страдания, в противном случае многие начнут остерегаться контакта с ними.

При наличии признаков, развивает она мысль, стоит обращаться к врачу-психиатру. Если пациент сам желает прийти на прием, то можно обратиться как к государственному врачу в психоневрологический диспансер, так и в частную клинику. Но если страдающий не осознает свой недуг и считает себя здоровым, то, скорее всего, речь пойдет об осмотре в недобровольном порядке, который обычно в частных клиниках не проводят. Такой осмотр осуществляется исключительно по заявлению родственников или других лиц, контактирующих с пациентом. Но, по словам специалиста, есть одна преграда:

— Порой родные или соседи не хотят писать заявление на осмотр страдающего душевным расстройством по разным соображениям. В итоге они оставляют человека без помощи, а себя — в потенциальной опасности. Если же заявление написано, то врач-психиатр рассматривает его, ждет разрешения суда на осмотр, после чего проводит освидетельствование лица и принимает решение о мерах помощи. Если же психотическое состояние развилось прямо на глазах у людей, то им необходимо звонить по телефону «Скорой помощи» и описывать увиденное. Тогда вызов может быть сразу переадресован бригаде неотложной психиатрической помощи.

«СП»: — Может ли современная медицина диагностировать возможные проблемы с психикой в раннем детском возрасте или даже вообще на этапах беременности? Какие меры врачебного воздействия могут применяться в этом случае?

— Психические заболевания не являются генетическими или врожденными, поэтому их невозможно диагностировать в период беременности. В дальнейшем смотрят темпы психического, социального и моторного развития детей. При их нарушении, а также при появлении в поведении ребенка каких-то странностей, замкнутости, ритуалов, жестокого поведения, повторяющихся страхов стоит обратиться к детскому психиатру и неврологу. Они помогут понять, с чем связано изменение в развитии и поведении: с неврологической патологией, реакцией на какие-то события или с психическим заболеванием. Это уже и будет определять тактику дальнейшего лечения и необходимость дополнительных обследований.

«СП»: — Насколько эффективно современная система медицинской помощи может среагировать в этом случае?

— Современная система психиатрической помощи достаточно эффективно реагирует на случаи первичного обращения и возникновения психотических реакций. Это и неотложные бригады, и помещение в стационар. Опять же, все это возможно при наличии у человека состояния, требующего госпитализации, а при необходимости осмотра в недобровольном порядке — при наличии заявления со стороны свидетелей изменившегося состояния у человека и разрешения суда на осмотр. Потому что врач-психиатр — это не Бэтмен, который ночью облетает город, выискивает больных и самолично госпитализирует их на койку в стационар.

«СП»: — Есть ли гарантия, что врачи своевременно обезопасят общество от буйнопомешанного или социально опасного больного? Может ли врач сейчас принять какие-то превентивные меры по изоляции подобного больного от общества или каким-то иным способом обезопасить его?

— Гарантии есть, в соответствии с « Законом о психиатрической помощи ». Пациента осмотрят и назначат комплекс медицинских мероприятий либо при самообращении, либо после заявления со стороны с описанием ситуации и при наличии в состоянии больного признаков, попадающих под пункты «а», «б», «в» статей 4 и 24. Иногда случается ситуация, что пациента осматривают в недобровольном порядке и госпитализируют в стационар в недобровольном порядке согласно статье 29, но судья, который знакомится с врачебной документацией и мнением докторов, решает прекратить госпитализацию больного после беседы с ним, а также с его родными. В таком случае врачи немедленно прекращают госпитализацию и выписывают пациента из стационара.

«СП»: — Насколько эффективно действует имеющаяся на данный момент система лечения психически больных людей?

— Сейчас происходит реструктуризация здравоохранения. В том числе и психиатрии. Сокращено количество коек в стационарах, количество дней пребывания. Весь упор делается на амбулаторную службу, стационары на дому и дневные стационары. К сожалению, врачей не всегда хватает, часто они работают с повышенной нагрузкой. И зарплаты отнюдь не такие высокие, как рапортуют с трибун. Тем не менее случаи первичного обращения и изменение состояния пациента всегда стояли в приоритете у психиатров.

Есть и другая сторона, которая, к сожалению, тоже влияет на состояние наших больных — это экономическая и социальная ситуация, а также психологический комфорт в семье. Родственники наших пациентов подчас не хотят контролировать состояние больных после выписки или следить за приемом лекарств, и контактируют с лечащим врачом не тогда, когда тот зовет их на группу по психообразованию, а когда состояние пациента резко изменилось из-за отсутствия адекватной лекарственной и психологической поддержки. Порой также родные больных алкоголизируются, что тоже не улучшает лечебный и реабилитационный процесс после выписки.

«СП»: — А что, по вашему мнению, можно и нужно поправить в современном законодательстве, чтобы трагедии, подобные ижевской, больше не повторились?

— Трагедии будут повторяться, пока в обществе на психически больных людях будет висеть клеймо опасных или неполноценных. Это значительно сокращает процент обращаемости к психиатру за адекватной помощью, зато увеличивает походы к бабкам-гадалкам, шаманам, колдунам. Трагедии будут происходить, пока родные не начнут разделять ответственность за состояние родственника, находящегося на поддерживающей терапии дома, а не сваливать на доктора в диспансере или стационаре, потому что психическое состояние определяется не только концентрацией лекарственного вещества в крови, но и отсутствием алкоголя, наркотиков, конфликтов дома. В самом законодательстве пункты, касающиеся осмотра, госпитализации и выписки пациентов, прописаны очень четко. Доктора выполняют их, причем часть пунктов требует не просто единоличного решения, а вердикта комиссии из трех врачей-психиатров. И это выполняется неукоснительно. Вот чего нет в «Законе о психопомощи», так это решения вопросов безопасности самого врача, который едет на освидетельствование, осматривает пациента в диспансере или находится с ним в одной палате. Нет кнопок тревоги, нет санитаров, нет отряда полиции, который помог бы в случае агрессии у больного. Практически каждый врач-психиатр на своей шкуре испытал опасность для жизни со стороны возбужденного и агрессивного пациента.

Сейчас со стороны врачей делается все, чтобы уменьшить стигмы психического недуга. Есть современные препараты, программы реабилитации. Это доступно не везде, но это, опять же, связано с финансированием здравоохранения и особенно с финансированием психиатрии, на которую часто выделяются деньги по остаточному принципу. Это же не высокотехнологичная помощь, не нанотехнологии, несмотря на то, что психиатрические препараты и сама реабилитации очень дорогостоящие. Конечно, необходимо расширять амбулаторное звено, организовывать кабинеты психиатрического приема в поликлиниках. Вместе с тем нашим пациентам требуются рабочие места, возможно лечебно-трудовые мастерские. Сейчас они, к сожалению, упразднены, а в свое время помогали нашим пациентам и жить активной жизнью и зарабатывать отнюдь не лишние деньги.

Нам нравятся немного сумасшедшие люди, эксцентричные и готовые на безумства. При этом мы сами жутко боимся сойти с ума. Истинные безумцы нам представляются обязательно неуравновешенными психами, помещенными в специальные учреждения, изолированные от «нормальности». При этом мы прекрасно знаем, что многие гениальные люди, художники, ученые и музыканты всегда были немного не в себе. У каждого из нас есть свои странности и в каждом из нас есть немного безумства. Распознаем бомбу замедленного действия вместе!

1. Боюсь сойти с ума

Ежедневные стрессы не остаются без внимания организма . Мы боимся всего: забытого на плите чайника, невыключенного утюга, срочной сдачи отчета на работе, похода к стоматологу, террористических угроз, стихийных бедствий и пр. Мы расстраиваемся по мелочам и кажется, что еще чуть-чуть и нервы не выдержат, и случится что-то необратимое. Каждодневные порции стресса, как слои в пироге, укладываются в нашей голове, и состояние панического страха становится практически хроническим. От людей, которые длительное время пребывают в таком стрессовом состоянии часто можно услышать «Я боюсь сойти с ума».

Именно так проявляется невроз, он прячется в страхах, иногда глубинных и понятных только нашему подсознанию, и проявляется после череды стрессов. Явление частенько временное и не понаслышке знакомое, наверняка, каждому из нас. Постоянные истерики сменяются приступами панических атак, а иногда в игру вступает психосоматика и тогда становится не до смеха. Бесконечные поиски болезней и походы от врача к врачу действительно могут свести с ума.

Также не менее распространена и боязнь посещения врача - иатрофобия . Смотрите видео!

2. Любовь до сумасшествия

Любовь слепа , поэтому безумию приходится водить ее за руку. И даже независимо от возраста сумасшествие, порой, становится поводырем для влюбленного сердца. Приступы ревности, невозможность выдержать разлуку и слезные ручьи радости просто от взгляда на любимого человека – кто-то скажет, что это проявление настоящих чувств, а кто-то увидит болезненное помешательство на объекте любви. От такого любовного расстройства и случаются всякие печальные истории в стиле «Ромео и Джульетты» или «так не доставайся же ты никому». На долгую жизнь такие болезненные отношения точно не обречены. А вот их создатели и виновники – сами влюбленные – рискуют либо вылечиться, либо окончательно слететь с катушек.

3. Непризнанный гений

Все гениальные люди отчасти сумасшедшие, но не все сумасшедшие - гениальные люди! Бывает так, что человек считает себя не просто исключительно творческим, а настоящим гением. Написал одну банальную и откровенно бездарную книгу или впервые взял в руки краски, размазав их по холсту, возомнил себя новым Сезанном. Когда корона уже надета, а повода для коронации еще и не было – это тревожный признак! «Звездные истории» некоторых непризнанных гениев заставляют не обращать внимание на их творческую деятельность, а привлекать внимание к себе другими способами. Они совершают эпатажные выпады , надевают на себя неудобные маскарадные костюмы и свято верят в свое особенное предназначение. Хорошо, если понимание действительности к ним все-таки возвращается, а шёпот безумия только добавляет идей для творческого воплощения. Но это происходит далеко не всегда, и некоторые так и вынуждены оставаться непонятыми. Хотя, возможно, их время просто не настало. Ведь печально известного Джордано Бруно поняли только лишь спустя 300 лет после того, как... сожгли.

4. Я – плохой

Неудачи на работе, личная жизнь не складывается . В чем же дело? Психологи учат искать проблемы в себе, вот люди и находят их, только не всегда с нужной стороны. Так рождаются легенды с проклятиями и порчами, а сами страдальцы вешают на себя ярлык «неудачника» и «венок безбрачия». Внушение – вещь сильная. А унылый взгляд и бесконечные разговоры о проблемах (которые, кстати, есть абсолютно у всех!) хороших людей не притягивают и жизнь ярче не делают. Если на начальном этапе синдром «я – плохой» еще можно самостоятельно вылечить активной работой над собой, то в затянувшейся форме он может быть очень даже заразительным, провоцировать ленивое унылое существование и настоящий психоз.

5. Трудоголизм и другие зависимости

Мы все прекрасно знаем, что пьянство и зависимость от наркотиков начинается в основном из-за внутренних проблем и невозможности самостоятельно с ними справиться. Все это опасно и требует серьезного медицинского и психологического лечения. «Я не пью и не употребляю наркотики - значит у меня с головой все складно и ладно, нет же зависимости», - думаете вы и снова отправляетесь в субботу на работу. Вы работу свою любите, а значит ничего такого плохого не делаете. А тем временем, психологи уже давно приравнивают трудоголизм к нервно-психическому заболеванию. И по всему миру сейчас просто царствует эта опасная эпидемия. В работу с головой – это так же своеобразный способ убежать от проблем. За таким бешеным рабочим ритмом трудоголика часто поджидает эмоциональное выгорание, снижение половой активности, бессонница и проблемы со здоровьем на благодатной нервной почве.

6. Страсть к перемене мест

Что делают дети, когда хотят высказать протест, когда у них проблемы с родителями или одноклассниками, когда им кажется, что их не понимают и весь мир против них. Они в прямом смысле убегают от проблем. Они убегают из дома. Детский выход из любого положения, если вдруг реальность начинает давить, действует и у взрослых и, если на это не обращать внимание, выливается в настоящее отклонение. . Многие часто меняют работу, кто-то девушек или возлюбленных, а кто-то целые города. Однажды совершив побег от психологической травмы человек может дальше бежать от любой ситуации просто импульсивно, при этом теряя то, что ему дорого и расставаясь с тем, что для него важно.

7. Человек рассеянный с улицы Бассейной

Мало того, что у всех безумцев есть свои чудачества, странные привычки, они к тому же отличаются чрезвычайной забывчивостью и рассеянностью. Как минимум, забывать дни рождения близких и друзей – это в их духе. Психологи в результате долгих и мучительных экспериментов выяснили, что слабая память и неспособность обучаться – являются очень тревожными признаками . Такие нарушения непосредственно связаны с неправильной работой мозга и таким образом посылают сигналы SOS.

И все же каждому из нас иногда так не хватает немножечко безумства... Но все же лучше, когда ваши безумства приносят удовольствия и приятные сюрпризы вашим близким, а для этого всегда оставайтесь в трезвом уме и доброй памяти!

Александр Черницкий

Продолжение темы. Начало в статье « »

На границе между психической «нормой» и психической «не нормой» нет колючей проволоки, пулеметных вышек и бдительных патрулей с собаками. Иными словами, шизофреники – среди нас, повсюду: на улицах и в транспорте, на рабочих местах и в учебных аудиториях, в клубах и на пляжах.

Распознать болезнь с упреждением бывает жизненно важно – вспомните хотя бы парня, женившегося на сумасшедшей, которая потом избивала их крошечного сына, отчего тот стал аутистом! Незнание предопределило страшный путь ребенка и покорежило судьбы взрослых. Поэтому приведем психологические маркеры, которыми помечена «не норма»: благодаря этим восьми указателям вы обнаружите отклонения на ранних стадиях .

Чувство собственной важности

Во-первых, шизофренику свойственно не говорить, а бурчать, словно огрызаясь. Почему? Мир отказывается поверить в величие больного, и тот ведет с этим миром перманентную войну.

Во-вторых, «шиз» не способен весело, искренне рассмеяться: у него отсутствует чувство юмора. Как-никак, наличие этого чувства требует значительных интеллектуальных ресурсов. Зато сумасшедший деланно хохочет невпопад: смех без причины – точный признак дурачины. Подобно животному, «шизик» не понимает иронии и шуток, и вести себя с ним нужно осторожно. Обида охватывает его молниеносно, а обиженный безумец крайне опасен.

В-третьих, шизофреник с легкостью принимает простые объяснения, ибо сложных он уразуметь не в состоянии. Так, ему очень близка теория всемирного заговора – не имеет значения, какого именно. Например, беды России больной склонен объяснять происками неких жидомасонов или ЦРУ. Восточная мудрость гласит: бойтесь тех, кто для сложных проблем предлагает простые решения.

В-четвертых, «шиз» верит в существование сверхъестественных сил, которым он, «выдающийся», небезразличен. Такому человеку невозможно втолковать, что окружающий мир к нам равнодушен.

Отсюда вытекает пятый указатель «не нормы»: шизофреники подвержены мании преследования. Поскольку обычно невозможно доказать, что за человеком гонятся какие-то люди, больной убеждает себя, что его преследует, скажем, «злая энергия».

В-шестых, больные шизофренией женщины легко доступны, так как мужское внимание бальзамом проливается на воспаленное чувство собственной важности. А из-за отсутствия чувства юмора они все понимают буквально, поэтому не умеют ломаться, кокетничать, жеманничать, капризничать. Отдаваясь, шизофреничка горделиво ждет, пока мужчина удовлетворится: лежит (стоит) и механически принимает самца – словно кукла.

Седьмой признак вытекает из самовлюбленности шизофреника. Он абсолютно не интересуется другими людьми. Словно ребенок, он ждет от окружающих, чтобы его расспрашивали, чтобы им восхищались. А уж свои умения он готов продемонстрировать в любом месте и в любое время. Один 60-летний тип принес в редакцию, с которой сотрудничал автор этих строк, бездарное стихотворение. Кто-то из журналистов попытался мягко отделаться: дескать, рассмотрим ваш текст попозже. Но посетитель выхватил из-за спины гитару:

– Я вам сейчас это спою! Вы сразу все поймете!

И грянул по струнам. Ничего не читающие и не изучающие пустомели замыкают либидо на самих себя. Непрерывные мысли ничтожества о собственном величии порождают манию: «Я – Пушкин!», «Я – Моцарт!», «Я – Сталин!» Поэтому среди ненормальных издавна множество наполеонов, чингисханов и прочих жалких пародий.

Когда реальность со всеми ее противоречиями идеалу назойливо напоминает о себе, у больного от раздражения случается истерика или буйный припадок.

Пара рюмок для шизофреника

Как-то знакомый литератор пришел ко мне в гости – вместе с 40-летней миловидной женщиной. Предварительно литератор предупредил по телефону, что дама ему нравится, но он ее не вполне понимает: требовалась консультация.

Спрашиваю у гостьи:

– Чем занимаетесь, как поживаете?

Нервно сцепив пальцы рук, она отрывисто произносит:

– Плохо. Нас с дочерью преследуют с тех пор, как мы переехали сюда из Петербурга.

– Кто же вас преследует?

– В школе мою дочь преследуют и учителя, и другие. Все!

Начиная кое о чем догадываться, задаю вопрос, который многое может разъяснить:

– Сколько же лет вашей дочери?

– Двадцать, – нехотя выдавливает женщина.

– То есть она давно окончила школу, в которой ее преследовали?

– Да, – говорит гостья еще менее охотно.

С трудом удается выяснить, что ее дочь поселилась с драг-дилером и сама то ли наркоманка, то ли проститутка.

– Ну, а как вам живется теперь, когда никто вас больше не преследует?

Мой знакомый, убежденный демократ и собственный корреспондент радио «Свобода», от такой заявки чуть со стула не упал. Я поинтересовался, есть ли евреи у женщины на работе или среди соседей. Представьте себе, у нее не нашлось ни одного знакомого еврея.

Затем она пожаловалась, что вся напряжена, что отовсюду льется дурная энергия и у нее нет сил защищаться.

Чтобы до конца продемонстрировать знакомому, в кого он почти влюбился, я предложил... выпить водки. Но при этом объявил, что сам в такое раннее время пить не стану. Естественно, литератор тоже отказался.

Зато гостья опустила глаза:

– Вообще-то я не пью. Ну если только рюмочку...

Как вам это нравится? Женщина готова пить в компании двух непьющих мужчин. Она совершенно не видит себя глазами посторонних, со стороны. Я поднялся, знакомый последовал моему примеру, и гостье пришлось пройти в прихожую. На прощание я произнес несколько ободряющих фраз о том, что мир не за нас, но и не против. Даже припомнил мотто Эйнштейна: «Господь изощрен, но не злонамерен» . Мертвому припарки!

Вечером знакомый позвонил и дико извинялся, что не распознал «чеканутую».

– Если бы мы распили бутылочку, она бы отдалась нам обоим, – поведал я. – Шизофреничке доставил бы удовольствие не сам секс, у нее наверняка аноргазмия. Она бы «тащилась» от того, что ей уделяют внимание сразу двое мужчин. Ее чувство собственной важности так и рвется наружу, так и кричит: погладьте меня, похвалите, ведь я такая хорошая.

Переварив услышанное, знакомый вдруг спросил:

– Слушай, а как спиртное подействовало бы на... э-э... больную? Она бы не превратилась в буйнопомешанную?

– Общеизвестно, что алкоголь ухудшает краткосрочную память: если выпить достаточно много, часть событий вообще не запоминаются. Думаю, водка заставляет диссоциирующее сознание забыть о своей фантастической, выдуманной части.

Когда муж превращается в собаку

Выпивший «шизик», как ни странно это звучит, становится ближе к норме, нежели «шизик» трезвый. Но чтобы использовать данное наше предположение в лечении, необходимы дополнительные исследования.

Основная причина смерти шизофреников – самоубийства. Поначалу больной не ощущает своих противоречий и соответственно не воспринимает свое поведение странным. Поэтому шизофреники очень одиноки даже в сумасшедшем доме: каждый живет в своем индивидуально пригрезившемся мире.

В конце концов больной убеждается в незыблемости реальности, в принципиальной ее неспособности функционировать по законам иллюзии. Если сартровское «Ад – это другие» является гиперболой , то на последней стадии шизофрении ад буквально врывается в жизнь, делая ее нестерпимой. Больной топится, прыгает из окна, бросается под колеса.

В подмосковном поселке, где живет мой друг-журналист (не с либеральной «Свободы», а, напротив, из очень консервативного издания), в глаза бросилась женщина лет около тридцати. Симпатичная, высокая, худая – вполне могла быть моделью. Но сутулится, ходит «на полусогнутых», застывший взгляд устремлен вперед, каштановые волосы свалялись патлами. И наряд под стать: синие спортивные штаны с зеленой кофтой (или с красно-белой курткой – в зависимости от сезона).

– Похоже, девушка не в себе, – сказал я другу. – Кто она?

– А, Женя? Преподает рисование в детской школе искусств. Три дня в неделю.

– Не замужем и бездетная?

– По-моему, да, – равнодушно кивнул друг. – Но чем она тебя заинтересовала?

– Психикой. С кем она живет, неужели одна?

Историю Жениной семьи знал весь поселок. Жили-были в блочной пятиэтажке супруги с сыном и дочерью. По мере взросления детей жена все сильнее помыкала мужем – щуплым и туповатым человечком. «Ничтожество», «полудурок», «мразь» – не самые крепкие ругательства из тех, какие он выслушивал в свой адрес. Не встречая отпора, жена дошла до края – выставила благоверного вон из квартиры. Между тем начиналась осень.

Что делать? Пришел подкаблучник на окраину поселка и начал строить дом. Первым делом сколотил веранду, подложив на землю кирпичи. Натаскал туда тряпья, протянул от ближайшего столба электричество, и потянулась собачья жизнь. В будни изгнанник ездил на работу в Москву, в выходные заливал фундамент, тесал бревна. Зимой тепла от старого рефлектора хватало лишь на то, чтобы поддерживать на веранде нулевую температуру. Выпив водки, бедолага ложился спать в завязанной ушанке и телогрейке, да под старым тюфяком.

Через год двухкомнатная хибара была готова; подкаблучник даже обнес ее штакетником, прирезав себе десять соток (что даже приветствовалось властями при тотальном дефиците продуктов в позднем СССР).

И тут вновь на авансцене появилась супруга.

Милые ссорятся, да не тешатся

Страна погружалась в пучину гиперинфляции – на дворе стоял 1992-й. Для подпитки семейного бюджета дама решила сдать квартиру приезжим, а самой вместе с детьми перебраться в хибару. Подкаблучник получил приказ надстроить второй этаж с отдельным входом и врезать в изгороди вторую калитку.

Ну что поделаешь, если от страха перед женщиной начинается медвежья болезнь? Бедолага принялся реализовывать ее замыслы – как умел. Его дочь, а это и была Женя, тем временем прилежно ходила в художественное училище. Сын учился в университете на переводчика. А чем занималась жена? Вы не поверите: искала в газетах брачные объявления от граждан... Франции.

И охмурила-таки больная «на голову» русская женщина одного небедного француза! И получила визу, и уехала в Париж, ибо в 1990-х спрос на все русское в Западной Европе был невероятно высок. Вот когда подкаблучник понял, что такое счастье. Так и говорил всем: «Война кончилась».

Однако бурный роман в Париже не менее бурно катился к финалу: более двух лет вздорную 50-летнюю тетку француз вынести не смог. Для законного супруга ее неожиданное возвращение было визитом старослужащих («дедов») в казарму новобранцев («салаг»). За рубежом характер жены лучше не стал – отнюдь. Война вспыхнула с новой силой. В начале «боевых действий» подкаблучник, которому аккурат стукнуло 60 лет, получил указание разгородить весь участок надвое мелкой стальной сеткой – прямо через малинник.

Обретя таким образом «экстерриториальность», супруга наняла шабашников, которые лихо срубили на ее половине двухэтажный сарайчик, издали похожий на баню, но таковой не являвшийся. То несомненно было жилье. Для кого? Увы, сие так и осталось загадкой – вскоре супруга исчезла. Обыскав весь дом, дети нашли мать в погребе: она висела в петле. Война окончилась навсегда.

Сын, едва получив диплом, уехал в Швецию, а оттуда перебрался в Канаду. Женя живет на втором этаже вместе с отцом. Благодаря отдельному входу первый этаж оказалось удобно сдавать приезжим; сдали недорого и похожий на баню сарайчик. Это позволило вдовому пенсионеру уволиться с работы. Целыми днями он ковыряется теперь по хозяйству, а вечерами выходит на недостроенную плоскую крышу веранды и из-под ладони глядит на дорогу от железнодорожной станции: высматривает своих возвращающихся из столицы жильцов. Словно с капитанского мостика, отвечает на их приветствия, важно шевеля усами. Жизнь удалась – ох и не зря покойная ведьма вынудила затеять эту стройку!

– Шизофрения у супруги прогрессировала по классической схеме, – констатировал я, ознакомившись с поселковым эпосом. – Точно как у Пушкина: «пуще прежнего старуха вздурилась». Вздурилась – сошла с ума. Как она выглядела-то – покойная?

– Стройная, гораздо моложе своих лет, – припомнил мой журналист. – В общем, красавица!

То, что женщина чертовски хороша собой, заметно и по ее дочери Жене. Собственно, на этой-то почве мамаша и свихнулась – тоже вполне классически.

Искушение красотой

Представляете, какое искушение подстерегает девочку, в которую влюблены все мальчишки в классе? Всеобщее поклонение делает девочку излишне самоуверенной – ей кажется, будто весь мир лежит у ее ног. Она принимает решения быстро, бездумно, к учебе относится без интереса. Зачем напрягаться, если она и так победительница?

Красавица получает максимальное число мужских предложений. Казалось бы, ей легче сделать верный выбор, чем невзрачной «мышке». Однако бывшая королева класса не разбирается в людях и элементарно не приучена думать – зачем, если она и так хороша ? Вот и наша героиня вышла за тряпку, чтобы в итоге постепенно сойти с ума.

Внешностью бог не обделил, мозги можно не утруждать, мужик веревки позволяет из себя вить, и уж мания величия тут как тут: «Я достойна лучшей жизни, к черту Подмосковье с этим ублюдком, уеду в Париж». И ведь покатила – шизофреники упрямы! Жаль, за сыном понаблюдать нельзя...

– Зачем он тебе?

– Хотел бы узнать, в какой степени он нормален. У Жени-то мозги точно набекрень – вся в мать, разве ты не видишь?

Удивительно, насколько бесчувственны люди к сумасшествию, которое выдает себя ярчайшими деталями, буквально кричит о себе.

– Как-то прежде не задумывался, – промямлил журналист. – Да, наверное, унаследовала...

Выдающиеся достижения генетики на протяжении XX века (генная инженерия, биотехнологии) обернулись гипертрофированным завышением роли наследственных факторов относительно воспитания. Например, выражение «природа отдыхает на детях» принято трактовать как ухудшение генотипа отпрысков по сравнению с их знаменитыми родителями. Но в реальности такие дети слабо мотивированы к успеху, поскольку живут в изобилии и пользуются родительскими связями.

Подобно обыденному сознанию, наука также склонна бездоказательно объяснять генетическими факторами всевозможные феномены – рак, половую ориентацию, шизофрению и прочее. Недаром один популярный бизнес-тренер остроумно заметил, что «не существует таких генетических заложенных качеств, которые помогут перейти с позиции узкого специалиста на позицию менеджера, директора» .

– Загадочные «гены скудоумия» здесь ни при чем, – продолжил я. – Куда продуктивнее взять на прицел порочные методы воспитания: «шиза» с большой вероятностью вырастит «шизу» . Наверняка мамаша восхищалась Жениной красотой, но не настораживалась оттого, что дочь ничего не читала: сама была хороша собой и питала отвращение к чтению.

Мой друг-журналист не выдержал:

– Господи, с чего ты взял, что Женя не читает? Ты же видел ее мельком пару раз, словом с ней не перемолвился. И потом, если чтение служит столь важным индикатором шизофрении, что ты скажешь о дописьменной эпохе или о неграмотных людях, которых на Земле и сегодня миллионы? По твоей теории все они должны сойти с ума!

– У неграмотных совсем другие индикаторы, мой друг. Их задача выжить, не издохнуть голодной смертью. Неграмотный бездельник сходит с ума от нежелания заботиться о пропитании... А вот художественное училище – наверняка мамашина идея, кирпичик в мании величия: ах, у меня дочь художница!

– Ах, у меня сын – переводчик! – подхватил журналист. – Черт его знает, может, ты и прав...

– Пожалуй, стезю для юноши также подобрала сумасшедшая. Допустим, воспаленная мечта о «благословенном» Западе породила желание вырастить из сына личного толмача. Ты спросишь: не слишком ли сложная схема для уже распадавшегося в то время сознания мамаши? Нет, дружище: «шизики» изобретательны и настойчивы.

Несомненно, сын столь ничтожного подкаблучника и столь деспотичной «столбовой дворянки» сформировался гомосексуалистом . Однако он не собирался повторять ошибку отца – тоже «голубого» (так называемого скрытого, тайного), который сызмальства мучительно и дурно играл роль женолюба.

Социально значимый дурак

Стремление явить миру истинную нацеленность своего либидо, жить в ладу со своим «Я» обернулось прилежанием в изучении языков. Юноша рвался на Запад – в гомосексуальный рай, где общество не требует от мужчины непременной женитьбы. К тому же вдали от Родины ничто не напоминает об отвратительном детстве с материнской поркой да руганью.

В Монреале 40-летний сынуля шизофренички снимает квартиру вместе с геем из Китая. Ни о чем не подозревающий папаша с гордым видом показывает «фотку» всему поселку: сын обнимается с желтокожим другом у кромки моря.

«Во экзотика, – вздыхают наивные селяне Подмосковья. – Заграница, блин!»

Набросаем наиболее реальный сценарий для Жени. Скудоумие в сочетании с тотальной опекой делает ее недееспособной. К примеру, родитель не раз предлагал дочери научиться заполнять квитанции для оплаты коммунальных услуг, но та всякий раз отмахивалась, – мой журналист был свидетелем подобной сцены в местном отделении Сбербанка.

Патологическую Женину лень выдают даже шевелюра с походкой – палец о палец не хочет ударить девушка, чтобы достойно выглядеть. Неохота расчесаться, неохота держать прямо спину. Поселку известна и такая подробность: после стирки Женя ничего не утюжит – ни белье, ни верхнюю одежду. А зачем? Носить-то можно...

Когда-нибудь экс-подкаблучник умрет, и острое нежелание заботиться о себе ускорит развитие болезни. Скорее всего, найдется среди постояльцев хитрец, который очарует Женю и женится на ней. А затем станет относиться к владелице жилплощади так, как того заслуживает умственно неполноценная: скорее всего, попытается упрятать Женю в «дурку». Внезапное испарение добрачных восторгов в адрес собственной персоны обернется для «жидкой» психики молодой жены катастрофой. А ведь Женя и без того не раз примеряла к себе конец своей матери.

Кстати, развенчаем еще один миф. Считается, что у алкоголиков дурная наследственность: их дети также часто спиваются. Однако гена, ответственного за пристрастие к спиртному, не существует. Беда детей сильно пьющих родителей не в генотипе, а в том, что в семье культ спиртного и ребенок с малолетства знает его вкус. Аналогичным образом дети сутулых родителей имеют перед глазами пример, благодаря которому сутулятся чаще тех сверстников, у чьих родителей нормальная осанка.

А вот еще один признак «шизы», восьмой, с которого, возможно, следовало начать. Слабая память, непомерные амбиции и необучаемость (глупость) делают шизофреника непригодным к серьезной трудовой деятельности, но одновременно вынуждают его подражать деловитости очень занятых людей. Больной свято верит, что куда-то спешит, где-то его ждут.

Однажды, отходя от платежного терминала, ваш покорный слуга едва не столкнулся с молодым мужчиной, который несся занять освобожденное мною место. Он с огромной скоростью несколько десятков раз потыкал кнопки терминала, после чего ринулся прочь с таким видом, будто только что провел важнейшие транзакции. Классический пример расщепленного сознания: дурак изображал социально значимую личность.

Наличие у индивида почти всех описанных признаков позволяет практически безошибочно поставить диагноз. Но не спешите делать вывод лишь по двум–трем из них: единичные признаки сумасшествия встречаются почти у всех. «Не норму» выдает лишь сравнительно полная их совокупность.

Продолжение следует

Примечания

Александр Черницкий. Между психологией и психиатрией // Портал сайт. – 10 мая 2011.

Черницкий А.М. Легкая психология. – М.: Гелеос, 2008. – Сс. 373–389.

Jean-Paul Sartre. L"existentialisme athйe.L"enfer, c"est les autres // Extrait du CD “Huis clos” et de “L"Existentialisme est un humanisme”. – 1964 et 1970.

Словарь крылатых слов и выражений // Словари и энциклопедии на Академике.

Черницкий А.М. Указ. соч. – С. 334.

Михаил Кларин. Корпоративный тренинг: от А до Я. 2‐е изд. – М.: Дело, 2002. – С. 54.

Александр Черницкий. Битва с дураками // Наша власть: дела и лица. – 2007. – №11.

глубокое умственное расстройство. Термин «безумие», под который в прошлом веке подводили все умственные расстройства, является слишком общим и сейчас редко используется в психиатрии, разве что в составе некоторых специальных выражений. В прошлом безумные считались какими-то особенными существами. Затем было замечено, что в действительности каждый индивид несет в себе свою «теневую» сторону - импульсы и желания, вытесненные, укрощенные или направленные общественной жизнью в нужное русло. Человек в гневе на несколько мгновений превращается в безумного. Безумие возникает скорее в результате неуравновешенности между различными составляющими личности, между различными аспектами жизни.

Преимущественно оно имеет социальное значение и указывает на социально неприспособленное поведение: так, психологически безумный человек (например, эпилептик) может найти социально пригодную для него должность (в Индии он может стать шаманом, т.е. вдохновленным свыше жрецом). Общее понятие «безумие» указывает на потерю чувства ответственности или чувства реальности (психастения). Сегодня на смену этому термину пришли термины невроз (ухудшение отношений с другим) и психоз (разрыв отношений с другим). Сегодня безумный не изолирован от общества и не оставлен наедине со своей участью. Врачи пытаются его лечить с помощью впрыскивания химически активных веществ; но в действительности только психоанализ (психопатология) позволяет установить точные диагнозы и останавливать прогрессирование заболевания в тот момент, когда оно еще излечимо.

Отличное определение

Неполное определение ↓

БЕЗУМИЕ

Франц. FOLIE, DERAISON. Кардинальное понятие в системе мышления и доказательств М. Фуко. Согласно Фуко, именно отношением к безумию проверяется смысл человеческого существования, уровень его цивилизованности, способность человека к самопознанию и пониманию своего места в культуре. Иначе говоря, отношение человека к «безумцу» вне и внутри себя служит для Фуко показателем, мерой человеческой гуманности и уровнем его зрелости. И в этом плане вся история человечества выглядит у него как история безумия.

Как теоретика Фуко всегда интересовало то, что исключает разум: безумие, случайность, феномен исторической непоследовательности - прерывности, дисконтинуитета - все то, что, по его определению, выявляет «инаковость», «другость» в человеке и его истории. Как все философы-постструктуралисты, он видел в литературе наиболее яркое и последовательное проявление этой «инаковости», которой по своей природе лишены тексты философского и юридического характера. Разумеется, особое внимание он уделял литературе, «нарушающей» («подрывающей») узаконенные формы дискурса своим «маркированным» от них отличием, т. е. ту литературную традицию, которая была представлена для него именами де Сада, Нерваля, Арто и, естественно, Ницше.

С точки зрения Фуко «нормальный человек» - такой же продукт развития общества, конечный результат его «научных представлений» и соответствующих этим представлениям юридически оформленных законов, что и «человек безумный»: «Психопатология XIX в. (а вероятно, даже и наша) верила, что она принимает меры и самоопределяется, беря в качестве точки отсчета свое отношение к homo natura, или к нормальному человеку. Фактически же этот нормальный человек является спекулятивным конструктом; если этот человек и должен быть помещен, то не в естественном пространстве, а внутри системы, отождествляющей socius с субъектом закона» (Foucault:1972a, с. 162).

Иными словами, грань между нормальным и сумасшедшим, утверждает Фуко, исторически подвижна и зависит от стереотипных представлений. Более того, в безумии он видит проблеск «истины», недоступной разуму, и не устает повторять: мы - «нормальные люди» - должны примириться с тем фактором, что «человек и безумный связаны в современном мире, возможно, даже прочнее, чем в ярких зооморфных метаморфозах, некогда иллюстрированных горящими мельницами Босха: человек и безумный объединены связью неуловимой и взаимной истины; они говорят друг другу эту истину о своей сущности, которая исчезает, когда один говорит о ней другому» (там же, с. 633). Пред лицом рационализма, считает ученый, «реальность неразумия» представляет собой «элемент, внутри которого мир восходит к своей собственной истине, сферу, где разум получает для себя ответ» (там же, с. 175).

В связи с подобной постановкой вопроса сама проблема безумия как расстройство психики, как «душевная болезнь» представляется Фуко проблемой развития культурного сознания, историческим результатом формирования представлений о «душе» человека, представлений, которые в разное время были неодинаковы и существенно видоизменялись в течение рассматриваемого им периода с конца Средневековья до наших дней.

Подобная высокая оценка безумия-сумасшествия несомненно связана с влиянием неофрейдистских установок, преимущественно в той форме экзистенциально окрашенных представлений, которую они приняли во Франции, оказав воздействие практически на весь спектр гуманитарных наук в самом широком смысле этого понятия. Для Фуко проблема безумия связана в первую очередь не с природными изъянами функции мозга, не с нарушением генетического кода, а с психическим расстройством, вызванным трудностями приспособления человека к внешним обстоятельствам (т. е. с проблемой социализации личности). Для него - это патологическая форма действия защитного механизма против экзистенциального «беспокойства». Если для «нормального» человека конфликтная ситуация создает «опыт двусмысленности», то для «патологического» индивида она превращается в неразрешимое противоречие, порождающее «внутренний опыт невыносимой амбивалентности»: «"беспокойство" - это аффективное изменение внутреннего противоречия. Это тотальная дезорганизация аффективной жизни, основное выражение амбивалентности, форма, в которой эта амбивалентность реализуется» (Foucault:1976, с. 40).

Но поскольку психическая болезнь является человеку в виде «экзистенциальной необходимости» (там же, с. 42), то и эта «экзистенциальная реальность» патологического болезненного мира оказывается столь же недоступной исторически-психологическому исследованию и отторгает от себя все привычные объяснения, институализированные в понятийном аппарате традиционной системы доказательств легитимированных научных дисциплин: «Патологический мир не объясняется законами исторической причинности (я имею в виду, естественно, психологическую историю), но сама историческая каузальность возможна только потому, что существует этот мир: именно этот мир изготовляет связующие звенья между причиной и следствием, предшествующим и будущим» (там же. с. 55).

Поэтому корни психической патологии, по Фуко, следует искать «не в какой-либо «метапатологии», а в определенных, исторически сложившихся отношениях к человеку безумия и человеку истины (там же, с. 2). Следует учесть, что «человек истины», или «человек разума», по Фуко, - это тот, для которого безумие может быть легко «узнаваемо», «обозначено» (т. е. определено по исторически сложившимся и принятым в каждую конкретную эпоху приметам, воспринимаемым как «неоспоримая данность»), но отнюдь не «познано». Последнее, вполне естественно, является прерогативой лишь нашей современности - времени «фукольдианского анализа». Проблема здесь заключается в том, что для Фуко безумие в принципе неопределимо в терминах дискурсивного языка, языка традиционной науки; потому, как он сам заявляет, одной из его целей было показать, что «ментальная патология требует методов анализа, совершенно отличных от методов органической патологии, что только благодаря ухищрению языка одно и то же значение было отнесено к «болезни тела» и «болезни ума» (там же. с. 10). Саруп заметил по этому поводу:

«Согласно Фуко, безумие никогда нельзя постичь, оно не исчерпывается теми понятиями, которыми мы обычно его описываем. В его работе «История безумия» содержится идея, восходящая к Ницше, что в безумии есть нечто, выходящее за пределы научных категорий; но связывая свободу с безумием, он, по моему, романтизирует безумие. Для Фуко быть свободным значит не быть рациональным и сознательным» (Sarup:1988, с. 69). Иными словами, перед нами все та же попытка объяснения мира и человека в нем через иррациональное человеческой психики, еще более долженствующая подчеркнуть недейственность традиционных, «плоско-эволюционистских» теорий, восходящих к позитивистским представлениям.

Проблематика взаимоотношения общества с «безумцем» («наше общество не желает узнавать себя в больном индивиде, которого оно отвергает или запирает; по мере того, как оно диагнозирует болезнь, оно исключает из себя пациента») (Foucault:1972a, с. 63) позволила Фуко впоследствии сформулировать концепцию «дисциплинарной власти» как орудия формирования человеческой субъективности.

Фуко отмечает, что к концу Средневековья в Западной Европе исчезла проказа, рассматривавшаяся как наказание человеку за его грехи, и в образовавшемся вакууме системы моральных суждений ее место заняло безумие. В эпоху Возрождения сумасшедшие вели как правило бродячий образ жизни и не были обременены особыми запретами, хотя их изгоняли из городов, но на сельскую местность эти ограничения не распространялись. По представлениям той эпохи «подобное излечивалось себе подобным», и поскольку безумие, вода и море считались проявлением одной и той же стихии изменчивости и непостоянства, то в качестве средства лечения предлагалось «путешествие по воде». И «корабли дураков» бороздили воды Европы, будоража воображение Брейгеля, Босха и Дюрера, Бранта и Эразма проблемой «безумного сознания», путающего реальность с воображаемым. Это было связано также и с тем, что начиная с XVII в., когда стало складываться представление о государстве как защитнике и хранителе всеобщего благосостояния, безумие, как и бедность, трудовая незанятость и нетрудоспособность больных и престарелых превратились в социальную проблему, за решение которой государство несло ответственность.

Через сто лет картина изменилась самым решительным образом - место «корабля безумия» занял «дом умалишенных»: с 1659 г. начался период, как его назвал Фуко, «великого заключения» - сумасшедшие были социально сегрегированы и «территориально изолированы» из пространства обитания «нормальных людей», психически ненормальные стали регулярно исключаться из общества и общественной жизни. Фуко связывает это с тем, что во второй половине XVII в. начала проявляться «социальная чувствительность», общая для всей европейской культуры: «Восприимчивость к бедности и ощущение долга помочь ей, новые формы реакции на проблемы незанятости и праздности, новая этика труда» (там же, с. 46).

В результате по всей Европы возникли «дома призрения», или, как их еще называли, «исправительные дома», где без всякого разбора помещались нищие, бродяги, больные, безработные, преступники и сумасшедшие. Это «великое заключение», по Фуко, было широкомасштабным полицейским мероприятием, задачей которого было искоренить нищенство и праздность как источник социального беспорядка: «Безработный человек уже больше не прогонялся или наказывался; он брался на попечение за счет нации и ценой своей индивидуальной свободы. Между ним и обществом установилась система имплицитных обязательств: он имел право быть накормленным, но должен был принять условия физического и морального ограничения своей свободы тюремным заключением» (там же. с. 48). В соответствии с новыми представлениями, когда главным грехом считались не гордость и высокомерие, а лень и безделье, заключенные должны были работать, так как труд стал рассматриваться как основное средство нравственного исправления.

К концу XVIII в. «дома заключения» доказали свою неэффективность как в отношении сумасшедших, так и безработных; первых не знали, куда помещать - в тюрьму, больницу или оставлять под призором семьи; что касается вторых, то создание работных домов только увеличивало количество безработных. Таким образом, замечает Фуко, дома заключения, возникнув в качестве меры социальной предосторожности в период зарождения индустриализации, полностью исчезли в начале XIX столетия.

Очередная смена представлений о природе безумия привела к «рождению клиники», к кардинальной реформе лечебных заведений, когда больные и сумасшедшие были разделены и появились собственно психиатрические больницы - asiles d&alienes. Они так первоначально и назывались: «приют», «убежище» и их возникновение связано с именами Пинеля во Франции и Тьюка в Англии. Хотя традиционно им приписывалось «освобождение» психически больных и отмена практики «насильственного принуждения», Фуко стремится доказать, что фактически все обстояло совершенно иначе. Тот же Сэмуэл Тьюк, выступая за частичную отмену физического наказания и принуждения по отношению к умалишенным, вместо них пытался создать строгую систему самоограничения; тем самым он «заменил свободный террор безумия на мучительные страдания ответственности... Больничное заведение уже больше не наказывало безумного за его вину, это правда, но оно делало больше: оно организовало эту вину» (там же, с. 247). Труд в «Убежище» Тьюка рассматривался как моральный долг, как подчинение порядку. Место грубого физического подавления пациента заняли надзор и «авторитарный суд» администрации, больных стали воспитывать тщательно разработанной системой поощрения и наказания, как детей. В результате душевнобольные «оказывались в положении несовершеннолетних, и в течение длительного времени разум представал для них в виде Отца» (там же. с. 254).

Возникновение психических больниц (в книге «Рождение клиники», 1963) (Foucault:1978b), пенитенциарной системы (в работе «Надзор и наказание», 1975) (Foucault:1975) рассматриваются Фуко как проявление общего процесса модернизации общества, связанной со становлением субъективности как формы современного сознания человека западной цивилизации. При этом ученый неразрывно связывает возникновение современной субъективности и становление современного государства, видя в них единый механизм социального формирования и индивидуализации (т. е. понимает индивидуализацию сознания как его социализацию), как постепенный процесс, в ходе которого внешнее насилие было интериоризировано, сменилось состоянием «психического контроля» и самоконтроля общества.

В определенном смысле обостренное внимание Фуко к проблеме безумия не является исключительной чертой лишь только его мышления - это скорее общее место всего современного западного «философствования о человеке», хотя и получившее особое распространение в рамках постструктуралистских теоретических представлений. Практически для всех постструктуралистов было важно понятие «Другого» в человеке, или его собственной по отношению к себе «инаковости» - того не раскрытого в себе «другого», «присутствие» которого в человеке, в его бессознательном, и делает человека нетождественным самому себе. Тайный, бессознательный характер этого «другого» ставит его на грань или, чаще всего, за пределы «нормы» - психической, социальной, нравственной, и тем самым дает основания рассматривать его как «безумного», как «сумасшедшего».

В любом случае, при общей «теоретической подозрительности» по отношению к «норме», официально закрепленной в обществе либо государственными законами, либо неофициальными «правилами нравственности», санкционируемые безумием «отклонения» от «нормы» часто воспринимаются как «гарант» свободы человека от его «детерминизации» господствующими структурами властных отношений. Так, Лакан утверждал, что бытие человека невозможно понять без его соотнесения с безумием, как и не может быть человека без элемента безумия внутри себя.

Еще дальше тему «неизбежности безумия» развили Делез и Гваттари с их дифирамбами в честь «шизофрении» и «шизофреника», «привилегированное» положение которого якобы обеспечивает ему доступ к «фрагментарным истинам». У Делеза и Гваттари «желающая машина» (желание) по сути дела символизирует свободного индивида - «шизо», который как «деконструированный субъект», «порождает себя как свободного человека, лишенного ответственности, одинокого и радостного, способного, наконец, сказать и сделать нечто просто от своего имени, не спрашивая на то разрешения: это желание, не испытывающее ни в чем нужды, поток, преодолевающий барьеры и коды, имя, не обозначающее больше какое-либо «это». Он просто перестал бояться сойти с ума» (Deleuze, Guattari: 1972, с. 131). Если спроецировать эти рассуждения на ту конкретно-историческую ситуацию, когда они писались - рубеж 60-х-70-х гг., - то их вряд ли можно понимать иначе, как теоретическое оправдание анархического характера студенческих волнений данного времени.

Отличное определение

Неполное определение ↓

Похожие статьи