РАЗВЕДКА НЕФТЯНЫХ МЕСТОРОЖДЕНИЙ (а. oil field exploration; н. Erdollagerstattenerkundung, Prospektion von Erdolfeldern; ф. prospection petroliere, exploration des gisements d"huile; и. prospeccion de yacimientos de petroleo, exploracion de depositos de oil) — комплекс работ, позволяющий оценить промышленное значение нефтяного месторождения , выявленного на поисковом этапе, и подготовить его к разработке. Включает разведочных и проведение исследований, необходимых для подсчёта запасов выявленного месторождения и проектирования его разработки. Запасы подсчитывают по каждой залежи или её частям (блокам) с последующим суммированием их по месторождению.

Не только будущие, но и текущие операции и оборудование должны соответствовать самым высоким требованиям безопасности и безопасности. Под наблюдением установок они должны регулярно обновляться в свете технологических разработок. В действующем природоохранном законодательстве рассматриваются различные вопросы, связанные с морскими установками и некоторыми аспектами морских операций.

Комиссия рассмотрит пути совершенствования природоохранного законодательства с точки зрения контроля за загрязнением, инспекции, предотвращения стихийных бедствий и управления отдельными установками. Законодательные предложения будут включать разведку и добычу нефти и газа на шельфе в действующем законодательстве, или будет существовать единый закон, который будет регулировать такие операции.

Разведка должна полностью выявить масштабы нефтеносности всего месторождения как по площади, так и на всю технически достижимую глубину. В процессе разведки определяют: типы и строение ловушек, фазовое состояние углеводородов в залежах, границы разделов фаз, внешних и внутренних контуров нефтеносности, мощность, нефтегазонасыщенность, литологические и коллекторские свойства продуктивных горизонтов , физико-химические свойства нефти , воды , продуктивность скважин и др. Кроме этого, оцениваются параметры, гарантирующие определение способов и систем разработки залежей и месторождения в целом, обосновываются коэффициенты нефтеотдачи , выявляются закономерности изменения подсчётных параметров и степень их неоднородности. Эти задачи решаются при бурении оптимального для данных условий количества разведочных скважин, качественном проведении комплексных скважинных геофизических исследований , испытаний продуктивных объектов на притоки и исследований режимных параметров в процессе испытаний, а также специальных геофизических, геохимических, гидродинамического, температурных исследованиях для определения структурных, резервуарных и режимных подсчётных параметров, при отборе керна в рациональных объёмах и проведении комплексных лабораторных исследований керна, нефти, газа, конденсата и воды. Выбор и обоснование методики разведки нефтяных месторождений базируются на анализе геологических данных, накопленных на поисковом этапе и при разведке других месторождений исследуемого района. В процессе разведки нефтяных месторождений уточняется модель месторождения, корректируется система дальнейшей его разведки.

Лицензирующим органам и операторам в государствах-членах следует пересмотреть документацию по безопасности полетов и документы о безопасности и гигиене труда и, при необходимости, обновить их. Если после обзора выявлены недостатки, им следует разработать четкую программу улучшения.

Однако этот код не включает требования к эксплуатации промышленного оборудования для бурения скважин или его процедур контроля. Национальные правила часто относятся к техническим стандартам, но в разных государствах-членах применяются разные стандарты.

Разведка должна обеспечить во всех участках залежи относительно одинаковую достоверность её параметров. Нарушение этого принципа приводит к переразведке отдельных участков залежи и недоразведке др.

Одинаковая достоверность разведки нефтяных месторождений достигается применением равномерной разведочной сети скважин с учётом строения каждой залежи месторождения. Проектируя систему размещения разведочных скважин, определяют их число, место заложения, порядок бурения и плотность сетки скважин. Наиболее часто используется равномерная по площади месторождения сетка скважин. Система их размещения зависит от формы структуры, типа залежи, фазового состояния углеводородов, глубины залегания, пространственного положения залежей и технических условий бурения.

Если окажется, что действующие правила недостаточны или очень различны, Комиссия рассмотрит необходимость дальнейшей гармонизации этого сектора посредством применения соответствующего законодательства и других мер. Четкая ответственность за устранение загрязнения и предельная ответственность за любой ущерб привела к тому, что операторы будут лучше оценивать риски или более жесткие меры безопасности. Этот эффект сдерживания помогает ограничить риск нанесения ущерба окружающей среде.

Директива об экологической ответственности охватывает ответственность за экологический ущерб, который может также возникнуть в результате бедствий или других критических событий при разведке и добыче нефти и газа в открытом море. В этом законодательстве должно быть прямо предусмотрено, что морские операторы несут строгую ответственность за ущерб, причиненный не только охраняемым видам, естественным местообитаниям и водам, подпадающим под действие Рамочной директивы по водным ресурсам, но также ко всем морским районам, находящимся под юрисдикцией государств-членов.

При наличии на месторождении нескольких нефтегазовых залежей разведку ведут по этажам . В этажи выделяют объекты, отделённые друг от друга значительной глубиной. Порядок разведки залежей (сверху вниз или снизу вверх) зависит от выбора базисной залежи, который уточняется первыми разведочными скважинами. Система разведки снизу вверх даёт возможность возврата скважин на опробование верхних горизонтов . Если верхние этажи разведки оказываются более значительными, месторождение разведуют по системе сверху вниз. Оптимальное размещение минимально необходимого числа скважин на месторождении предопределяется, прежде всего, строением базисной залежи.

Комиссия предложит изменить Директиву об экологической ответственности для устранения ущерба для всех морских вод, как это определено в Рамочной директиве о морской стратегии. Комиссия пересмотрит возможность установления обязательной финансовой гарантии и рассмотрит текущие финансовые лимиты для инструментов финансовой гарантии в отношении потенциальных крупных бедствий, для которых финансовые возможности сторон ограничены.

Применение Водной рамочной директивы о разливах нефти будет одним из вопросов, которые должны быть рассмотрены в настоящем Руководстве по интерпретации Директивы. Промышленность несет основную ответственность за безопасность операций в этом секторе. При проведении операций четкий и неоспоримый приоритет следует отнести к безопасности и устойчивости, а не к какой-либо другой проблеме. Это необходимо сделать, инвестируя средства в предотвращение, реагирование на стихийные бедствия и способность к поглощению нефти.

Эффективное размещение скважин на площади залежи существенно зависит от точного определения контура нефтеносности, которое сводится к выяснению характера поверхности контура (горизонтальная, наклонная, вогнутая) и глубины залегания. Положение водонефтяного контакта устанавливают по комплексу методов промысловой геофизики и исследованиям в перфорированных скважинах. Горизонтальную поверхность водонефтяного контакта в массивных залежах определяют по 2-3 скважинам, в пластовых и линзовидных — по значительно большему количеству скважин.

Компании должны стремиться к четкой приверженности обеспечению наивысшего уровня безопасности и предотвращения стихийных бедствий, поскольку это будет зависеть от конкурентоспособности их сектора и объема необходимых будущих регламентационных мер. До сих пор компании в этом секторе предпринимали разные шаги; они должны быть дополнены инициативами по совместному сектору. Первые такие действия уже объявлены. Тем не менее, отраслевые представители должны взять на себя дополнительные количественные и амбициозные обязательства по развитию потенциала и применять строгую культуру безопасности, которая поможет предотвратить катастрофы в Европе и в других местах.

По охвату площади месторождения выделяют 2 системы разведки: сгущающуюся и ползущую. Сгущающаяся система способствует ускорению процесса разведки, но при этом возможно попадание части скважин за пределы контура нефтеносности. Она охватывает всю предполагаемую площадь месторождения с последующим уплотнением сетки скважин. Ползущая система предусматривает постепенное изучение площади месторождения сеткой скважин и не требует последующего уплотнения. Применение этой системы приводит к удлинению сроков разведки, но сокращает количество малоинформативных скважин и в конечном итоге может дать большой экономический эффект. Эту систему чаще используют при разведке залежей со сложным контуром нефтеносности, в т.ч. залежей неструктурного типа.

Представители сектора и власти показали, что они способны мобилизовать и достаточно эффективно использовать ресурсы для прекращения разлива нефти в Мексиканском заливе, но время, необходимое для прекращения разлива нефти из скважины и выявления причин, вызывает тревогу. Поэтому отраслевые представители при необходимости должны совместно с государственными органами разрабатывать новые меры реагирования на чрезвычайные ситуации, которые применяются к оборудованию и местоположениям в морской среде Европы.

Комиссия приглашает представителей промышленности, которые могут оценить технические требования безопасности к нефтегазовым операциям, внести вклад в установление необходимых стандартов и предложить действия по саморегулированию. Комиссия приглашает представителей промышленности инициировать создание консорциума с задачей разработки европейского механизма реагирования на чрезвычайные ситуации в Европе и реагирования на стихийные бедствия. Консорциум должен подготовить меры по контролю ствола скважины в случае аварии.

По способу размещения разведочных скважин различают профильную, треугольную, кольцевую и секторную системы. Профильная система даёт возможность изучить в короткие сроки и меньшим числом скважин залежи любого типа. На месторождении закладывают ряд профилей, ориентированных вкрест простирания структуры, иногда под углом к её длинной оси. Расстояние между профилями примерно в 2 раза больше расстояния между скважинами. На пластовых сводовых залежах часто размещают скважины "крестом" (на крыльях и периклинальных окончаниях). Модификации профильной системы применяют на сложно построенных месторождениях: радиальное расположение профилей в области с солянокупольной тектоникой , зигзагопрофильное — в области регионального выклинивания продуктивных горизонтов. Треугольная система размещения скважин обеспечивает равномерное изучение площади и эффективное наращивание полигонов для подсчёта запасов. Кольцевая система предусматривает постепенное наращивание колец вокруг первой промышленной нефтеносной скважины. Секторная система является одним из вариантов кольцевой, когда залежь делится на ряд секторов, число которых определяется аналитическим путём, а скважины в секторах располагаются на различных абсолютных отметках.

Новая модель общественного надзора. Власти несут ответственность за создание справедливой нормативной базы для разведки и добычи морской нефти и газа с учетом принципов морского пространственного планирования. Они также должны обеспечивать полное соблюдение операторами надзора, в том числе связь, руководство, контроль и обеспечение соблюдения.

Кроме того, крайне важно активно взаимодействовать с общественностью и заинтересованными сторонами, которые представляют потенциальные экономические и социальные интересы. В соответствии с хорошим опытом управления на море следует поощрять транспарентность и включение процесса принятия решений и надзора.

В каждой разведочной скважине проводят комплексные промыслово-геофизические и геохимические исследования, дающие наибольший эффект для изучения месторождения. Выбор комплекса методов зависит от литологического состава, коллекторских свойств пород, типа насыщающих флюидов , состава и особенностей фильтрации промывочной жидкости в пласте , порядка проведения разведочных работ и др. С помощью промыслово-геофизических исследований проводят расчленение разреза по литологическим разностям пород, выделяют литолого-стратиграфические реперы , коррелируют пласты, выбирают интервалы отбора керна и интервалы перфорации, определяют положение водонефтяных и нефтегазовых контактов и получают максимальную информацию по структурным, резервуарным и частично режимным подсчётным параметрам. Неоднородность строения, качество коллекторов выявляет детальная интерпретация промыслово-геофизических исследований. Для изучения резервуарных параметров залежей из продуктивных пластов и из покрывающих и подстилающих его пород отбирают керн. Интервалы отбора керна определяют исходя из степени геолого-геофизической изученности месторождения (залежи), количества, мощности и изменчивости пластов-коллекторов. В интервале отбора керна используют буровые растворы на нефтяной основе, чтобы обеспечить максимальный вынос керна и получить надёжные данные по нефтенасыщенности пласта-коллектора. При разведке массивных, пластовых и массивно-пластовых залежей отбирают керн так, чтобы охарактеризовать разные по площади и глубине части залежи. На каждом крупном или уникальном месторождении нефти обязательно бурят скважину с отбором керна на безводной или нефильтрующейся промывочной жидкости для получения опорной информации о коэффициенте . В керне определяют , проницаемость , нефтенасыщенность, содержание связанной воды , коэффициент вытеснения, минерального, гранулометрического, химического состава, пластичности , сжимаемости , электрического сопротивления, плотности, скоростей распространения ультразвука, радиоактивности, карбонатности, набухаемости.

Комиссия в сотрудничестве с властями государств-членов определит лучшие практики, которые регулирующие и надзорные органы должны применять в отношении лицензий на разведку и мониторинг добычи нефти и газа на шельфе. Комиссия будет сотрудничать с государствами-членами в создании механизма добровольных консультаций и информации о лицензировании сложных операций в открытом море; это обеспечит более широкий контроль со стороны экспертов, например, при проведении экспертной оценки компетентных органов соседних государств-членов.

Комиссия будет сотрудничать с государствами-членами, промышленностью и другими заинтересованными сторонами, чтобы общественность могла легко получить самую свежую информацию о функциях безопасности, управлении рисками, планах действий в чрезвычайных ситуациях и статистических данных о ключевых показателях безопасности для конкретных компаний.

Определение подсчётных параметров нефтегазонасыщенных коллекторов производится по материалам геофизических исследований скважин (ГИС), результатам изучения образцов керна, опробования пластов и испытания их в открытом стволе или в обсаженной скважине. На каждом месторождении независимо от типа залежи бурят, по крайней мере, одну базовую скважину со сплошным отбором керна по продуктивной части разреза, поинтервальными испытаниями и широким комплексом стандартных и специальные ГИС. Материалы ГИС служат основной информацией для определения объёмным методом балансовых и извлекаемых запасов нефти по промышленным категориям А, В, С1 и С2. Результаты лабораторных исследований керна используют для разработки петрофизической основы интерпретации данных ГИС и обоснования достоверности подсчётных параметров (о разведке в шельфовой части морей см. в ст. ).

Комиссия будет сотрудничать с государствами-членами в разработке системы независимой оценки деятельности национальных регулирующих органов, в частности тех, которые осуществляются ими. Принцип предосторожности должен применяться при рафинировании системы.

Принцип предосторожности должен быть пропорционален риску с акцентом на комплексные операции в открытом море, что потребует еще большей осторожности из-за экстремальных климатических условий, высокого давления и высокотемпературных тел, глубины воды или особо чувствительных природных условий. В случае таких сложных операций его следует временно отложить для выдачи новых разрешений.

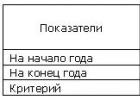

В общем цикле поисково-разведочных работ разведочный этап является наиболее капиталоёмким и определяет общие сроки и стоимость работ по промышленной оценке нефтяных месторождений. Размеры затрат на разведку нефтяных месторождений зависят от масштабов месторождений, степени их геологической сложности, глубины залегания, экономической освоенности района и других факторов. Основные показатели эффективности разведочного этапа — стоимость 1 т нефти и прирост запасов на 1 м пробуренных разведочных скважин или на одну скважину, а также отношение количества продуктивных к общему числу законченных строительством скважин.

В случае серьезного бедствия на побережье государства-члена его группы реагирования должны иметь возможность мобилизовать все имеющиеся возможности, в том числе потенциал сектора и других государств-членов. Его контролирующий и информационный центр, управляемый Европейской комиссией, доступен 24 часа в неделю.

Необходимо предпринять усилия для достижения синергизма между экстренными вмешательствами от бурения нефтяных месторождений и действий по ликвидации разливов нефти, предпринятых промышленностью. Новое партнерство в области морской безопасности за пределами европейских вод.

Поиск и разведка нефтяных и газовый месторождений

Министерство образования Российской Федерации

Российский государственный университет нефти и газа им. И.М.Губкина

Введение 3

Глава 1. Поиск и разведка нефтяных и газовых месторождений 4

1.1. Методы поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений 4

Действия в области оффшорной деятельности в водах соответствующих государств должны также учитывать Договор об энергетическом сообществе. Особое внимание следует также уделить арктическому региону из-за его высокочувствительной природной среды, изменения климата и высоких неисследованных углеводородных ресурсов. Должны быть приняты юридически обязательные международные правила или контрольные показатели, в том числе основанные на руководящих принципах Арктического совета. Поэтому отношения с арктическими странами очень важны.

Комиссия будет сотрудничать с государствами-членами и соответствующими третьими странами в целях содействия созданию региональных форумов Средиземноморья, Черного моря и Балтийского моря и выступить с инициативами компетентных национальных органов этих регионов на основе примера и практического опыта Форума органов открытого моря Северного моря.

Геологические методы 4

Геофизические методы 5

Гидрогеохимические методы 6

Бурение и исследования скважин 6

1.2. Этапы поисково-разведочных работ 7

1.3. Классификация залежей нефти и газа 8

1.4. Проблемы при поисках и разведке нефти и газа, бурении скважин 10

Глава 2. Методика ускоренной разведки газовых месторождений 14

Комиссия также будет поощрять действия в рамках существующих конвенций и протоколов. Международные обязательства европейской промышленности. Европейские нефтегазовые компании часто осуществляют все больше оффшорных операций за пределами Европы. Одной из возможностей было бы обязать компании со штаб-квартирой в Европейском Союзе применять единые стандарты безопасности и охраны окружающей среды для разведки и добычи нефти и газа на шельфе во всем мире во всех странах мира. Если они этого не сделают, регулирующие органы смогут отменить лицензии или специальные разрешения операторов.

2.1. Основные положения ускоренной разведки и ввода в эксплуатацию газовых месторождений 14

Общие принципы 14

Способы ускорения разведки, применимые для всех групп газовых месторождений 15

Методика разведки газовых месторождений в новых районах 16

2.2. Совершенствование методики ускоренной разведки газовых месторождений 17

2.3. Методика разведки небольших сложнопостроенных газовых залежей (на примере месторождений Западного Предкавказья) 18

Список используемой литературы: 21

Введение

Нефть и природный газ являются одними из основных полезных ископаемых, которые использовались человеком еще в глубокой древности. Особенно быстрыми темпами добыча нефти стала расти после того, как для ее извлечения из недр земли стали применяться буровые скважины. Обычно датой рождения в стране нефтяной и газовой промышленности считается получение фонтана нефти из скважины (табл. 1).

| Таблица 1 | |||

| Первые промышленные притоки нефти из скважин по основным нефтедобывающим странам мира | |||

| Страна | Год | Страна | Год |

| Канада | 1857 | Алжир | 1880 |

| ФРГ | 1859 | Куба | 1880 |

| США | 1859 | Франция | 1881 |

| Италия | 1860 | Мексика | 1882 |

| Румыния | 1861 | Индонезия | 1885 |

| СССР | 1864 | Индия | 1888 |

| Япония | 1872 | Югославия | 1890 |

| Польша | 1874 | Перу | 1896 |

Из табл. 1 следует, что нефтяная промышленность в разных странах мира существует всего 110 – 140 лет, но за этот отрезок времени добыча нефти и газа увеличилась более чем в 40 тыс.раз. В 1860 г. мировая добыча нефти составляла всего 70 тыс.т, в 1970 г. было извлечено 2280 млн.т., а в 1996 г. уже 3168 млн.т. Быстрый рост добычи связан с условиями залегания и извлечения этого полезного ископаемого. Нефть и газ проурочены к осадочным породам и распространены регионально. Причем в каждом седиментационном бассейне отмечается концентрация основных их запасов в сравнительно ограниченном количестве месторождений. Все это с учетом возрастающего потребления нефти и газа в промышленности и возможностью их быстрого и экономичного извлечения из недр делают эти полезные ископаемые объектом первоочередных поисков.

Глава 1. Поиск и разведка нефтяных и газовых месторождений

1.1.Методы поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений

Целью поисково-разведочных работ является выявление, оценка запасов и подготовка к разработке промышленных залежей нефти и газа.

В ходе поисково-разведочных работ применяются геологические, геофизические, гидрогеохимические методы, а также бурение скважин и их исследование.

Геологические методы

Проведение геологической съемки предшествует всем остальным видам поисковых работ. Для этого геологи выезжают в исследуемый район и осуществляют так называемые полевые работы. В ходе них они изучают пласты горных пород, выходящие на дневную поверхность, их состав и углы наклона. Для анализа коренных пород, укрытых современными наносами, роются шурфы глубиной до 3 см. А с тем, чтобы получить представление о более глубоко залегающих породах бурят картировочные скважины глубиной до 600 м.

По возвращении домой выполняются камеральные работы, т.е. обработка материалов, собранных в ходе предыдущего этапа. Итогом камеральных работ являются геологическая карта и геологические разрезы местности (рис. 1).

Рис. 1. Антиклиналь на геологической карте

и геологический разрез через нее по линии АВ.

Породы: 1-самые молодые; 2-менее молодые;

3-самые древние

Геологическая карта – это проекция выходов горных пород на дневную поверхность. Антиклиналь на геологической карте имеет вид овального пятна, в центре которого располагаются более древние породы, а на периферии – более молодые.

Однако как бы тщательно ни производилась геологическая съемка, она дает возможность судить о строении лишь верхней части горных пород. Чтобы «прощупать» глубокие недра используются геофизические методы.

Геофизические методы

К геофизическим методам относятся сейсморазведка, электроразведка и магниторазведка.

Сейсмическая разведка (рис. 2) основана на использовании закономерностей распространения в земной коре искусственно создаваемых упругих волн. Волны создаются одним из следующих способов:

взрывом специальных зарядов в скважинах глубиной до 30 м;

вибраторами;

преобразователями взрывной энергии в механическую.

Рис. 2. Принципиальная схема сейсморазведки:

1-источник упругих волн; 2-сейсмоприемники;

3-сейсмостанция

Скорость распространения сейсмических волн в породах различной плотности неодинакова: чем плотнее порода, тем быстрее проникают сквозь нее волны. На границе раздела двух сред с различной плотностью упругие колебания частично отражаются, возвращаясь к поверхности земли, а частично преломившись, продолжают свое движение вглубь недр до новой поверхности раздела. Отраженные сейсмические волны улавливаются сейсмоприемниками. Расшифровывая затем полученные графики колебаний земной поверхности, специалисты определяют глубину залегания пород, отразивших волны, и угол их наклона.

Электрическая разведка основана на различной электропроводности горных пород. Так, граниты, известняки, песчаники, насыщенные соленой минерализованной водой, хорошо проводят электрический ток, а глины, песчаники, насыщенные нефтью, обладают очень низкой электропроводностью.

Гравиразведка основана на зависимости силы тяжести на поверхности Земли от плотности горных пород. Породы, насыщенные нефтью или газом, имеют меньшую плотность, чем те же породы, содержащие воду. Задачей гравиразведки является определение месть с аномально низкой силой тяжести.

Магниторазведка основана на различной магнитной проницаемости горных пород. Наша планета – это огромный магнит, вокруг которого расположено магнитное поле. В зависимости от состава горных пород, наличия нефти и газа это магнитное поле искажается в различной степени. Часто магнитомеры устанавливают на самолеты, которые на определенной высоте совершают облеты исследуемой территории. Аэромагнитная съемка позволяет выявить антиклинали на глубине до 7 км, даже если их высота составляет не более 200…300 м.

Геологическими и геофизическими методами, главным образом, выявляют строение толщи осадных пород и возможные ловушки для нефти и газа. Однако наличие ловушки еще не означает присутствия нефтяной или газовой залежи. Выявить из общего числа обнаруженных структур те, которые наиболее перспективны на нефть и газ, без бурения скважин помогают гидрогеохимические методы исследования недр.

Гидрогеохимические методы

К гидрохимическим относят газовую, люминесцетно-биту-монологическую, радиоактивную съемки и гидрохимический метод.

Газовая съемка заключается в определении присутствия углеводородных газов в пробах горных пород и грунтовый вод, отобранных с глубины от 2 до 50 м. Вокруг любой нефтяной и газовой залежи образуется ореол рассеяния углеводородных газов за счет их фильтрации и диффузии по порам и трещинам пород. С помощью газоанализаторов, имеющих чувствительность 10 -5 …10 -6 %, фиксируется повышенное содержание углеводородных газов в пробах, отобранных непосредственно над залежью. Недостаток метода заключается в том, что аномалия может быть смещена относительно залежи (за счет наклонного залегания покрывающих пластов, например) или же быть связана с непромышленными залежами.

Применение люминесцестно-битуминологической съемки основано на том, что над залежами нефти увеличено содержание битумов в породе, с одной стороны, и на явление свечения битумов в ультрафиолетовом свете, с другой. По характеру свечения отобранной пробы породы делают вывод о наличии нефти в предполагаемой залежи.

Известно, что в любом месте нашей планеты имеется так называемый радиационный фон, обусловленный наличием в ее недрах радиоактивных трансурановых элементов, а также воздействием космического излучения. Специалистам удалось установить, что над нефтяными и газовыми залежами радиационный фон понижен. Радиоактивная съемка выполняется с целью обнаружения указанных аномалий радиационного фона. Недостатком метода является то, что радиоактивные аномалии в приповерхностных слоях могут быть обусловлены рядом других естественных причин. Поэтому данный метод пока применяется ограниченно.

Гидрохимический метод основан на изучении химического состава подземных вод и содержания в них растворенных газов, а также органических веществ, в частности, аренов. По мере приближения к залежи концентрация этих компонентов в водах возрастает, что позволяет сделать вывод о наличии в ловушках нефти или газа.

Бурение и исследования скважин

Бурение скважин применяют с целью оконтуривания залежей, а также определения глубины залегания и мощности нефтегазоносных пластов.

Еще в процессе бурения отбирают керн-цилиндрические образцы пород, залегающих на различной глубине. Анализ керна позволяет определить его нефтегазоностность. Однако по всей длине скважины керн отбирается лишь в исключительных случаях. Поэтому после завершения бурения обязательной процедурой является исследование скважины геофизическими методами.

Наиболее распространенный способ исследования скважин – электрокаротаж. В этом случае в скважину после извлечения бурильных труб опускается на тросе прибор, позволяющий определять электрические свойства пород, пройденных скважиной. Результаты измерений представляются в виде электрокаротажных диаграмм. Расшифровывая их, определяют глубины залегания проницаемых пластов с высоким электросопротивлением, что свидетельствует о наличии в них нефти.

Практика электрокаротажа показала, что он надежно фиксирует нефтеносные пласты в песчано-глинистых породах, однако в карбонатных отложениях возможности электрокатоража ограничены. Поэтому применяют и другие методы исследования скважин: измерение температуры по разрезу скважины (термометрический метод), измерение скорости звука в породах (акустический метод), измерение естественной радиоактивности пород (радиометрический метод) и др.

1.2.Этапы поисково-разведочных работ

Поисково-разведочные работы выполняются в два этапа: поисковый и разведочный.

Поисковый этап включает три стадии:

региональные геологогеофизические работы:

подготовка площадей к глубокому поисковому бурению;

поиски месторождений.

На первой стадии геологическими и геофизическими методами выявляются возможные нефтегазоносные зоны, дается оценка их запасов и устанавливаются первоочередные районы для дальнейших поисковых работ. На второй стадии производится более детальное изучение нефтегазоносных зон геологическими и геофизическими методами. Преимущество при этом отдается сейсморазведке, которая позволяет изучать строение недр на большую глубину. На третьей стадии поисков производится бурение поисковых скважин с целью открытия месторождений. Первые поисковые скважины для изучения всей толщи осадочных пород бурят, как правило, на максимальную глубину. После этого поочередно разведуют каждый из «этажей» месторождений, начиная с верхнего. В результате данных работ делается предварительная оценка запасов вновь открытых месторождений и даются рекомендации по их дальнейшей разведке.

Разведочный этап осуществляется в одну стадию. Основная цель этого этапа – подготовка месторождений к разработке. В процессе разведки должны быть оконтурены залежи, коллекторские свойства продуктивных горизонтов. По завершении разведочных работ подсчитываются промышленные запасы и даются рекомендации по вводу месторождений в разработку.

В настоящее время в рамках поискового этапа широко применяются съемки из космоса.

Еще первые авиаторы заметили, что с высоты птичьего полета мелкие детали рельефа не видны, зато крупные образования, казавшиеся на земле разрозненными, оказываются элементами чего-то единого. Одними из первых этим эффектом воспользовались археологи. Оказалось, что в пустынях развалины древних городов влияют на форму песчаных гряд над ними, а в средней полосе – над развалинами иной цвет растительности.

Взяли на вооружение аэрофотосъемку и геологи. Применительно к поиску месторождений полезных ископаемых ее стали называть аэрогеологической съемкой. Новый метод поиска прекрасно зарекомендовал себя (особенно в пустынных и степных районах Средней Азии, Западного Казахстана и Предкавказья). Однако оказалось, что аэрофотоснимок, охватывающий площадь до 500…700 км 2 , не позволяет выявить особенно крупные геологические объекты.

Поэтому в поисковых целях стали использовать съемки из космоса. Преимуществом космоснимков является то, что на них запечатлены участки земной поверхности, в десятки и даже сотни раз превышающие площади на аэрофотоснимке. При этом устраняется маскирующее влияние почвенного и растительного покрова, скрадываются детали рельефа, а отдельные фрагменты структур земной коры объединяются в нечто целостное.

Аэрогеологические исследования предусматривают визуальные наблюдения, а также различные виды съемок – фотографическую, телевизионную, спектрометрическую, инфракрасную, радарную. При визуальных наблюдениях космонавты имеют возможность судить о строении шельфов, а также выбирать объекты для дальнейшего изучения из космоса. С помощью фотографической и телевизионной съемок можно увидеть очень крупные геологические элементы Земли – мегаструктуры или морфоструктуры.

В ходе спектрометрической съемки исследуют спектр естественного электромагнитного излучения природных объектов в различном диапазоне частот. Инфракрасная съемка позволяет установить региональные и глобальные тепловые аномалии Земли, а радарная съемка обеспечивает возможность изучения ее поверхности независимо от наличия облачного покрова.

Космические исследования не открывают месторождений полезных ископаемых. С их помощью находят геологические структуры, где возможно размещение месторождений нефти и газа. В последующем геологические экспедиции проводят в этих местах полевые исследования и дают окончательное заключение о наличии или отсутствии этих полезных ископаемых.Вместе с тем, несмотря на то, что современный геолог-поисковик достаточно хорошо «вооружен» эффективности поисковых работ на нефть и газ остается актуальной проблемой. Об этом говорит значительное количество «сухих» (не приведших к находке промышленных залежей углеводородов) скважин.

Первое в Саудовской Аравии крупное месторождение Дамам было открыто после неудачного бурения 8 поисковых скважин, заложенных на одной и той же структуре, а уникальное месторождение Хасси-Месауд (Алжир) – после 20 «сухих» скважин. Первые крупные залежи нефти в Северном море были обнаружены после бурения крупнейшими мировыми компаниями 200 скважин (либо «сухих», либо только с газопроявлениями). Крупнейшее в Северной Америке нефтяное месторождение Прадхо-Бей размерами 70 на 16 км с извлекаемыми запасами нефти порядка 2 млрд.т было обнаружено после бурения на северном склоне Аляски 46 поисковых скважин.

Есть подобные примеры и в отечественной практике. До открытия гигантского Астрахонского газоконденсатного месторождения было пробурено 16 непродуктивных поисковых скважин. Еще 14 «сухих» скважин пришлось пробурить прежде, чем нашли второе в Астрахансткой области по запасам Еленовское газоконденсатное месторождение.

В среднем, по всему миру коеффициент успешности поисков нефтяных и газовых месторождений составляет около 0,3. Таким образом, только каждый третий разбуренный объект оказывается месторождением. Но это только в среднем. Нередки и меньшие значения коэффициента успешности.

Геологи имеют дело с природой, в которой не все связи объектов и явлений достаточно изучены. Кроме того, применяемая при поисках месторождений аппаратура еще далека от совершенства, а ее показания не всегда могут быть интерпретированы однозначно.

1.3.Классификация залежей нефти и газа

Под залежью нефти и газа мы понимаем любое естественное их скопление, приуроченное к природной ловушке. Залежи подразделяются на промышленные и непромышленные.

Под месторождением понимают одну залежь или группу залежей, полностью или частично совпадающих в плане и контролируемых структурой или ее частью.

Большое практическое и теоретическое значение имеет создание единой классификации залежей и месторождений, в числе других параметров включающей также размеры запасов. -

При классификации залежей нефти и газа учитываются такие параметры, как углеводородный состав, форма рельефа ловушки, тип ловушки, тип экрана, значения рабочих дебитов и тип коллектора.

По углеводородному составу залежи подразделяются на 10 классов: нефтяные, газовые, газоконденсатные, эмульсионные, нефтяные с газовой шапкой, нефтяные с газоконденсатной шапкой, газовые с нефтяной оторочкой, газоконденсатные с нефтяной оторочкой, эмульсионные с казовой шапкой, эмульсионные с газоконденсатной шапкой. Описанные классы относятся к категории однородных по составу залежей, в пределах которых в любой точке нефтегазосодержащего пласта физико-химические свойства углеводородов примерно одинаковы. В залежах остальных шести классов углеводороды в пластовых условиях находятся одновременно в жидком и газообразном состояниях. Эти классы залежей имеют двойное наименование. При этом на первое место ставится название комплекса углеводородных соединений, геологические запасы которых составляют более 50 % от общих запасов углеводородов в залежи.

Форма рельефа ловушки является вторым параметром, который необходимо учитывать при комплексной классификации залежей. Практически она совпадает с поверхностью подошвы экранирующих залежь пород. Форма ловушек может быть антиклинальной, моноклинальной, синклинальной и сложной.

По типу ловушки залежи подразделяются на пять классов: биогенног выступа, массивные, пластовые, пластово-сводовые, массивно-пластовые. К пластовым залежам можно отнести только те, которые приурочены к моноклиналям, синклиналям и склонам локальных поднятий. Пластово-сводовыми называются залежи, приуроченные к положительным локальным подятиям, в пределах которых высота залежи больше мощности зона. К массивно-пластовым относятся залежи, приуроченные к локальным поднятиям, моноклиналям или синклиналям, в пределах которых высота залежи меньше мощности пласта.

Классификация залежей по типу экрана приведена в табл. 2. В данной классификации кроме типа экрана предлагается учитывать положение этого экрана относительно залежи углеводородов. Для этого в ловушке выделяются четыре основные зоны и их сочетания, и там, где нормальное гравитационное положение водонефтяного или газоводяного контактов нарушается зонами выклинивания и другими факторами, специальным термином определяется положение экрана относительно этих зон.

В данной классификации не учтены факторы, обусловливающие наклонное или выпукло-вогнутое положение поверхности водонефтяного или газоводяного контактов. Такие случаи объединены в графе «сложное положение экрана».

| Таблица 2 | ||||||||

| Классификация залежей по типу экрана | ||||||||

| Тип экрана | Положение залежей по типу экрана | |||||||

| по простиранию | по падению | по восстанию | со всех сторон | по простиранию и падению | по простиранию и восстанию | по падению и восстанию | сложное | |

| Литологический | + | + | + | + | + | + | + | + |

| Литолого-стратиграфический | + | + | + | + | + | + | + | + |

| Тектонический (разрывные наруш.) | + | + | + | + | + | + | + | + |

| Литолого-денудационный | + | + | + | + | + | + | + | + |

| Соляной шток | - | - | + | - | - | - | - | + |

| Глинистый шток | - | - | + | - | - | - | - | + |

| Экранированные водой залежи | + | + | + | + | + | + | + | + |

| Смешанный | + | + | + | + | + | + | + | + |

По значениям рабочих дебитов выделяется четыре класса залежей: высокодебитная, среднедебитная, малодебитная, непромышленная. В данной классификации пределы значений дебитов нефтяных и газовых залежей разнятся на одни порядок. Это обусловлено тем, что газовые залежи обычно разведываются и эксплуатируются более редкой сеткой скважин.

По типу коллектора выделяется семь классов залежей: трещинный, кавернозный, поровый, трещинно-поровый, трещинно-кавернозный, кавернозно-поровый и трещинно-кавернозно-поровый. Для некоторых газовых и газоконденсатных шапок, нефтяных залежей, газовых и газоконденсатных залежей следует учитывать наличие в порах, кавернах и трещинах неизвлекаемой нефти, которая уменьшает объем пустот залежи и должна учитываться при подсчете запасов нефти и газа.

Данная классификация является неполной, но она учитывает наиболее важные параметры, необходимые для выбора методики разведки и оптимальной технологической схемы эксплуатации.

1.4.Проблемы при поисках и разведке нефти и газа, бурении скважин

С древнейших времен люди использовали нефть и газ там, где наблюдались их естественные выходы на поверхность земли. Такие выходы встречаются и сейчас. В нашей стране – на Кавказе, в Поволжье, Приуралье, на острове Сахалин. За рубежом – в Северной и Южной Америке, в Индонезии и на Ближнем Востоке.

Все поверхности проявления нефти и газа приурочены к горным районам и межгорным впадинам. Это объясняется тем, что в результате сложных горообразовательных процессов нефтегазоносные пласты, залегавшие ранее на большой глубине, оказались близко к поверхности или даже на поверхности земли. Кроме того, в горных породах возникают многочисленные разрывы и трещины, уходящие на большую глубину. По ним также выходят на поверхность нефть и природный газ.

Наиболее часто встречаются выходы природного газа – от едва заметных пузырьков до мощных фонтанов. На влажной почве и на поверхности воды небольшие газовые выходы фиксируются по появляющимся на них пузырькам. При фонтанных же выбросах, когда вместе с газом извергаются вода и горная порода, на поверхности остаются грязевые конусы высотой от нескольких до сотен метров. Представителями таких конусов на Апшеронском полуострове являются грязевые «вулканы» Тоурагай (высота 300 м) и Кянизадаг (490 м). Конусы из грязи, образовавшиеся при периодических выбросах газа, встречаются также на севере Ирана, в Мексике, Румынии, США и других странах.

Естественные выходы нефти на дневную поверхность происходят со дна различных водоемов, через трещины в породах, через пропитанные нефтью конусы (подобные грязевым) и в виде пород, пропитанных нефтью.

На реке Ухте со дна через небольшие промежутки времени наблюдается всплытие небольших капель нефти. Нефть постоянно выделяется со дна Каспийского моря недалеко от острова Жилого.

В Дагестане, Чечне, на Апшеронском и Таманском полуостровах, а также во многих других местах земного шара имеются многочисленные нефтяные источники. Такие поверхностные нефтепроявления характерны для горных регионов с сильно изрезанным рельефом, где балки и овраги врезаются в нефтеносные пласты, расположенные вблизи поверхности земли.

Иногда выходы нефти происходят через конические бугры с кратерами. Тело конуса состоим из загустевшей окисленной нефти и породы. Подобные конусы встречаются на Небит-Даге (Туркмения), в Мексике и других местах. На о. Тринидат высота нефтяных конусов достигает 20 м, а площадь «нефтяных озер» состоит из загустевшей и окисленной нефти. Поэтому даже в жаркую погоду человек не только не проваливается, но даже не оставляет следов на их поверхности.

Породы, пропитанные окисленной и затвердевшей нефтью, именуются «кирами». Они широко распространены на Кавказе, в Туркмении и Азербайджане. Встречаются они на равнинах: на Волге, например, имеются выходы известняков, пропитанных нефтью.

В течение длительного времени естественные выходы нефти и газа полностью удовлетворяли потребности человечества. Однако развитие хозяйственной деятельности человека требовало все больше источников энергии.

Стремясь увеличить количество потребляемой нефти, люди стали рыть колодцы в местах поверхностных нефтепроявлений, а затем бурить скважины.

Сначала их закладывали там, где нефть выхолила на поверхность земли. На количество таких мест ограничено. В конце прошлого века был разработан новый перспективный способ поиска. Бурение стали вести на прямой, соединяющий две скважины, уже дающие нефть.

В новых районах поиск месторождений нефти и газа велся практически вслепую, шарахаясь из стороны в сторону. Понятно, что так не могло долго продолжаться, ведь бурение каждой скважины стоит тысяч долларов. Поэтому остро встал вопрос о том, где бурить скважины, чтобы безошибочно находить нефть и газ.

Это потребовало объяснить происхождение нефти и газа, дало мощный толчок развитию геологии – науки о составе, строении и истории Земли, а также методов поиска и разведки нефтяных и газовых месторождений.

Поисковые работы на нефть и газ осуществляются последовательно от регионального этапа к поисковому и далее – разведочному. Каждый этап подразделяется на две стадии, на которых осуществляют большой комплекс работ, выполняемых специалистами разног профиля: геологами, буровиками, геофизиками, гидродинамиками и др.

Среди геологических исследований и работ большое место занимает бурение скважин, их опробование, отбор керна и его изучение, отбор проб нефти, газа и воды и их изучении и др.

Назначение буровых скважин при поисково-разведочных работах на нефть и газ различно. На региональном этапе бурят опорные и параметрические скважины.

Опорные скважины бурятся в слабоизученных территориях для изучения геологического строения и перспектив нефтегазоносности. По данным опорных скважин выявляются крупные структурные элементы и разрез земной коры, изучаются геологическая история и условия возможного нефтегазообразования и нефтегазонакопления. Опорные скважины закладываются, как правило, до фундамента или до технически возможной глубины и в благоприятных сткруктурных условиях (на сводах и других поднятиях). В опорных скважинах отбирается керн и шлам по всему разрезу отложений, проводится полный комплекс промыслово-геофизических исследований скважин (ГИС), опробование перспективных горизонтов и др.

Параметрические скважины бурятся в целях изучения геологического строения, перспектив нефтегазоносности и определения параметров физических свойств пластов для боле эффективной интерпретации геофизических исследований. Они закладываются на локальных поднятиях по профилям для регионального изучения крупных структурных элементов. Глубина скважин, как и для опорных выбирается до фундамента или, в случае невозможности его достижения (как, например, в Прикаспии), до технически возможной.

Поисковые скважины бурятся с целью открытия скоплений нефти и газа на подготовленной геологическими и геофизическими методами площади. Поисковыми считаются все скважины, пробуренные на поисковой площади до получения промышленного притока нефти или газа. Разрезы поисковых скважин детально изучаются (отбор керна, ГИС, опробование, отбор проб флюидов и др.)

Глубина поисковых скважин соответствует глубине залегания самого нижнего перспективного горизонта и в зависимости от геологического строения разных регионов и с учетом технических условий бурения колеблется от 1,5-2 до 4,5-5,5 км и более.

Разведочные скважины бурятся с целью оценки запасов открытых залежей и местоскоплений. По данным разведочных скважин определяется конфигурация залежей нефти и газа, и рассчитываются параметры продуктивных пластов и залежей, определяется положение ВНК, ГНК, ГВК. На основании разведочных скважин делается подсчет запасов нефти и газа на открытых местоскоплениях. В разведочных скважинах проводится большой комплекс исследований, включая отбор и исследование керна, отбор проб флюидов и исследование их в лабораториях, опробование пластов в процессе бурения и испытание их после окончания бурения, ГИС и др.

Бурение скважин на нефть и газ, осуществляемое на этапах региональных работ, поисков; разведки, а также разработки, является самым трудоемким и дорогостоящим процессом. Большие затраты при бурении скважин на нефть и газ обусловлены: сложностью бурения на большую глубину, огромным объемом бурового оборудования и инструментов, а также различных материалов, которые требуются для осуществления этого процесса, включая глинистый раствор, цемент, химреагенты и др. кроме этого, затраты возрастают за счет обеспечения природоохранных мероприятий.

Основные проблемы, возникающие в современных условиях при бурении скважин, поисках и разведке нефти и газа, сводятся к следующему.

Необходимость бурения во многих регионах на большую глубину, превышающую 4-4,5 км, связана с поисками УВ в неизученных низких частях разреза отложений. В связи с этим, требуется применение более сложных, но надежных конструкций скважин для обеспечения эффективности и безопасности работ. При этом, бурение на глубину свыше 4,8 км сопряжено со значительно большими затратами, чем при бурении на меньшую глубину.

В последние годы возникли более сложные условия для проведения буровых работ и поисков нефти и газа. Геологоразведочные работы на современном этапе все больше продвигаются в регионы и районы, характеризующиеся сложными географическими и геологическими условиями. Прежде всего, это труднодоступные районы, неосвоенные и необустроенные, включая Западную Сибирь, европейский север, тундру, тайгу, вечную мерзлоту и др. Кроме этого, бурение и поиски нефти и газа ведутся в сложных геологических условиях, включая мощные толщи каменной соли (например, в Прикаспии), наличие в залежах сероводорода и других агрессивных компонентов, аномально высокого пластового давления и др.

Указанные факторы создают большие проблемы при бурении, поисках и разведке нефти и газа.

Выход с бурением и поисками УВ в акватории северных и восточных морей, омывающих Россию, создает огромные проблемы, которые связаны как со сложной технологией бурения, поисков и разведки нефти и газа, так и с охраной окружающей среды. Выход на морские территории диктуется необходимостью прироста запасов УВ, тем более что перспективы там имеются. Однако, это значительно сложнее и дороже, чем бурение, поиски и разведка, а также разработка скоплений нефти и газа на суше.

При бурении скважин на море по сравнению с сушей при одних и тех же глубинах бурения по зарубежным данным затраты возрастают в 9-10 раз.

Кроме того, при работе на море затраты возрастают за счет большего обеспечения безопасности работ, т.к. самые страшные последствия и аварии происходят на море, где масштабы загрязнения акваторий и побережья могут быть огромными.

Бурение на большую глубину (свыше 4,5 км) и безаварийная проводка скважин во многих регионах невозможны. Это связано с отсталостью буровой базы, изношенностью оборудования и отсутствием эффективных технологий проводки скважин на большую глубину. Поэтому стоит проблема – в ближайшие годы модернизировать буровую базу и освоить технологию сверхглубокого бурения (т.е. бурения свыше 4,5 км – вплоть до 5,6 км и более).

Проблемы возникают при бурении горизонтальных скважин и поведения в них геофизических исследований (ГИС). Как правило, несовершенство бурового оборудования приводит к неудачам при строительстве горизонтальных скважин.

Ошибки при бурении нередко обусловлены отсутствием точной информации о текущих координатах скважины в их связи с геологическими реперами. Такая информация нужна в особенности при приближении к продуктивному пласту.

6. Актуальной проблемой является поиск ловушек и открытие скоплений нефти и газа неантиклинального типа. Много примеров по зарубежным объектам свидетельствует о том, что в литологических и стратиграфических, а также литолого-стратиграфических ловушках может содержаться огромное количество нефти и газа.

В нашей стране в большей степени задействованы структурные ловушки, в которых обнаружены крупные скопления нефти и газа. Практически в каждой нефтегазоносной провинции (НГП) выявлено большое количество новых региональных и локальных поднятий, составляющих потенциальный резерв для открытия местоскоплений нефти и газа. Неструктурные ловушки интересовали нефтяников в меньшей степени, чем м объясняется отсутствие крупных открытий в этих условиях, хотя незначительные по запасам объекты нефти и газа выявлены во многих НГП.

Но резервы существенного прироста запасов нефти и газа, в особенности в платформенных областях Урало-Поволжья, Прикаспия, Западной Сибири, Восточной Сибири и др. имеются. Прежде всего, резервы могут быть связаны со склонами крупных поднятий (сводов, мегавалов) и бортами прилегающих впадин и прогибов, которые широко развиты в упомянутых регионах.

Характеристика ядернофизических и плотностных свойств горных пород и насыщающих их флюидов. Методы радиометрии при выявлении и оценке характера насыщения коллекторов и их применение при выделении газонасыщенных пород и изучении строения залежей.

Анализ компьютерных технологий геолого-технологических исследований бурящихся нефтяных и газовых скважин. Роль геофизической информации в построении информационных и управляющих систем. Перспективы российской службы геофизических исследований скважин.

Метод электронного парамагнитного резонанса (ЭПР) основан на поглощении сверхвысокочастотной энергии переменного поля парамагнитным веществом, находящимся в сильном постоянном магнитном поле.

На заре развития нефтяной промышленности поиск месторождений нефти и газ велся по существу вслепую. В США, например, в те годы возник даже специальный термин – «метод дикой кошки»: искали по чутью, иногда шарахаясь в сторону.

В настоящее время в разработку все больше вовлекаются месторождения с небольшими запасами углеводородов. Зачастую такие месторождения слабо изучены, характеризуются сложным строением залежей и низкими коллекторскими свойствами.

В связи с истощением запасов углеводородного сырья на разведанных крупных нефтяных месторождениях возникла необходимость поисков и освоения всех потенциально продуктивных нефтегазоносных пластов как в новых перспективных, так и в старых.

Министерство общего и профессионального образования РФ Самарский Государственный технический Университет Кафедра «ГиЭНиГМ» Реферат «Структурные типы и районирование месторождений нефти и газа»

Использование при бурении нефтяных и газовых скважин в глубоководных районах морей и океанов плавучих буровых установок, способных самостоятельно или с помощью буксиров менять районы бурения. Самоподъемная, полупогружная и гравитационная платформа.

Основными задачами газового каротажа при исследовании поисковых и разведочных скважин являются: выявление в разрезе бурящейся скважины перспективных нефтенасыщенных пластов-коллекторов.

Похожие статьи