Объяснение сущности

В общем случае, компания конвертирует свои оборотные активы в денежную форму, а эти деньги уже используются для покрытия обязательств. Из этого следует, что оценить ликвидность и платежеспособность компании можно, сравнив эти элементы баланса. Показатель текущей ликвидности делает именно это. Он относится к группе показателей ликвидности и платежеспособности .

Показатель текущей ликвидности (англоязычный аналог Current Ratio) - показывает соотношение оборотных активов и текущих обязательств. Оборотные активы – это средне- и высоколиквидная часть активов предприятия. Особенность оборотных активов по сравнению с необоротными состоит в том, что они могут быть превращены в денежные средства в течение одного года (если период одного производственного цикла выше одного года, то в течение одного производственного цикла). Показатель текущей ликвидности – это индикатор способности компании отвечать по текущим обязательствам с помощью оборотных активов. Показатель демонстрирует, сколько в компании имеется рублей оборотных средств на каждый рубль текущих обязательств.

Нормативное значение показателя текущей ликвидности:

Нормативным является значение в рамках 1-3, однако более желательным является значение 2-3. Показатель ниже нормативного свидетельствует о проблемном состоянии платежеспособности, ведь оборотных активов недостаточно для того, чтобы ответить по текущим обязательствам. Это ведет к снижению доверия к компании со стороны кредиторов, поставщиков, инвесторов и партнеров. Кроме этого, проблемы с платежеспособностью ведут к увеличению стоимости заемных средств и, как результат, к прямым финансовым потерям.

Для кредиторов принцип очевиден: чем выше показатель – тем лучше. Однако с точки зрения собственников и менеджмента показатель выше нормативного значения является признаком неэффективной структуры активов. Более точные выводы по этому поводу могут быть сформированы исходя из данных анализа активов. Часто значение показателя текущей ликвидности выше 3 говорит о вовлечение лишних оборотных активов. Это ведет к снижению показателей эффективности использования активов. Кроме этого, привлечение лишних дополнительных дорогих финансовых ресурсов ведет к увеличению финансовых расходов. Дополнительный анализ структуры активов позволит подтвердить или отвергнуть этот вывод. Стоит отметить, что оптимальное значение показателя часто является условным и зависит от сферы деятельности, сезонного фактора, соглашения сотрудничества с поставщиками и т.д.

В это же время аналитику стоит учесть некоторые особенности показателя текущей ликвидности. Ликвидность отдельных видов активов может быть под вопросом. Например, часть дебиторской задолженности может быть плохого качества и компания не сможет погасить ее в течение года. Также запасы могут иметь низкую ликвидность, например, если они не могут быть проданными по рыночной цене. Поэтому всегда стоит анализировать несколько показателей, которые характеризуют различные аспекты ликвидности и платежеспособности компании.

Направления решения проблемы нахождения показателя вне нормативных пределов

Для повышения значения текущей ликвидности необходимо работать в направлении повышения суммы оборотных активов и снижения суммы текущих обязательств. Для снижения суммы текущих обязательство можно, например, договориться о предоставление кредитных средств на более длительный период времени.

Формула расчета показателя текущей ликвидности:

Текущая ликвидность = Оборотные активы / Текущие обязательства

Среднее значение в экономике:

Рис.1. Динамика коэффициента (без субъектов малого предпринимательства) по Российской Федерации (по данным бухгалтерской отчетности, в %)

Согласно данным Федеральной службы государственной статистики с 2000 года до 2013 года средняя текущая ликвидность российских компаний в экономике в целом составляла 102,5-136,2. При этом экономика функционировала эффективно, западные кредиторы активно предоставляли средства для развития российским компаниям. То есть компании, в общем, могли вовремя отвечать по своим текущим обязательствам, и ликвидность, в большинстве случаев, ниже двух не вызывала вопросов.

Поэтому при анализе необходимо понимать, откуда взялось нормативное значение 2 и почему оно, в большинстве случаев, неактуально. Как указывает Гибсон в течение длительного периода времени именно 2 считалось минимально допустимым значением показателя. Начиная с середины 60-х годов прошлого столетия текущая ликвидность большого числа успешных компаний начинает снижаться. Это связано с улучшением процесса планирования и бюджетирования, повышением качества контроля дебиторской задолженностью и движением запасов. Для определения нормативного значения показателя необходимо сравнить текущую ликвидность компании со значениями конкурентов в отрасли. В многих сферах значение ниже 2 является адекватным, в то время как в других – оптимальное значение значительно выше. В общем действует правило – чем длиннее операционный цикл, тем выше показатель текущей ликвидности.

Поэтому в общем в экономике значение показателя является ниже нормативного – на уровне 121,1 на конец 2014 года. Это говорит о том, что на каждый рубль текущих обязательств в отечественных компаниях есть 1,211 рубль оборотных активов.

Пример расчета показателя текущей ликвидности:

Компания ОАО «Веб-Инновация-плюс»

Единица измерения: тыс.руб.

Коэффициент текущей ликвидности (2016 г.) = 124/242 = 0,51

Коэффициент текущей ликвидности (2015 г.) = 157/236 = 0,665

Полученные данные показывают, что в течение 2015-2016 годов компания не могла вовремя отвечать по своим текущим обязательствам. На конец года в компании осталось только 0,51 рублей на каждый рубль текущих обязательств. Это ведет к снижению доверия к компании. В случае возникновения системного кризиса ликвидности компания может быть объявлена банкротом.

Дополнительные файлы по теме

Использованные источники:

1. Финансы организаций [Электронный ресурс] Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики – Режим доступа: http://www.gks.ru/

2. Gibson H. Charles Financial Reporting & Analysis // The University of Toledo, Emeritus. 12th Edition. 624 p. - ISBN-13: 978-1439080603

Ликвидность – экономический термин, характеризующий способность активов к трансформации в другие востребованные активы.

В наиболее часто встречающейся интерпретации параметр ликвидности определяется временем, за который актив может быть превращён в денежные средства.

Применительно к финансовому анализу предприятия, ликвидность означает способность экономического субъекта покрывать свои обязательства.

В связи с этим, на практике соотносят активы, для которых присущи определённые средние сроки их реализации по рыночным ценам с обязательствами, по которым установлены соответствующие сроки исполнения.

Значение и формула коэффициента текущей ликвидности

Коэффициент текущей ликвидности (также называется «общий коэффициент покрытия долгов») – аналитический показатель, рассчитываемый на основании соотношения текущих активов и текущих (краткосрочных) обязательств.

Фактически этот параметр говорит о том, насколько уверенно предприятие способно погасить свои краткосрочные обязательства (со сроком исполнения до одного года) за счёт использования текущих активов.

Чем данный показатель выше, тем выше и платежеспособность предприятия.

При этом подразумевается не только платежеспособность «на данный момент», но и платежеспособность предприятия в условиях возможного резкого изменения внешних обстоятельств.

Возникновение некоего форс-мажора, который может подтолкнуть руководство фирмы к реализации запасов, что не соответствует основному профилю деятельности предприятия.

Информационной базой для расчета показателя текущей ликвидности служит бухгалтерский баланс предприятия (форма №1).

Используется формула:

Ктл = строка 1200/(строка1510 + строка1520 + строка1550).

В случае необходимости анализа данных, относящихся к периоду до 2011 года, применяется формула:

Ктл = строка 290/(строка 610 + строка 620 + строка 630 + строка 660).

Нормативное значение данного коэффициента находится в диапазоне от 2 до 3

Но необходимо оценивать не только по норме, но и по отраслевым особенностям каждого предприятия.

Показатель коэффициента текущей ликвидности ниже 1,5 , например 1, может являться свидетельством наличия трудностей в покрытии текущих обязательств фирмы.

В то же время он может компенсироваться значительным потоком денежных средств от операционной деятельности (анализируется строка 4111 формы №4 «Отчёт о движении денежных средств») и их высокой оборачиваемостью.

Такая ситуация является абсолютно нормальной для предприятий розничной торговли.

С другой стороны, завышенный показатель текущей ликвидности часто говорит о недостаточно активном использовании оборотных активов и ограничении доступа к краткосрочному кредитованию.

К примеру, накопление на рентабельном в целом предприятии неликвидной продукции по какой-либо товарной группе вызовет рост коэффициента текущей ликвидности.

Также рост коэффициента текущей ликвидности может произойти из-за таких негативных факторов как:

- ужесточение условий расчётов с контрагентами-поставщиками,

- чрезмерное ослабление требований к покупателям по срокам расчётов (фактически, безвозмездное кредитование покупателей),

- увеличение на складах остатков сырья и материалов.

Что показывает изменение показателя?

Общим правилом может стать то, что чем ниже показатель оборачиваемости оборотных средств, тем более высоким должен быть для предприятия нормативный коэффициент покрытия.

Сроки исполнения обязательств, формирующих знаменатель формулы расчёта общего коэффициента покрытия долгов, как правило, чётко обозначены в соответствующих договорах, заключенных предприятием.

Наибольшей проблемой при расчёте коэффициента текущей ликвидности является неопределённость реальных сроков реализации некоторых активов, формирующих строку 1200 баланса.

Особенно это касается таких позиций как «материалы», «готовая продукция» и «незавершенное производство».

Значительное влияние на оценку запасов оказывает учётная политика (использование средних цен или метода ФИФО).

При использовании ФИФО на фоне общего увеличения стоимости запасов на рынке (под влиянием инфляции) оценка запасов окажется более высокой, чем при использовании метода средних цен.

Немаловажен и подход к распределению условно-постоянных затрат.

При их отнесении на себестоимость (проводка Кт26-Дт20) возрастает стоимость запасов продукции, не реализованной к концу отчётного периода.

Позиция «Незавершенное производство» неодинакова для предприятий, занятых производством материальной продукции и фирм, оказывающих услуги, не имеющие материального воплощения.

В первом случае мы имеем дело с некой «недоделанной» продукцией, во втором – только с понесёнными затратами.

Целесообразно принимать в расчёт качество учитываемой дебиторской задолженности и реальные сроки её погашения

Упомянутые сложности анализа коэффициента текущей ликвидности позволяю сделать вывод, что данный параметр должен рассматриваться в сочетании с такими показателями как коэффициенты быстрой и абсолютной ликвидности.

Определение

Ликвидность - способность активов быть быстро проданными по цене, близкой к рыночной. Ликвидность - способность обращаться в деньги (см. термин "ликвидный активы").

Обычно различают высоколиквидные, низколиквидные и неликвидные ценности (активы). Чем легче и быстрее можно получить за актив полную его стоимость, тем более ликвидным он является. Для товара ликвидности будет соответствовать скорость его реализации по номинальной цене.

В российском бухгалтерском балансе активы предприятия расположены в порядке убывания ликвидности. Их можно разделить на следующие группы:

А1. Высоколиквидные активы (денежные средства и краткосрочные финансовые вложения)

А2. Быстрореализуемые активы (краткосрочная дебиторская задолженность, т.е. задолженность, платежи по которой ожидаются в течение 12 месяцев после отчетной даты)

А3. Медленно реализуемые активы (прочие, не упомянутые выше, оборотные активы)

А4. Труднореализуемые активы (все внеоборотные активы)

Пассивы баланса по степени возрастания сроков погашения обязательств группируются следующим образом:

П1. Наиболее срочные обязательства (привлеченные средства, к которым относится текущая кредиторская задолженность перед поставщиками и подрядчиками, персоналом, бюджетом и т.п.)

П2. Среднесрочные обязательства (краткосрочные кредиты и займы, резервы предстоящих расходов, прочие краткосрочные обязательства)

П3. Долгосрочные обязательства (раздела IV баланса "Долгосрочные пассивы")

П4. Постоянные пассивы (собственный капитал организации).

Для определения ликвидности баланса следует сопоставить итоги по каждой группе активов и пассивов. Идеальным считает ликвидность, при которой выполняются следующие условия:

А1 > П1

А2 > П2

А3 > П3

А4 < П4

Например, указанный выше анализ ликвидности по группам можно выполнить автоматически в программе "Ваш финансовый аналитик ".

Расчет коэффициентов ликвидности

В практике финансового анализа существует три основные показателя ликвидности.

Текущая ликвидность

Коэффициент текущей (общей) ликвидности (коэффициент покрытия; англ. current ratio, CR) — финансовый коэффициент, равный отношению текущих (оборотных) активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Это наиболее общий и часто используемый показатель ликвидности. Формула:

Ктл = ОА / КО

где: Ктл - коэффициент текущей ликвидности;

ОА - оборотные активы (внимание: до 2011 г. в Балансе в составе оборотных активов указывалась долгосрочная дебиторская задолженность - ее необходимо исключить из оборотных активов!);

КО - краткосрочные обязательства.

Коэффициент отражает способность компании погашать текущие (краткосрочные) обязательства за счёт только оборотных активов. Чем показатель больше, тем лучше платежеспособность предприятия.

Нормальным считается значение коэффициента 2 и более (это значение наиболее часто используется в российских нормативных актах; в мировой практике считается нормальным от 1.5 до 2.5, в зависимости от отрасли). Значение ниже 1 говорит о высоком финансовом риске, связанном с тем, что предприятие не в состоянии стабильно оплачивать текущие счета. Значение более 3 может свидетельствовать о нерациональной структуре капитала.

Быстрая ликвидность

Коэффициент быстрой ликвидности (иногда называют промежуточной или срочной ликвидности; англ. quick ratio, QR) — финансовый коэффициент, равный отношению высоколиквидных текущих активов к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Источником данных служит бухгалтерский баланс компании аналогично, как для текущей ликвидности, но в составе активов не учитываются материально-производственные запасы так как при их вынужденной реализации убытки будут максимальными среди всех оборотных средств. Формула быстрой ликвидности:

Кбл = (Краткосрочная дебиторская задолженность + Краткосрочные финансовые вложения + Денежные средства) / Текущие обязательства

Коэффициент отражает способность компании погашать свои текущие обязательства в случае возникновения сложностей с реализацией продукции.

Нормальным считается значение коэффициента не менее 1.

Абсолютная ликвидность

Коэффициент абсолютной ликвидности — финансовый коэффициент, равный отношению денежных средств и краткосрочных финансовых вложений к краткосрочным обязательствам (текущим пассивам). Источником данных служит бухгалтерский баланс компании аналогично, как для текущей ликвидности, но в составе активов учитываются только денежные и близкие к ним по сути средства:

Кал = (Денежные средства + краткосрочные финансовые вложения) / Текущие обязательства

В отличие от двух приведенных выше, данный коэффициент не нашел широкого распространения на западе. Согласно российским нормативным актам нормальным считается значение коэффициента не менее 0,2.

Коэффициент текущей, быстрой и абсолютной ликвидности можно автоматически рассчитать по данным бухгалтерского баланса в программе "

Коэффициент ликвидности – это специальный параметр, который рассчитывается на основании бухгалтерской отчетности компании по форме №1. Путем вычисления коэффициента ликвидности появляется шанс определить реальную эффективность работы предприятия. Кроме этого, рассчитанный параметр позволяет сделать выводы о его способности в оговоренные сроки погашать долги за счет оборотных (текущих) активов. Основной смысл коэффициента состоит в сравнении объема текущих долгов и оборотного капитала компании, необходимого для их погашения.

Коэффициент ликвидности – группа параметров, в которые входит несколько коэффициентов, а именно текущей, абсолютной и быстрой ликвидности. К этой же группе можно отнести соотношение дебиторской и кредиторской задолженности.

Сущность коэффициента ликвидности

Для каждой компании один из главных критериев эффективности работы – показатель ликвидности. Данный параметр отображает, насколько быстро может продать свою продукцию и переформировать материальные (прочие) активы в бумажную . При этом предприятие (здесь многое зависит от сферы, в которой ведется работа, и грамотности управления), может быть ликвидным в большей или в меньшей степени.

Все средства компании можно условно разделить на активы и со своей ликвидностью. К примеру, активы делятся на несколько групп:

Все активы по степени убывания можно представить следующим списком:

Для определения ликвидности компании и ее способности гасить вовремя долги производятся специальные расчеты. В качестве основных критериев ликвидности выступает группа коэффициентов - абсолютной ликвидности (может упоминаться, как ). Сюда же можно вкючить параметр текущей (общей) ликвидности и срочной (быстрой) ликвидности. Также производится расчет параметра, учитывающего отношение дебиторского и кредитного долга компании.

Упомянутые выше коэффициенты позволяют точно определить степень платежеспособности и ликвидности предприятия, оценить его перспективы развития. Анализ полученных параметров, как правило, проводится не по факту текущих значений, а в динамике. То есть рассчитанные показатели сравниваются с аналогичными вычислениями за прошлый период времени.

Коэффициент ликвидности: виды и особенности расчета

В параметре «оборотные средства» долгосрочная дебиторская задолженность не учтена.

Параметр помогает определить, может ли компания вовремя расплатиться у краткосрочными долгами путем применения оборотных средств. Чем выше уровень коэффициента, тем лучшей платежеспособностью может похвастаться предприятие. При этом анализ актуален не только на текущий момент времени, но и на случай чрезвычайных ситуаций.

Нормальная величина коэффициента – 1,5-2,5. Здесь ситуация зависит от отрасли, где функционирует компания, качества и структуры активов, грамотности управления и так далее. Слишком высокое и низкое значение коэффициента является неблагоприятным. Если показатель ниже единицы, то можно говорить о максимальном финансовом риске предприятия, которое не в состоянии справиться с имеющимися счетами. В свою очередь, коэффициент больше трех – это явный признак нерационального управления.

2. Коэффициент срочной (быстрой) ликвидности. Этот показатель наиболее интересен поставщикам, банкам, акционерам. С его помощью можно оценить, как быстро предприятие сможет справиться с непредвиденными затратами и оперативно перевести свои активы (пассивы) в денежные средства. То есть коэффициент показывает, сможет ли компания справиться с проблемами, используя имеющийся .

Коэффициент срочной ликвидности часто путают с другим параметром - текущей ликвидности. На самом же деле в составе первого параметра в роли оборотных средств учтены активы только средней и высокой ликвидности (к примеру, наличные деньги, товар на складах, сырье, готовая продукция, дебиторские долги, имеющие короткий срок покрытия). При этом запасы специальных материалов (полуфабрикатов, компонентов) здесь не учитываются.

Источник для расчета – форма №1 бухгалтерского баланса. В данном случае в общей сумме активнов не учтены запасы материально-производственного характера, ведь в случае их вынужденной продажи возможны большие убытки по всем счетам.

Вычисление коэффициента быстрой ликвидности (Кбл) :

Кбл = (Краткосрочные инвестиции + Наличность + Краткосрочные дебиторские долги) / Краткосрочные обязательства.

Также коэффициент срочной ликвидности можно посчитать по формуле :

Ксл = (Текущие средства – Запасы) / Краткосрочные долги.

Этот параметр позволяет оценить, какую часть своих обязательств компания может покрыть за счет капитала на различных счетах и путем использования кредиторских долгов или продажи краткосрочных ценных бумаг. Чем больше показатель, тем лучше платежеспособность. При этом нормальным параметром для коэффициента является 0,8. Ряд аналитиков считают, что норма – от 0,6 до 1,0. То есть в идеале денежные активы компании и вероятные будущие поступления должны компенсировать задолженность компании.

Чтобы повысить коэффициент компания должна направить свои усилия на повышение собственных оборотных средств и получение долгосрочных кредитов. При этом значение Ксл или Кбл больше трех говорит о нерациональном распределении имеющегося капитала. К примеру, причиной может быть рост дебиторского долга, медленная капитала и так далее.

3. Коэффициент абсолютной ликвидности (Каб) помогает увидеть, какую часть краткосрочных долгов компания может погасить путем применения наиболее ликвидных активов (краткосрочных ценных бумаг и наличности). Источник расчета – бухгалтерский баланс (как и в прошлом случае). Формула для вычисления следующая:

Каб = (Наличность предприятия + Краткосрочные инвестиции) / Текущие обязательства.

Оптимальное значение Каб должно быть больше 0,2. Чем выше данный параметр, тем лучшую платежеспособность имеет компания. С другой стороны, слишком высокий показатель – это также плохо. Он говорит о том, что структура компании сформирована нерационально.

5. Коэффициент отношения дебиторского и кредиторского долга позволяет оценить, насколько дебиторская задолженность способна покрыть долги по кредитам. Как правило, своевременные выплаты по дебиторским долгам позволяют компании исполнять свои обязательства в установленные сроки. Нормальное значение параметра может различаться. Здесь все зависит от ряда факторов – степени агрессивности политики, целей компании, покупательной способности и так далее. При этом величина меньше 1 - это яркий признак высокого риска потери платежеспособности.

Кдзкз = Краткосрочная дебиторская задолженность / Кредиторские долги

Будьте в курсе всех важных событий United Traders - подписывайтесь на наш

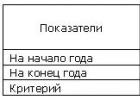

Рассчитаем показатели ликвидности на 2008 и 2009 годы, так как они рассчитываются на дату, то таблица с исходными данными по своей структуре будет похожа на вышепредставленную (см. расчет показателей платежеспособности).

Таблица 35 «Исходный данные»

|

Показатели |

2008 год, тыс. руб. |

2009 год, тыс. руб. |

Абсолютное отклонение, тыс. руб. |

Темп роста, % |

|||||

|

начало |

конец |

конец |

2008-2009 |

2008-2009 |

|||||

|

Денежные средства | |||||||||

|

Краткосрочные обязательства | |||||||||

|

Краткосрочная дебиторская задолженность | |||||||||

|

Запасы | |||||||||

|

Оборотные активы | |||||||||

Порядок расчета представим следующими формулами:

Коэффициент абсолютной ликвидности: Кал=(денежные средства+краткосрочные финансовые вложения)/краткосрочные обязательства;

Промежуточный коэффициент покрытия: Кпп=(денежные средства+краткосрочные финансовые вложения+краткосрочная дебиторская задолженность)/краткосрочные

обязательства;

Общий коэффициент покрытия: Кпо=(денежные средства+краткосрочные финансовые вложения+краткосрочная дебиторская задолженность+долгосрочные дебиторские вложения+запасы)/краткосрочные обязательства;

Коэффициент текущей ликвидности: Ктл=оборотные активы/(краткосрочные обязательства-доходы будущих периодов-резервы предстоящих расходов).

С помощью данных показателей выясним, способно ли предприятие вовремя выполнить свои краткосрочные обязательства.

Таблица 36 «Показатели ликвидности»

|

Показатели ликвидности |

2008 год |

2009 год |

Абсолютное отклонение, доли |

|||

|

Начало, доли |

Конец, доли |

Конец, доли |

2008 год |

2009 год |

2008-2009 |

|

Вывод: за период 2008 года показатели ликвидности имеют ярко выраженную тенденцию снижения.

Коэффициент текущей ликвидности показывает сколько раз краткосрочные обязательства покрываются оборотными активами организации, или сколько раз наша организация способна удовлетворить требования кредиторов. Данный коэффициент в начале и конце 2008 года равен 1,73 и 1,55 соответственно. За рассматриваемый период оборотные активы предприятия превышают краткосрочные обязательства, но не более чем в два раза, что могла бы говорить о нерациональном вложении компанией своих средств и неэффективном их использовании.

Коэффициент абсолютной ликвидности показывает, какая часть краткосрочных обязательств, при необходимости, может быть погашена немедленно. Так, на начало 2008 года предприятие способно погасить 47% своих обязательств, немедленно, а на конец отчетного периода, всего лишь, 0,1% от своих обязательств. Повышение уровня показателя к концу 2008 года можно произвести за счет равномерного и своевременного погашения дебиторской задолженности.

За период 2009 года наметилась тенденция увеличения уровня показателей ликвидности. Коэффициент текущей ликвидности к концу года вырос на 0,13, по сравнению с 2008 годом, произошло снижение уровня на 0,05. Коэффициент абсолютной ликвидности так же к концу года увеличился на 0,029, по сравнению с 2008 годом, претерпел снижение на 0,44.

Уровень оборотных активов, как и за предшествующий период, 2008 года, превышает уровень краткосрочных обязательств, но не более, чем в два раза, что говорит о рациональных вложениях организации и рациональном их использовании.

Анализ ликвидности баланса проведем по методике Шеремета и Сайфулина.

Таблица 37 «Анализ ликвидности баланса»

|

Группа А(П)/наименование группы |

Статьи, включающиеся в группу/статьи исключаемые из группы |

Значение статей, тыс. руб. |

Значение статей, исключаемых из группы тыс. руб. |

Итоговые значения, тыс. руб. |

||||||

|

Начало 2008 года |

Конец 2008 года |

Конец 2009 года |

Начало 2008 года |

Конец 2008 года |

Конец 2009 года |

Начало 2008 года |

Конец 2008 года |

Конец 2009 года |

||

|

А1/наиболее ликвидные активы |

Денежные средства | |||||||||

|

А2/быстрореализуемые активы |

Краткосрочная дебиторская задолженность | |||||||||

|

Прочие оборотные активы | ||||||||||

|

АЗ/медленнореализуемые активы |

Запасы/расходы будущих периодов | |||||||||

|

А4/труднореализуемые активы |

Внеоборотные активы | |||||||||

|

Итого А: | ||||||||||

|

П1/наиболее срочные обязательства |

Кредиторская задолженность | |||||||||

|

П2/краткосрочные пассивы |

Краткосрочные кредиты и займы | |||||||||

|

П4/постоянные пассивы |

Капитал и резервы/НДС по приобретенным ценностям; расходы будущих периодов |

(10522+50)-236=10336 |

(11560+50)-210=11400 |

(12391+50)-187=12254 |

||||||

|

Задолженность перед участниками по выплате доходов/НДС по приобретенным ценностям; расходы будущих периодов | ||||||||||

|

Итого П: | ||||||||||

Таблица 38 «Расчет платежного излишка (недостатка), тыс. руб .»

|

Активы |

Пассивы |

Платежные излишки (недостатки) |

||||||||

|

Группа А |

Начало 2008 |

Конец 2008 |

Конец 2009 |

Группа П |

Начало 2008 |

Конец 2008 |

Конец 2009 |

Начало 2008 |

Конец 2008 |

Конец 2009 |

|

Итого А: |

Итого П: | |||||||||

Вывод: баланс данной организации не считается абсолютно ликвидным, так как не выполняется одно из неравенств: А1>=П1. в нашем случае, сумма активов, характеризующих быструю ликвидность, по всем отчетным периодам намного меньше величины пассивов, характеризующих наиболее срочные обязательства. Но есть возможность покрытия платежного недостатка по данной группе за счет выявленного платежного излишка других групп.

Оценка источников финансирования Внеоборотных и Оборотных Активов

Таблица 39 «Определение источников финансирования имущества на начало 2008 года, тыс. руб.»

|

Активы |

Источники (пассивы) |

Вид капитала |

||

|

Группа |

На начало 2008 года |

Группа |

На начало 2008 года |

|

|

Внеоборотные активы |

Собственный капитал |

Основной капитал |

||

|

Оборотные активы |

Собственный капитал |

Оборотный капитал |

||

|

Краткосрочные обязательства | ||||

|

Итого Активов |

2988+17858=20846 |

Итого Пассивов |

2988+7534+10324= | |

Вывод: внеоборотные активы на начало 2008 года финансировались только за счет собственного капитала, в размере 2988 тысяч рублей, что составляет 100% основного капитала ((2988/2988)*100%), или, ((2988/20846)*100%), 14,33% от величины всех источников финансирования. Отсутствие краткосрочных обязательств, направленных на финансирование внеоборотных активов, говорит о правильно выбранной политике управления организацией.

Оборотные активы на начало 2008 года финансируются за счет двух источников: собственного капитала, в размере 7534 тысячи рублей; и краткосрочных обязательств в размере 10324 тысяч рублей. Суммируя данные величины источников финансирования, мы получаем сумму, равную 17858 тысяч рублей, что и характеризует величину оборотного капитала. На финансирование оборотных активов направляется 100% величины краткосрочных обязательств, или 49,53% от общей величины капитала организации на начало 2008 года, ((10324/20846)*100%).

Таблица 40 «Определение источников финансирования имущества на начало 2009 года, тыс. руб.»

Расчет производим аналогично расчетам, приведенным в таблице 38 (см. выше).

|

Активы |

Источники (пассивы) |

Вид капитала |

||

|

Группа |

На начало 2009 года |

Группа |

На начало 2009 года |

|

|

Внеоборотные активы |

Собственный капитал |

Основной капитал |

||

|

Оборотные активы |

Собственный капитал |

Оборотный капитал |

||

|

Краткосрочные обязательства | ||||

|

Итого Активов |

Итого Пассивов | |||

Вывод: на начало 2009 года происходит уменьшение величины внеоборотных активов, по сравнению с началом 2008 года. Сумма уменьшения составила 120 тысяч рублей. По статье «Оборотные Активы» наблюдается тенденция увеличения, размер увеличения составил 6740 тысяч рублей. Источники финансирования не изменились, внеоборотные активы так же полностью финансируются только лишь за счет собственного капитала, финансирование оборотных активов производится из двух источников: собственный капитал и краткосрочные обязательства. Это лишний раз показывает наличие правильной политики управления организацией, так как краткосрочные обязательства используются лишь для финансирования оборотных активов.

Таблица 41 «Определение источников финансирования на конец 2009 года, тыс. руб.»

|

Активы |

Источники (пассивы) |

Вид капитала |

||

|

Группа |

На конец 2009 года |

Группа |

На конец 2009 года |

|

|

Внеоборотные активы |

Собственный капитал |

Основной капитал |

||

|

Оборотные активы |

Собственный капитал |

Оборотный капитал |

||

|

Краткосрочные обязательства | ||||

|

Итого Активов |

Итого Пассивов | |||

Вывод: в период 2008 – 2009 годы источники финансирования остались неизменны, что лишний раз убеждает нас в правильном построении политики управления. Можно заметить, что в этот период происходит уменьшение величины внеоборотных активов, что говорит о снижении производственных мощностей и сокращении производства, а значительно увеличение величины оборотных активов свидетельствует о наличии большого количества нереализованной готовой продукции и товаров для перепродажи, находящихся на складе организации. Собственный капитал при финансировании внеоборотных активов составляет 100% основного капитала, или 8,8% от всех источников финансирования. При финансировании оборотных средств, краткосрочные обязательства составляют 54,38% от величины всех имеющихся источников финансирования у организации, на конец 2009 года.

Таблица 42 «Расчет собственного оборотного капитала за 2008 – 2009 годы, тыс. руб.»

В связи с отсутствием долгосрочных обязательств, способ собственный капитал + долгосрочные обязательства – внеоборотные активы, рассмотрен не будет, так как результат данного расчета будет дублировать способ 1 (см. ниже).

|

Способ расчета |

Начало 2008 года |

Начало 2009 года |

Конец 2009 года |

Абсолютное отклонение |

||

|

За 2008 год |

За 2009 год |

За 2008 – 2009 годы |

||||

|

1) Собственный капитал – внеоборотные активы |

12391–2398=9993 | |||||

|

2) Оборотные активы - краткосрочные обязательства |

17858–10324=7534 |

24598–15906=8692 |

24766–14773=9993 | |||

Вывод: по данным расчета собственного оборотного капитала делаем следующие выводы о том, что величина собственного оборотного капитала имеет ярко выраженную тенденцию увеличения, к концу 2009 года сумма капитала составила 1158 тысяч рублей, что на 1301 тысяч рублей больше величины собственного оборотного капитала на конец 2008 года, и на 1158 тысяч рублей – на начало 2008 года. Таким образом, у данной организации становится все больше средств для финансирования внеоборотных и оборотных активов. Несмотря на полученное увеличение, величины собственного капитала не хватает для полного финансирования нефинансовых и финансовых активов (см. расчет типа финансовой устойчивости).

Диагностика вероятности банкротства

В данном разделе проведем диагностику при помощи нескольких моделей.

Двухфакторная модель Альтмана

Для расчета вероятности банкротства с помощью данной модели, мы используем ранее рассчитанные данные – полный коэффициент покрытия и коэффициент зависимости (см. раздел 4).

Вероятность банкротства обозначим буквой Ф. Общая формула для расчета вероятности банкротства выглядит следующим образом:

Ф=-0,3877-1,0736*Кпо+0,0579*Кз; подставив ранее расчитанные данные, мы получим:

Начало 2008 года: Ф=-0,3877-1,736*1,54+0,0579*0,5=-2,0121<0;

Конец 2008 года: Ф=-0,3877-1,736*1,44+0,0579*0,58=-1,5979<0;

Конец 2009 года: Ф=-0,3877-1,736*1,59+0,0579*0,54=-2,0635<0.

Вывод: во всех рассматриваемых случаях, на начало/конец 2008 года и конец 2009 года, Ф<0, что говорит о вероятности банкротства менее 50% и снижении этой вероятности по мере уменьшения Ф.

Четырехфакторная модель Лиса.

Для расчета вероятности банкротства с помощью данной модели нам потребуются исходные данные, которые мы представим в виде следующей таблицы.

Таблица 43 «Исходные данные»

|

Показатели |

2008 год, тыс. руб. |

2009 год, тыс. руб. |

|

|

Начало |

Конец |

Конец |

|

|

Оборотные активы | |||

|

Валюта баланса | |||

|

Прибыль от продаж | |||

|

Нераспределенная прибыль | |||

|

Собственный капитал | |||

|

Заемный капитал | |||

Общая формула для расчета вероятности банкротства выглядит следующим образом: Ф=0,063*Х1+0,092*Х2+0,057*Х3+0,001*Х4, где

Ф-вероятность банкротства;

Х1=Оборотные активы/валюта баланса;

Х2=прибыль от продаж/валюта баланса;

Х3=нераспределенная прибыль/валюта баланса;

Х4=собственный капитал/заемный капитал.

Так как при расчета все показатели берутся за соответствующий период, поэтому представим исходные данные, трансформировав таблицу 43.

Таблица 44 «Исходные данные»

|

Показатели |

2008 год |

2009 год |

|

Оборотные активы |

(17858+24598)/2=21228,0 |

(24598+24766)/2=24682,0 |

|

Валюта баланса |

(20846+27466)/2=24156,0 |

(27466+27164)/2=27315,0 |

|

Прибыль от продаж | ||

|

Нераспределенная прибыль |

(10116+13618)/2=11867,0 |

(11990+13618)/2=12804,0 |

|

Собственный капитал |

(10522+11560)/2=11041,0 |

(11560+12391)/2=11975,5 |

|

Заемный капитал |

(10324+15906)/2=13115,0 |

(15906+14773)/2=15339,5 |

Расчет произведем в виде таблицы.

Таблица 45 «Показатели для расчета вероятности банкротства»

|

Показатели |

2008 год |

2009 год |

|

21228,0/24156,0=0,8788 |

24682,0/27315,0=0,9036 |

|

|

7708,0/24156,0=0,3191 |

2645,0/27315,0=0,0968 |

|

|

11867,0/24156,0=0,4913 |

12804,0/27315,0=0,4688 |

|

|

11041,0/13115,0=0,8419 |

11975,5/15339,5=0,7807 |

Ф=0,063*0,8788+0,092*0,3191+0,057*0,4913+0,001*0,8419=0,1136;

0,1136>0,037;

Ф=0,063*0,9036+0,092*0,0968+0,057*0,4688+0,001*0,7807=0,14604

0,1460>0,037.

В обоих случаях вероятность банкротства мала.

Модель – R .

Таблица 46 «Исходные данные»

|

Показатель |

2008 год |

2009 год |

||||

|

Начало |

Конец |

Среднее |

Начало |

Конец |

Среднее |

|

|

Оборотный капитал | ||||||

|

Активы | ||||||

|

Чистая прибыль | ||||||

|

Собственный капитал | ||||||

|

Выручка от продажи | ||||||

|

Интегральные затраты | ||||||

Таблица 47 «Нормативные значения вероятности»

|

Значение |

Вероятность банкротства |

Вероятность в % |

|

Максимальная |

От 90 до 100 |

|

|

От 0 до 0,18 |

От 60 до 80 |

|

|

От 0,18 до 0,32 |

От 35 до 50 |

|

|

От 0,32 до 0,42 |

От 15 до 20 |

|

|

Более 0, 42 |

Минимальная |

Общая формула для расчета: Р=8,38*(Оборотный капитал/Активы)+(чистая прибыль/собственный капитал)+0,054*(выручка от продажи/активы)+0,63*(чистая прибыль/интегральные затраты).

2008 год: Р=8,38*0,879+0,32+0,054*2,475+0,63*0,067=7,86188;

2009 год: Р=8,38*0,904-0,14+0,054*2,654-0,63*0,023=7,56435.

Вывод: по данным расчета видно, что в анализируемые периоды вероятность банкротства минимальна, до 10%.

Похожие статьи