Классификация стран по уровню экономического развития

Для того чтобы поделить страны мира на группы в зависимости от уровня их экономического развития, разные организации пользуются различными критериями. Самый простой подход – разделение мировой экономики на группы стран по уровню дохода на душу населения. Эта классификация принята Всемирным банком.

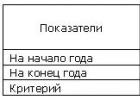

В зависимости от уровня валового национального дохода на душу населения страны делятся на несколько групп:

Страны с низкими доходами (годовой доход на душу населения не более 765 долл.). Всего 61 страна. К таким странам относятся: Афганистан, Вьетнам, Эфиопия, Молдова, Камбоджа, Сомали, Судан, Таджикистан, Узбекистан, Индия, Непал, Нигерия и т.д.

Страны со средними доходами (годовой доход на душу населения от 766 до 9385 долл.). Всего 92 страны. Но эти страны еще подразделяются на государства с доходами ниже средних (от 766 до 3035 долл.) 56 стран – Азербайджан, Армения, Беларусь, Бразилия, Грузия, Египет, Ирак, Иран, Китай, Колумбия, Куба, Парагвай, Перу, Россия, Таиланд, Тунис, Турция, Югославия. И государства с доходами выше средних (от 3036 до 9385 долл.) 36 стран – Аргентина, Латвия, Саудовская Аравия, Венгрия, Доминикана, Мексика, Оман, Польша, Уругвай, Хорватия, Чешская республика.

Страны с высокими доходами (годовой доход на душу населения свыше 9386 долл.). Всего 56 стран. К таким странам относятся: Австралия, Австрия, Италия, Канада, Кувейт, США, Дания, Израиль, Исландия, Германия, Бельгия, Бахрейн, Швейцария, Япония и т.д.

Стандартная классификация стран ООН

Мир по своей социально-экономической природе крайне неоднороден. В настоящее время можно выделить три группы стран:

Промышленно развитые страны с рыночной экономикой;

Развивающиеся страны (ранее назывались страны «третьего мира»);

Страны с переходной экономикой, представленные государствами Восточной Европы, Россией и государствами, сформировавшимися из республик бывшего СССР.

Страны каждой группы имеют сходные характеристики, к которым относятся: отраслевая структура экономики, уровень ВВП на душу населения, социальная структура общества.

Основные признаки развитых стран

В соответствии с классификацией ООН к странам с развитой рыночной экономикой относятся 27 государств (Австралия, Финляндия, Нидерланды, Ирландия, Великобритания, Швеция, Португалия, Италия, Дания, Австрия, Франция, Германия, США, Канада, Япония и т.д.) Критериями для включения той или иной страны в группу развитых являются:

Высокий уровень социально-экономического развития, выражающийся в высоких уровнях ВВП в целом, на душу населения в частности, в высоком жизненном уровне и стандарте;

Рыночная система хозяйствования;

Открытость экономики;

Преобладание в процессе производства ВВП сферы услуг над промышленностью и сельским хозяйством;

Переход промышленности от добывающих и материалоемких отраслей к новым высокотехнологичным и наукоемким отраслям;

Высокий уровень механизации и продуктивности сельскохозяйственного производства, в результате чего 3-8% трудоспособного населения, занятого в сельском хозяйстве этих стран, полностью обеспечивают продовольствием свои страны и превратили сельское хозяйство в экспортный сектор экономики в большинстве стран этой группы.

В странах с развитой рыночной экономикой проживает 1,2 млрд. человек (23% всего населения мира). Они сосредотачивают около 70% мирового ВВП и дают 70-75% мирового промышленного производства. ВВП на душу населения колеблется в этих странах от 10 до 25 тыс. долл. На развитые страны приходится 70% мирового импорта и 85% мирового экспорта прямых иностранных инвестиций.

Промышленно развитые страны – главный производитель промышленной и сельскохозяйственной продукции, несмотря на наметившуюся тенденцию к некоторому снижению их доли в мировом производстве. Большие капиталовложения в науку (2-3% ВВП) и внедрение ее достижений в производство определяют высокий интеллектуальный уровень труда. Гуманизация экономики развитых стран означает высокий процент расходов на медицину, образование, культуру. Значительны также расходы на охрану окружающей среды (3-4% ВВП), что подтверждает высокий уровень экологизации экономики.

При всем многообразии развивающихся стран, их характерных чертах и особенностях можно выделить ряд общих черт и характеристик, позволяющих рассматривать их как устойчивую общность.

К числу этих черт можно отнести:

1. Многоукладный характер экономики развивающихся стран.

2. Низкий уровень развития производительных сил, отсталость промышленности, сельского хозяйства и социальной инфраструктуры (за исключением стран первой группы, "верхнего полюса", т. е. НИС, и др.).

3. Зависимое положение в системе мирового хозяйства. Периферийный характер капитализма. Рассмотрим эти черты поподробнее.

Экономика развивающихся государств опирается на многоукладную социально-экономическую структуру. В ряде стран имеется как капиталистический уклад, так и родоплеменные и патриархальные отношения. Заметную роль в экономике развивающихся стран играет государство и государственный уклад. Курс на развитие государственного сектора сопровождается политикой поощрения капиталистического предпринимательства, в результате чего возникает и развивается госкапитализм.

Говоря о многоукладности развивающихся государств, необходимо подчеркнуть, что в большинстве своем это крестьянские страны, с преобладанием сельскохозяйственного производства. В сельском хозяйстве определяющим является мелкотоварный уклад с большой долей патриархальных, натуральных отношений.

Частнокапиталистический уклад, существующий в освободившихся государствах, включает в себя различные формы капиталистической собственности. По уровню развития частнокапиталистических отношений развивающиеся страны значительно отличаются друг от друга. В наиболее экономически передовых развивающихся государствах капиталистические рыночные отношения становятся системообразующими. Более того, в ряде стран происходит формирование специфического государственно-монополистического капитализма. В группе наименее развитых государств национальный частнокапиталистический уклад находится в стадии формирования.

Значительную роль в экономике развивающихся стран играет так называемый неформальный сектор экономики. Он охватывает трудовую деятельность людей, не поддающуюся регистрации официальной статистикой. В неформальном секторе распространен семейный подсобный бизнес в сфере ремесленичества, торговли и услуг. Неформальный сектор экономики в развивающихся странах разрастается повсюду, в крупных и малых городах, вокруг новых строительств, традиционно распространен он в сельских районах. По оценке ЮНИДО в неформальном секторе развивающихся стран в середине 90-х годов было занято около 300 млн. человек и он давал от 5 до 35% ВВП. В Кении, например, эта цифра составляет 35%, Танзании - 30-33%, Гане - 32%, Нигерии - 27%. Характерно, что в 90-е годы неформальный сектор получил заметное развитие в экономике европейских постсоциалистических стран, в том числе в России.

Специфика развития национального частнокапиталистического уклада связана с проблемами накопления (недостатком денежных ресурсов) и особенностями реализации накопленных средств. Эти средства направляются в торговлю (внутреннюю и внешнюю), покупку недвижимости, ремонт машин, страхование, владение бензоколонками, такси, то есть туда, где большая оборачиваемость капитала. В производство капитал идет только тогда, когда создаются благоприятные условия. Однако, как правило, иностранный капитал уже занял основные позиции в экономике страны и крайне неохотно уступает их национальному предпринимательскому капиталу.

Возникший и развивающийся в большинстве освободившихся государств капитализм имеет периферийный характер. Это означает, что он отличается от капитализма промышленно развитых стран не только степенью развития, но, что самое главное, моделью способа производства и распределения материальных благ. Капитализм центров возникал и развивался на национальной почве, как длительный, органический и взаимоувязанный процесс постоянного роста накопления. В странах, задержавшихся с развитием рыночных отношений (либо отказавшихся от капиталистической модели), он возникает и развивается как иммитационная модель в результате вливания иностранного капитала, технологий и идеологии. Здесь нет взаимоувязки развития элементов модели. Иммитация начинается с создания рынка, на котором привилегированный слой населения может приобрести все ему необходимое. А это автоматически исключает от участия в рынке и обрекает на нищету значительные слои населения.

Новые технологии, внедряемые транснациональными корпорациями, как правило, соответствуют вчерашнему дню, но стоимость их высока. Модель периферийного капитализма также порождает интеллектуальную эмиграцию - "утечку мозгов" из страны.

Развитие периферийного капитализма проходит асинхронно, неравномерно. Экономический прогресс и политическая демократия развиваются не параллельно, а часто наоборот. Некоторые развивающиеся государства, начав с внедрения модели периферийного капитализма, находят внутренние силы и средства отойти от нее, двигаясь к вершинам прогресса собственным путем, в наибольшей степени учитывая собственную специфику. Общими чертами большинства развивающихся стран являются: бедность, перенаселение, большой уровень безработицы, огромная задолженность промышленно развитым странам. В своем социальном развитии большинство развивающихся государств по уровню жизни населения отстает от передовых стран промышленного Севера в 20-50 раз.

Накануне XXI века 800 млн. человек в развивающихся странах голодают, а 1,3 млрд. - живут менее, чем на один доллар в день. Показатель - 1 долл. в день на поддержание жизни избран западными экономистами в качестве критерия для оценки и сравнений. Так, из расчета способности человека тратить один доллар в день количество беднейшего населения в Южной Азии насчитывает 515 млн. человек, или 39% от количества нищенствующих в мире. В Африке за чертой бедности проживает 219 млн. человек (17%), а в Латинской Америке - 110 млн. (9%).

Позиция экономически развитых стран в мировом хозяйстве определяется следующим:

а) наличием у них высокоразвитого информационно-индустриального и научно-инвестиционного комплексов;

б) свободным капиталом;

в) их контролем над большей частью глобальной инфраструктуры мирового хозяйства, включая услуги, транспорт и т.п.

Исходя из роли отдельных элементов хозяйственного механизма, можно выделить следующие модели экономики развитых стран:

- либеральная модель (США, Канада, Великобритания);

- корпоративистская модель регулирования рынка, в которой отмечается сильное государственное участие (Швеция, Австрия, Япония, Южная Корея);

- социально-рыночная модель, в которой совмещаются большая экономическая активность государства с широкими обязательствами в обеспечении благосостояния (Германия, Франция).

В 50-60-е гг. выработка основных направлений экономической политики развитых стран опиралась на теорию Дж. Кейнса, в которой важная контролирующая и направляющая роль принадлежит государству. Многие страны в этих целях использовали институт экономического планирования. Успехи СССР, достигнутые на основе пятилетних планов, также оказали определённое влияние на западные страны.

В середине 70-х гг. развитые страны столкнулись с острым структурным кризисом в мировом хозяйстве, перед лицом которого сложившиеся в 50-60-е гг. меры национального регулирования оказались бессильны.

Экономические трудности 80-х гг. поставили под сомнение правильность системы государственного регулирования рыночной экономики на основе кейнсианской модели, которая была заменена консервативным вариантом государственного регулирования. На практике такая политика осуществлялась в годы правления республиканской администрации президента Р.Рейгана (1981-1988 гг.) и получила название "рейганомики".

"Рейганомика" явилась лишь одним из вариантов неоконсервативной политики, которая на протяжении 80-х - начала 90-х годов применялась во всех развитых странах.

Одной из примечательных черт в перестройке экономической политики 80-90-х гг. явилась приватизация государственной собственности и резкое ограничение роли государства в экономике. Наибольших масштабов эти процессы достигли в Великобритании во время правления М.Тэтчер. Во всех индустриально развитых странах доля государственных предприятий в производстве ВВП сократилась с 9% в 1982 г. до 5% в 1998 г.

Еще по теме Общие черты экономик развитых стран:

- 16.1. Причины реформирования экономики в постсоветский период в странах ЦВЕ. Основные черты переходной экономики в странах ЦВЕ. Либерализация. Финансовая стабилизация. Приватизация.

Общие черты и модели развития экономики промышленно развитых стран

Классификация стран

Экономика промышленно развитых стран

Лекция 10

Международная торговля услугами и результатами интеллектуальной деятельности

Основное отличие торговли услугами от торговли товарами, состоит в том, что услуги не имеют свойства накапливаться. Объем рынка услуг составляет 25% мирового товарного оборота͵ причем темпы роста данного сектора значительно превышают темпы роста мировой торговли товарами.

Специфические черты международной торговли услугами:

· место производства и потребления услуг совпадают;

· тесная связь рынка услуг с рынков товаров, капитала и рабочей силы;

· степень концентрации на рынке услуг гораздо выше, чем на рынке товаров;

· ряд услуг практически не вовлекается в международный оборот.

Основную роль в международной торговле услугами играют туризм и транспортные услуги.

Международная торговля результатами интеллектуальной деятельности – продажа технических заданий, достижений, опыта и т.д. на международном технологическом рынке. Международный технологический рынок– рынок, возникающий в связи с научно-техническим развитием, на котором происходит распределение научных знаний и достижений.

Международная торговля вышеуказанным товаром осуществляется на базе обмена с некоммерческим и коммерческим характером. Коммерческая форма обмена включает в себя: лицензионную торговлю, франчайзинг, инжиниринг, заключение ряда контрактов.

В 1980 ᴦ. в ЭКОСОС с целью удобства проведения анализа мировой экономики была выбрана разбивка стран на три группы: развитые страны с рыночной экономикой (РСРЭ), страны с переходной экономикой и развивающиеся страны.

Группа развитых стран с рыночной экономикой включает в себя 23 страны. Она подразделяется на две подгруппы.

К первой подгруппе относятся семь государств с наибольшим объёмом валового национального продукта. Это Германия, Италия, Канада, Соединенное Королевство Великобритания, Соединенные Штаты Америки, Франция, Япония.

Вторая группа индустриально – развитых стран также должна быть разбита на три подгруппы. В первую подгруппу можно отнести страны с высоким уровнем развития экономики. Это Швейцария, Австрия, Бельгия, Нидерланды, Швеция, Норвегия, Дания. Вторая подгруппа включает в себя страны, так называемого, ʼʼпереселенческого капитализма ʼʼ. Это Австралия, Новая Зеландия, ЮАР. Третья группа стран (Южная Корея, Тайвань, Гонконг, Таиланд, Сингапур, Аргентина, Бразилия, Мексика) образовалась в результате успешного развития национальных экономик. Οʜᴎ называются ʼʼновые индустриальные страны ʼʼ.

Страны с переходной экономикойподразделяются на страны Восточной Европы - Албания, Болгария, Венгрия, Польша, Румыния, Чехия, Словакия и страны бывшего СССР. Данная группа стран с начала 90-х годов проводит экономические реформы, направленные на обеспечение устойчивого развития народного хозяйства. Наибольших успехов добились Польша, Чехия, Венгрия.

Развивающиеся страны обычно группируются по регионам с учетом их географического положения. Отдельно выделяют страны с активным платежным балансом (страны-экспортеры капитала) и страны-импортеры капитала . Страны-импортеры капитала для целей анализа подразделяют на две категории:

а) страны-экспортеры энергоресурсов;

б) страны-импортеры энергоресурсов

Страна считается экспортером энергоресурсов, если:

1. ее производство первичных энергоресурсов (каменный уголь, нефть, природный газ) превышает потребление более, чем на 20%;

2. экспорт энергоресурсов составляет более 20% от общего объёма экспорта

Страны-импортеры энергоресурсов подразделяются на - страны с недавно сформировавшимся активным платежным балансом (Корея, Гонконг, Сингапур, Тайвань) и ʼʼдругие страныʼʼ.

К группе ʼʼнаименее развитых стран ʼʼ относятся около 50 развивающихся стран. Οʜᴎ имеют узкую, даже монокультурную структуру хозяйства, высокую степень зависимости от внешних источников финансирования. В ООН используют три критерия для отнесения стран к данной группе: доля ВВП на душу населения не превышает 350 долл.США, доля взрослого населения, умеющего читать, не более 20%, обрабатывающая промышленность в ВВП составляет не более 10%. В эту группу входят 8 стран Азии, 28 – Африки, 5 – Латинской Америки и Океании.

Промышленно развитые страны являются наиболее экономически сильной подсистемой всемирного хозяйства. Подсистема включает в себя 23 государства, входящих в ОЭСР. Все они, за исключением Японии, являются европейскими или производными от Западной Европы. Их отличает единый в социально-экономическом плане воспроизводственный процесс в рамках национальных хозяйств, интенсивный темп развития экономики, высокий уровень развития производительных сил. В странах этой подсистемы проживает около 16% населения мира, но она сосредоточивает подавляющую часть экономического и научно-технического потенциала мира. Хозяйственное развитие стран Запада, их внутриэкономическая и внешнеэкономическая политика предопределяют основные направления научно-технических сдвигов и структурной перестройки в мировом хозяйстве, состояние мирового рынка.

Основные признаки промышленно развитых стран:

1. в общественно-экономическом плане развитие их хозяйства базируется на капиталистическом способе производства, то есть на определенном единстве и взаимодействии производительных сил и производственных отношений, определяемых собственностью на средства производства. Зрелость определяется как стадия, когда экономика способна перейти от традиционных отраслей и эффективно использовать широкий спектр ресурсов.

2. промышленно развитые страны Запада выделяются среди всех подсистем мирового хозяйства очень высоким уровнем их экономического развития. Определяющая роль производства – получение прибыли, побуждает повышать производительность труда, вводить новую технику.

3. буржуазные революции преобразовали все сферы жизни западных стран. Очень большие изменения произошли в социальной структуре общества.

4. в ходе общественно-исторического развития в западных странах сложилось гражданское общество как совокупность форм социальной организации, распространяющихся на все общество и его крупные составные части.

Развитые капиталистические страны как подсистема мирового хозяйства являются самоорганизующимися, открытыми образованиями, находящимися в состоянии развития и взаимодействия с внешней средой.

Международные экономисты выделяют ряд моделей развития рыночной экономики.

Либеральная модель (дарвинистская) распространена в США, Канаде, Бельгии, Франции, Ирландии, Италии, Британии. Стоит сказать, что для нее характерны низкий уровень профсоюзного движения, децентрализованные переговоры по заработной плате, ограниченное трудовое законодательство, отсутствующая или ограниченная минимальная зарплата͵ малоразвитая политика занятости.

Корпоративистская модель представляет собой систему регулируемого рынка, где отмечаются интенсивные формы государственного участия. Этот тип имеет два подвида. Демократический корпоративизмпреобладает в странах, где долгое время у власти находились правительства социал-демократов, довольно высок уровень государственного предпринимательства (Швеция, другие северные страны, Австрия). Иерархический корпоративизмхарактеризуется регулированием использования ресурсов (Япония). Он также отличается активным участием государства в обеспечение деловой активности в стране при его невысокой доле в предпринимательском секторе.

Социально-рыночная модель предусматривает постоянную поддержку тех, кто испытывает социальные трудности в нерегулируемом капитализме (ФРГ).

Общие черты и модели развития экономики промышленно развитых стран - понятие и виды. Классификация и особенности категории "Общие черты и модели развития экономики промышленно развитых стран" 2017, 2018.

К развивающимся странам относится самая большая группа стран, расположенных в Африке, Америке, Азии и Океании. Для них характерны, как правило, огромные территории, большое количество трудовых и природных ресурсов (более половины населения, не менее 50% мировых запасов минерального сырья в мире). Группу развивающихся стран нередко называют «третий мир», «бедный» Юг, и она крайне неоднородна по своему составу.

Развивающиеся страны - особая категория государств, сохраняющих, хотя и в разной степени, определенные общие признаки социально-экономического отставания, в том числе многоукладность хозяйства, традиционные формы собственности и общественных институтов, низкую производительность общественного труда

В учебной и теоретической литературе развивающиеся страны, как правило, делят на 5 групп. Наиболее развитые страны Латинской Америки (Аргентина, Бразилия, Мексика и др.) и новые индустриальные страны - НИС (Сингапур, Гонконг, Южная Корея, Тайвань, Малайзия и Индонезия). Нефтеэкспортирующие страны, обладающие уникальными запасами нефти и газа (Катар, Кувейт, Бахрейн, Ливия, Ирак и др.). Их характерные признаки: высокий доход на душу населения, большой природно-ресурсный потенциал, важная роль на капиталистическом рынке энергетического сырья, выгодное географическое положение. Наиболее многочисленная группа - объединяет страны со средним размером ВВП на душу населения, около $1000 (Колумбия, Гватемала, Парагвай, Тунис и др.). Группа представлена такими странами, как Китай, Индия, Пакистан. Это государства с огромными территориями и населением, природно-ресурсным потенциалом и возможностями экономического развития. ВВП на душу населения составляет в среднем $300. Наименее развитые страны мира (Афганистан, Нигер, Сомали, Бангладеш и др.). В этих странах чрезвычайно низкий доход на душу населения - около $120.

В качестве основных черт развивающихся стран обычно выделяют следующие: слаборазвитость (низкий уровень жизни в сочетании с абсолютным обнищанием; низкий уровень душевого дохода, развития здравоохранения, образования и т. п.); отсталость (состояние хозяйства стран); зависимость (финансовая, технологическая, импорто-экспортная и др.).

К моменту освобождения экономики бывших колоний и полуколоний характеризовались некоторыми общими чертами: сохранением докапиталистических форм хозяйства; аграрносырьевой направленностью экономики при ее общей многоуклад- ности с преобладанием неразвитости производительных сил, прежде всего в обрабатывающей промышленности; господством иностранного монополистического капитала, его глубоким проникновением в национальное хозяйство и его контролем над природными ресурсами; относительной слабостью, неразвитостью местного национального капитала, ограниченностью его возможностей не только на мировом, но и на внутреннем рынке;

узостью внутреннего рынка, так как значительная часть населения молодых государств получала основную часть жизненных средств от натурального хозяйства, а доля лиц наемного труда в общей численности населения была незначительной; некомпенсированным вывозом существенной части национального дохода в виде прибылей иностранных монополий, процентов по внешнему долгу и т. п.

При анализе развивающихся стран большее внимание уделяется, как правило, новым индустриальным странам (НИС). НИС - это группа развивающихся стран, в которых за последние десятилетия произошел количественный и качественный скачок социальноэкономических показателей. Экономика этих стран за короткий срок совершила переход от отсталой, характерной для развивающихся стран, к высокоразвитой. Обычно выделяют НИС «первой волны»: Республика Корея, Сингапур, Тайвань, Гонконг (Сянган) (их еще называют «азиатские тигры» или «азиатские драконы»); НИС «второй волны»: Аргентина, Бразилия, Мексика, Чили, Уругвай; НИС «третьей волны»: Малайзия, Таиланд, Индия, Кипр, Тунис, Турция, Индонезия. В учебной литературе можно встретить и НИС «четвертой волны», например Филиппины, Китай (южные провинции).

Общие черты новых индустриальных стран: демонстрируют самые высокие темпы экономического развития (8% в год у НИС первой волны); ведущей отраслью является обрабатывающая промышленность; активная интеграция (ЛАИ, АТЭС, МЕРКОСУР); образование собственных ТНК, не уступающих ТНК ведущих стран мира; большое внимание уделяется образованию; использование высоких технологий; сохраняют привлекательность для иностранных ТНК вследствие дешевизны рабочей силы, обладания значительными сырьевыми ресурсами, развития банковского и страхового секторов; специализируются на производстве бытовой техники и компьютеров, одежды и обуви; осуществляют развитие национальной экономики с преимущественной ориентацией на экспорт (азиатская модель) и с ориентацией на импортозамещение (латиноамериканская модель).

Нищету и отсталость третьих стран прежде всего определяют исторические факторы. Колониальное прошлое наложило глубокий отпечаток на страны третьего мира. Монокультурная направленность сельского хозяйства (к примеру, выращивание сахарного тростника на Кубе, какао-бобов в Гане), отсутствие промышленности, национальных кадров и недостаточное развитие инфраструктуры - эти факторы до сих пор играют свою отрицательную роль в развитии бывших колоний.

Внешний фактор в лице США и СССР в условиях проведения политики неоколониализма часто замедлял темпы развития или приводил к кровопролитным конфликтам (Корея, Вьетнам). Цивилизационная несовместимость также присутствовала во всех развивающихся странах (кроме стран Латинской Америки), когда общемировые, европейские по своему происхождению ценности противоречили местным патриархальным устоям.

Из числа внутренних причин нищеты и отсталости следует прежде всего выделить перенаселенность. Прямая связь между нищетой и демографическим взрывом видна в глобальном масштабе. Например, Африка - континент, находящийся в самом тяжелом социальноэкономическом положении - имеет самые высокие темпы роста населения. При среднегодовых темпах роста населения 3% производство продовольствия там растет лишь на 2% в год; каждый третий в африканском городе безработный.

Неграмотность - одна из существенных проблем стран третьего мира. Развивающиеся страны с 75% мирового населения выделяют на образование и науку лишь 4% от мировых затрат на эти цели. В эпоху НТР, когда наука превратилась в ведущий фактор развития производства, низкий уровень образования и квалификации рабочей силы, отсутствие инженеров, врачей, учителей в развивающихся странах сильно тормозят развитие промышленности и сельского хозяйства, медицины и культуры. Высокие показатели внешней («утечка мозгов») и внутренней (деревня-город) миграции дополняют картину причин отставания развития развивающихся стран.

Также одной из важнейших причин отсталости является отставание процесса структурной трансформации экономики, сохранение значительного традиционного сектора экономики. Большинство развивающихся стран по структуре своей экономики до сих пор остались аграрными. Например, в Африке в сельском хозяйстве занято три четверти населения, а в США - 3%. Но поскольку в США применяются передовые методы хозяйствования, связанные с применением удобрений, различной спецтехники, новейших достижений селекции и генетики, а в отсталых странах сохраняются отсталые формы хозяйствования, например мотыжное земледелие, то США являются крупнейшим в мире производителем и экспортером сельскохозяйственной продукции, а страны Африки могут обеспечить лишь 80% своих потребностей в продовольствии. НТР не обошла стороной и ряд стран третьего мира: благодаря комплексу мер по мелиорации, механизации и внедрению новых видов сельскохозяйственных культур, получившему название «зеленая революция», в таких странах, как Индия, Китай, Таиланд и др., отступила угроза голода.

Похожие статьи