В середине 80-х гг. в СССР произошли радикальные изменения в идеологии, общественном сознании, политической и государственной организации, начались глубинные изменения в отношениях собственности и социальной структуре. Крушение коммунистического режима и КПСС, распад Советского Союза, образование на его месте новых независимых государств, в том числе и самой России, становление идеологического и политического плюрализма, зарождение гражданского общества, новых классов (среди них и капиталистического) — вот только некоторые из новых реалий современной российской истории, начало которой можно датировать мартом — апрелем 1985 г.

Стратегия “ускорения”

В апреле 1985 г. , на Пленуме ЦК КПСС, М.С. Горбачев

М.С.Горбачевизложил стратегический курс реформ. Речь шла о необходимости качественного преобразования советского общества, его “обновлении”, о глубоких переменах во всех сферах жизни.

Ключевым словом реформаторской стратегии стало “ускорение ”. Предполагалось ускорять развитие средств производства, научно-технический прогресс, социальную сферу и даже деятельность партийных органов.

Термины “перестройка ” и “гласност ь” появились позднее. Постепенно акцент был перенесен с “ускорения” на “перестройку” и именно это слово стало символом курса, производимого М.С. Горбачевым во второй половине 80-х гг.

Гласность означала выявление всех недостатков, препятствующих ускорению, критику и самокритику исполнителей “сверху донизу”. А перестройка предполагала внесение структурных и организационных изменений в хозяйственные, социальные, политические механизмы, а также в идеологию с целью достижения ускорения общественного развития.

Для обеспечения реализации новых задач была проведена смена части партийных и советских руководителей. Председателем Совета Министров СССР был назначен Н. И. Рыжков, председателем Президиума Верховного Совета СССР — Э. А. Шеварднадзе, бывший до этого первым секретарем ЦК Компартии Грузии. В декабре 1985 г. секретарем Московского городского комитета партии стал Б. Н. Ельцин. В высшую партийную иерархию выдвинулись А. Н. Яковлев, А. И. Лукьянов.

В центр экономических преобразований в 1985 г. была поставлена задача технического перевооружения, модернизации предприятий. Для этого было необходимо ускоренное развитие машиностроения . Так формулировалась главная цель в народном хозяйстве. Программа “ускорения” предполагала опережающее (в 1,7 раза) развитие машиностроения по отношению ко всей промышленности и достижение им мирового уровня к началу 90-х гг. Успех ускорения связывался с активным использованием достижений науки и техники, расширением прав предприятий, улучшением кадровой работы, укреплением порядка дисциплины на предприятиях.

Встреча М.С.Горбачева с трудящимися Пролетарского района Москвы. Апрель 1985 г.

Курс, провозглашенный в 1985 г. на апрельском пленуме, был подкреплен в феврале 1986 г . на XXVII съезде КПСС .

В зале заседаний XXVII съезда КПСС. Кремлевский Дворец съездов. 1986 г.

Нововведений на съезде было немного, но главным была поддержка Закона о трудовых коллективах . Закон провозглашал создание на всех предприятиях советов трудовых коллективов с широкими полномочиями, включавшими выбор руководящих работников, регулирование заработной платы в целях ликвидации уравниловки и соблюдения социальной справедливости в оплате труда и даже определении цены выпускаемой продукции.

На XXVII съезде КПСС советскому народу, были даны обещания: удвоить к 2000 г. экономический потенциал СССР, в 2,5 раза повысить производительность труда и обеспечить каждой советской семье отдельную квартиру.

Большинство советских людей поверило новому Генеральному секретарю ЦК КПСС М.С. Горбачеву и с энтузиазмом его поддержало.

Курс на демократизацию

В 1987 г . начались серьезные корректировки реформаторского курса.

Перестройка

В политическом словаре руководства страны произошли изменения. Слово “ускорение” постепенно вышло из употребления. Появились новые понятия, такие как “демократизация ”, “командно-административная система ”, “механизм торможения ”, “деформация социализма ”. Если прежде предполагалось, что советский социализм в основе своей здоров, и нужно только “ускорять” его развитие, то теперь “презумпция невиновности” с советской социалистической модели была снята, и у нее обнаружены серьезные внутренние недостатки, которые нужно было устранить и создать новую модель социализма.

В январе 1987 г . Горбачев признал неудачу реформаторских усилий предшествующих лет, а причину этих неудач увидел в деформациях, произошедших в СССР к 30-м гг.

Поскольку был сделан вывод о “деформации социализма ”, то предполагалось эти деформации ликвидировать и вернуться к тому социализму, который был задуман В.И. Лениным. Так появился лозунг “Назад к Ленину ”.

Генеральный секретарь ЦК КПСС в своих выступлениях доказывал, что в “деформации социализма” были отступления от идей ленинизма. Особую популярность приобрела ленинская концепция НЭПа. Публицисты заговорили о НЭПе как о “золотом веке” советской истории, проводя аналогии с современным периодом истории. Экономические статьи по проблемам товарно-денежных отношений, аренды, кооперации публиковали П. Бунич, Г. Попов, Н. Шмелев, Л. Абалкин. Согласно их концепции, на смену административному социализму должен был прийти хозяйственный социализм, который бы основывался на хозрасчете, самофинансировании, самоокупаемости, самоуправлении предприятий.

Но главной , центральной темой перестроечного времени в средствах массовой информации стала критика Сталина и командно-административной системы в целом.

Эта критика велась гораздо более полно и более беспощадно, чем во второй половине 50-х гг. На страницах газет, журналов, на телевидении начались разоблачения сталинской политики, раскрывалось непосредственное личное участие Сталина в массовых репрессиях, воссоздавалась картина преступлений Берии, Ежова, Ягоды. Разоблачения сталинщины сопровождались выявлением и реабилитацией все новых и новых десятков тысяч безвинных жертв режима.

Наибольшую известность в это время получили такие произведения как “Белые одежды” В. Дудинцева, “Зубр” Д. Гранина, “Дети Арбата” А. Рыбакова. Вся страна читала журналы “Новый Мир”, “Знамя”, “Октябрь”, “Дружба народов”, “Огонек”, где печатались ранее запрещенные произведения М. Булгакова, Б. Пастернака, В. Набокова, В. Гроссмана, А. Солженицына, Л. Замятина.

XIX Всесоюзная партийная конференция (июнь 1988 г.)

В конце 80-х гг. преобразования коснулись структуры государственной власти. Новая доктрина политической демократии получила практическое воплощение в решениях XIX Всесоюзной партконференции , где впервые провозглашалась цель создания в СССР гражданского общества и исключения партийных органов из хозяйственного управления, лишения их государственных функций и передача этих функций Советам.

На конференции развернулась острая борьба сторонников и противников перестройки по вопросу о задачах развития страны. Большинство депутатов поддержало точку зрения М.С. Горбачева о необходимости экономической реформы и преобразования политической системы страны.

Конференция утвердила курс на создание в стране правового государства . Были одобрены и конкретные реформы политической системы, подлежащие реализации в ближайшее время. Предполагалось избрать Съезд народных депутатов СССР , высший законодательный орган страны из 2 250 человек. При этом две трети Съезда должны были избираться населением на альтернативной основе, т.е. не менее чем из двух кандидатов, а еще одна треть депутатов, также на альтернативной основе, избиралась общественными организациями. Съезд, созываемый периодически для определения законодательной политики и принятия высших законов, формировал из своей среды Верховный Совет , который должен был работать на постоянной основе и представлять собой советский парламент.

Расстановка политических сил в стране стала резко меняться с осени 1988 г. Главная политическая перемена заключалась в том, что прежде единый лагерь сторонников перестройки стал раскалываться: в нем выделилось радикальное крыло , быстро набиравшее силу, превратившееся в 1989 г. уже в мощное движение, а в 1990 г. начавшее решительно оспаривать у Горбачева власть. Борьба между Горбачевым и радикалами за лидерство в реформаторском процессе составила главный стержень следующего этапа перестройки, который продолжался с осени 1988 г. до июля 1990 г.

Взяв курс на ускорение социально-экономического развития страны, пообещав народу круто повернуть экономику «лицом к человеку», новое руководство СССР разработало план 12-й пятилетки (1986-1990 гг.) по аналогии с довоенными пятилетками. План был одобрен XXVII съездом КПСС и после утверждения Верховным Советом СССР стал законом.

Главное внимание в плане было уделено тяжелой промышленности. Роль ключевого звена в реконструкции народного хозяйства отводилась машиностроению. Перейти от производства отдельных станков к производственным комплексам и промышленным роботам, подвести новый класс машин под народное хозяйство, придав ему ускорение, - такова была основная линия М. С. Горбачева и Н. И. Рыжкова в 1985-1986 гг. Она требовала больших капиталовложений, а также энтузиазма трудящихся. В сентябре 1985 г. на встрече в ЦК с ветеранами стахановского движения и молодыми передовиками производства М. С. Горбачев призвал не сводить дело к рублю, мобилизовать энергию молодежи на решение поставленных партией задач. Энтузиазм молодого поколения надеялись направить на приведение в действие скрытых резервов роста, чтобы немедленно, не дожидаясь технического перевооружения, добиться ускорения.

Были определены следующие резервы. Полностью загрузить действующие мощности, повсеместно переведя их на многосменную форму работы. Укрепить трудовую дисциплину, равняясь на опыт передовиков. Силами местных рационализаторов и изобретателей проводить механизацию и автоматизацию своего производства. Наконец, повысить Ячество продукции. С этой целью создавалась еще одна Солирующая инстанция - госприемка.

Ставка на энтузиазм, не подкрепленная необходимой техникой, квалификацией работающих и организацией труда, привела не к ускорению, а к резкому росту аварий в различных отраслях народного хозяйства. Самой крупной из них стала авария на Чернобыльской АЭС, происшедшая 27 апреля 1986 г.

Для выполнения плана пятилетки необходимо было наращивать национальный доход темпами не ниже 4% в год. Однако в 1987 г. его рост составил лишь 3,8%. Падение темпов в значительной мере было связано с развернувшейся в 1985 г. кампанией по борьбе с пьянством и алкоголизмом. Ее сторонники считали, что она не только приведет к укреплению морального климата в обществе, но и принесет реальные экономические выгоды, сократив потери на производстве от пьянства. Они действительно снизились, но, как признавал впоследствии Горбачев, «негативные последствия антиалкогольной кампании намного превзошли ее плюсы». Свертывание государственного производства спиртного подорвало бюджет, который недополучил десятки (по мнению премьера правительства В. С. Павлова, сотни) миллиардов рублей, привело к массовому росту самогоноварения и сахарному дефициту.

На падение темпов роста национального дохода повлияли также и другие обстоятельства: падение цен на нефть, затраты на ликвидацию последствий чернобыльской аварии, увеличение капиталовложений в машиностроение, сокращение закупок товаров народного потребления за рубежом.

Начало экономической реформы. В 1987 г. возникла угроза срыва плана и курса на ускорение. Это стало известно уже к середине года. Поэтому было решено перейти к перестройке экономической системы как главному средству достижения ускорения. Эта перестройка в 1987-1988 гг. была частичным возвратом к принципам экономической реформы 1965 г., усилению роли прибыли в условиях планового хозяйства.

Начало новой экономической реформе положил закон о государственном предприятии (объединении) 1987г.» предоставивший значительные права предприятиям и трудовым коллективам. Они должны были стать самостоятельными хозяйственными единицами, централизованно, а самостоятельно могли выбирать себе партнеров, закупать сырье и реализовывать продукцию. Цены же, как важнейший рычаг социальной политики.

государство не решилось сделать свободными, что существенно снижало хозяйственную самостоятельность предприятий.

Предприятия получили право внешнеэкономических связей, в т.ч. создания совместных предприятий и свободной продажи части своей продукции на рынке, в т.ч. и внешнем. Государство, таким образом, ослабило монополию на внешнюю торговлю, введенную в 1918 г. В то же время большинство производимой продукции, а в иных случаях всю производимую продукцию государство включало в госзаказ, вывело из свободной продажи, лишило предприятия свободы самофинансирования. Но было обещано постепенно снижать госзаказ, втягивая предприятия в хозрасчетные отношения. Трудовые коллективы получили право (в 1990 г. ликвидированное) выбирать руководителей всех рангов и право рабочего контроля деятельности администрации.

Начатая экономическая реформа предполагала перестройку центрального аппарата управления: сокращения численности министерств, а также их аппарата, переход на партнерские отношения министерств с предприятиями. Центр тем не менее своих прав уступать не хотел.

В политическом руководстве страны были сторонники рыночного хозяйства и частной собственности. Член Политбюро, секретарь ЦК КПСС по идеологии А. Н. Яковлев, например, считал частную собственность «главной общечеловеческой ценностью». Подобный взгляд был несовместим с коммунистической идеологией и насаждался вначале в узком кругу единомышленников. Тем не менее после принятия новой редакции программы КПСС, притупившей эту идеологию и отодвинувшей задачу коммунистического строительства в отдаленную перспективу, вопрос о допущении частной собственности и легализации теневой экономики стал предметом политической дискуссии. Генеральный секретарь ЦК КПСС выступил за «освобождение от предубеждений» § этом вопросе. По словам Горбачева, его одним из Первых поддержал Председатель Совета министров Н. И. Рыжков. Рыжков впоследствии признавал, что в те годы они «дополняли друг друга».

Осенью 1986 г. Верховный Совет СССР принял закон об индивидуальной трудовой деятельности. Это был маленький, но клин в основы строя, закрепленные Конституцией СССР, первая победа сторонников частной собственности. Однако развертыванию процесса препятствовало постановление Совета министров «О мерах по усилению борьбы с нетрудовыми доходами» (15 мая 1986 г.).

Преодолению противоречия способствовал Закон о кооперации, принятый Верховным Советом СССР в мае 1988 г. по докладу Н. И. Рыжкова. В марте 1988 г., пропагандируя проект закона на 4-м съезде колхозников, Горбачев умолчал о частной собственности, упор делал на необходимость раскрепощения человеческой активности, возвышения творчества и мастерства, вовлечения каждого гражданина в управление делами общества. Официально Горбачев осуждал политиков, открыто отстаивавших необходимость частной собственности. В ноябре 1988 г. на заседании Президиума ВС СССР он критиковал «товарищей из Эстонии» по этому вопросу. «...Частная собственность, - говорил он, - это, как известно, основа эксплуатации человека человеком, а наша революция совершалась именно для того, чтобы ее ликвидировать, передать все в собственность народа. Пытаться восстановить ее - значит толкать назад, это глубоко ошибочное решение».

Тем не менее закон о кооперации стал самым серьезным шагом к восстановлению частной собственности. Он не способствовал увеличению общественного производства путем создания производственных кооперативов в дополнение к государственным предприятиям. Он превратил подпольные цеха в кооперативы при предприятиях, а «цеховиков» - в кооператоров. Они получили весьма льготные налоги, существенно отличавшиеся от налогов на государственные предприятия. Это позволяло платить работникам зарплату в 2-3 раза выше, чем на госпредприятиях. При этом выпускалась та же продукция и использовались государственные средства производства. Подобная кооперативная политика ударила по трудовым коллективам, расколов их.

ституции СССР 1977 г. они были основой экономической и политической систем общества.

Кроме того, созданные кооперативы стали главным каналом перевода безналичных денег в наличные, что заставило правительство страны на порядок увеличить производительность печатного станка, т.е. денежную эмиссию. До этого миллиарды безналичных рублей на счетах госпредприятий существовали только для взаиморасчетов, на них ничего нельзя было купить, они не давили на товарную массу. После этого огромная денежная масса раздавили товарную. Менее чем за год опустели полки в магазинах и на складах.Социально-экономическая ситуация в стране резко обострилась.

Наконец, кооперативы монополизировали право госпредприятий на внешнеэкономическую деятельность, которое те получили в 1987 г.

По закону о госпредприятии (объединении). Это право использовалось для перекачки товарной и денежной массы за рубеж. Фактически это были лжекооперативы, созданные за счет государственных предприятий.

В 1989 г. в социально-экономические преобразования был втянут аграрный сектор. На мартовском (1989 г.) пленуме ЦК КПСС было решено отказаться от сверхцентрализованного управления агропромышленным комплексом, распустить созданный в 1985 г. Госагропром СССР, а также свернуть борьбу с личным подсобным хозяйством, развернутую в 1986-1987 гг. Эта борьба велась под знаменем борьбы с нетрудовыми доходами и сильно подрывала производство сельскохозяйственной продукции. Отныне признавалось равенство пяти форм хозяйствования на земле: совхозов, колхозов, агрокомбинатов, кооперативов, крестьянских (фермерских) хозяйств.

Признание целесообразности, а затем необходимости строительства фермерских хозяйств с выходом крестьян из колхозов свидетельствовало о признании руководством страны серьезного кризиса сельскохозяйственного производства. Поскольку к концу 1980-х гг. стало очевидно, что «важнейшая внутриполитическая задача» - Продоволь-

ственная программа - провалена, она была перенесена на конец 1990-х гг. К ее решению подключались все типы сельских хозяйств и горожане, любители садов и огородов.

Курс на рыночную экономику. С конца 1989 г. реформирование экономической системы приняло широкие масштабы, включая перестройку отношений собственности во всех отраслях народного хозяйства (кроме оборонной и тяжелой промышленности). Была провозглашена новая цель экономической реформы - не ускорение, а переход к рыночной экономике.

Поскольку государство, отказываясь от пятилетних всеохватывающих планов, не хотело и не могло свернуть свою роль в экономической жизни, то была выбрана модель регулируемого рынка. Она предполагала сочетание плана и рынка и была закреплена в постановлении Верховного Совета СССР «О концепции перехода к регулируемой рыночной экономике в СССР» (июнь 1990 г.).

Переход было намечено начать в 1991 г., по окончании 12-й пятилетки. Это была программа «арендизации экономики», главным разработчиком которой был академик JI. И. Абалкин. Она окончательно сменила концепцию ускорения, к создателям которой относили академика А. Г. Аганбегяна. Согласно новой программе, до 1995 г. было намечено перевести на аренду 20% промышленных предприятий. Аренда предполагала выкуп предприятий по их остаточной стоимости.

В том же году активные критики избранного курса (академик С. С. Шаталин и др.), доказывая, что есть или план, или рынок, а то и другое вместе - «жареный лед», разработали свою программу под названием «500 дней». В ее создании большую роль сыграл кандидат экономических наук Г. А. Явлинский. Это была программа поэтапной приватизации экономики с последующей либерализацией цен. Поскольку альтернативная программа предусматривала не просто сокращение, а лишение союзного правительства монопольной экономической власти, она была отклонена.

Новая цель экономической реформы потребовала новых законов. Они довольно быстро стали приниматься Верхов-

Ным Советом СССР: об основах экономических отношений ^ в СССР, о собственности, о земле, о предприятиях в СССР, о местном самоуправлении и местном хозяйстве и др. Новые рыночные законы должны были способствовать регулированию процесса децентрализации и разгосударствления собственности, ликвидации крупных промышленных монополий, созданию акционерных обществ, развитию мелких предприятий, развертыванию свободы хозяйственной деятельности и предпринимательства. К лету 1991 г. было принято более ста законов, постановлений, указов по экономическим вопросам, но большинство из них не работало из-за противодействия со стороны республиканских органов власти, отстаивавших свой суверенитет.

Если в 1986-1988 гг. национальный доход медленно, но рос (максимальный рост 4,4% был в 1988 г.), то с 1989 г. началось его падение. В 1990 г. оно превысило 10%. Реальное доходы населения стали сокращаться. В стране был острый дефицит всех товаров. Цены на них стали возрастать. Отчужденность масс от результатов своего труда возросла. Благодаря гласности, курс на которую был провозглашен с 1987 г., она стала осознанной. Трудящиеся вышли на улицы с лозунгами протеста. По стране прокатилась волна забастовок.

В декабре 1990 г., констатируя обвал экономики и «срыв перестройки», глава правительства Н. И. Рыжков подал в отставку. Она совпала с реформой правительства.

Тупик, в который зашла экономическая реформа, был во многом обусловлен нерешительностью правительства СССР в вопросах ценовой политики. По инициативе Й| И. Рыжкова в 1986 г. в план последней советской пятилетки была заложена реформа ценообразования путем освобождения цен, прежде всего на сельскохозяйственную продукцию, отказ от государственных дотаций сельхоз- производства. М. С. Горбачев, как Генеральный секретарь, в 1986-1987 гг. придерживался несколько иной позиции, соглашаясь с необходимостью повышения цен на продовольственные товары, он предполагал одновременно понизить цены на промышленные товары, т.е. провести сбалансированную реформу ценообразования. Однако в

1988 г. Горбачев пересмотрел свою позицию, согласился с Рыжковым, признал необходимость одновременного повышения цен и на продовольственные, и на промышленные товары, обещая сопроводить реформу повышением зарплаты и социальных дотаций. Но до весны 1991 г. союзное руководство так и не решилось на реформу, опасаясь социальных потрясений, которые тем не менее начались и были вызваны растущим товарным дефицитом.

В начале 1991 г. премьер-министр В. С. Павлов решился на реформу. Прежде всего, в январе 1991 г. он провел обмен 50- и 100-рублевых купюр на новые. Обмен преследовал две цели: во-первых, выбить почву из-под ног фальшивомонетчиков в стране и за рубежом, т.к. подделывались чаще всего купюры именно этого достоинства; во-вторых, поставить под контроль и частично обесценить теневые капиталы, которые хранились преимущественно также в этих купюрах.

В апреле 1991 г. в несколько раз были повышены цены на товары. Эта мера преследовала цель снять проблему дефицита, сведя на нет сбережения граждан, которые к 1991 г. только в Сбербанке составляли около 400 млрд. рублей. Идея «погасить» платежеспособный спрос населения, искусственно снизив его покупательные возможности, была популярна среди руководителей и правого, и левого толка. «Павловское» повышение цен сопровождалось 40% компенсацией населению за понесенные убытки, которой можно было воспользоваться лишь с конца 1991 г.

Позиция российского руководства. Однако принятые меры уже не могли спасти положение. Симпатии народов союзного государства были отданы республиканским руководителям, обещавшим провести экономические преобразования не за счет народа, а во имя и во благо народа. Особенно активно выступали против обнищания народа, допущенного руководством СССР, руководители России во главе с Б. Н. Ельциным. «Реформа Павлова» была использована руководством России для обвинения союзного центра в антинародной экономической политике.

В июле 1991 г. уже в качестве президента России

Б. Н. Ельцин провозгласил «священный принцип» - «государство сильно благополучием своих граждан». Он обещал, освободив Россию от «диктата центра», провести экономическую реформу, не понижая уровня жизни народа и не повышая цен. Ельцин обещал скорее «лечь на рельсы», чем допустить повышение цен в России.

Однако уже в конце 1991 г. президент России призвал готовить «ночлежки» и «общественные супы» для нищих россиян, которые появятся в ходе «тяжелого, но короткого» перехода к рынку. 10 ноября 1991 г. он сформировал новое правительство России, ведущую роль в котором играл Е. Т. Гайдар. «Главный реформатор» считал, что именно нерешительность в ценовой реформе погубила правительство Советского Союза и сам Союз. Гайдар рассуждал в привычном для него монетаристском духе: деньги решают все. По иронии судьбы, именно решительность в ценовой реформе погубила через год правительство Гайдара. Он определил приоритеты нового российского правительства: либерализация цен, свобода торговли, приватизация госсобственности. В конце декабря 1991 г. экономическая программа правительства была оформлена указом президента и проведена через Президиум Верховного Совета РФ. Ее реализация началась с 2 января 1992 г.

УСКОРЕНИЕ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТРАНЫ - стратегический курс партии, нацеленный на качественное преобразование всех сторон жизни советского общества.

Программа ускорения социально-экономического развития страны, выдвинутая апрельским (1985 г.) Пленумом ЦК КПСС, получила развернутое обоснование в решениях XXVII съезда партии, январского (1987 г.) Пленума ЦК КПСС. Курс на ускорение социально-экономического развития страны предполагает глубокие преобразования в экономике, проведение активной социальной политики, последовательное утверждение принципа социальной справедливости, совершенствование общественных отношений, обновление форм и методов работы политических и идеологических институтов, углубление социалистической демократии, решительное преодоление инерции, застойности и консерватизма. В экономической области ускорение означает прежде всего решительное преодоление негативных тенденций, проявившихся в 70-80-е годы, и повышение темпов роста.

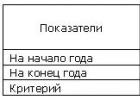

В двенадцатой пятилетке намечено повысить темпы прироста производительности труда до 23 % по сравнению с 16,5 % в одиннадцатой пятилетке. Прирост национального дохода составит 22,1 %, реальных доходов на душу населения 14 % по сравнению соответственно с 16,5 и 11 %. Сущность ускорения состоит в достижении нового качества экономического роста, т. е. на основе всемерной интенсификации производства, научно-технического прогресса, структурной перестройки экономики, эффективных форм управления, организации и стимулирования труда.

К 2000 г. намечено добиться удвоения национального дохода страны без увеличения численности работников материального производства и при снижении его металлоемкости в 2 раза и энергоемкости не менее чем в 1,4 раза. К середине этого периода предстоит стабилизировать фондоемкость продукции, а затем и снизить ее. В условиях интенсификации общественного производстза и последовательного осуществления политики ресурсосбережения ускорение социально-экономического развития предполагает ориентацию на повышение конечных народнохозяйственных результатов, улучшение качества продукции, выпуск принципиально новой, более производительной техники, быстрый рост эффективности общественного труда. Важные показатели ускорения - сокращение сроков обновления основных производственных фондов, ассортимента выпускаемой продукции, коренное повышение ее технического уровня и качества.

Для ускорения социально-экономического развития страны приводятся в действие две группы резервов и источников. К первой из них относятся лучшее использование имеющегося производственного потенциала и наличных трудовых ресурсов, решительная борьба с потерями сырья и рабочего времени, наведение порядка, укрепление организованности и дисциплины. Мобилизация этих резервов не требует, как правило, значительных затрат и дает сравнительно быстрые результаты. В долговременной перспективе ускорение требует использования глубинных резервов экономического роста, решающая роль среди которых принадлежит научно-техническому прогрессу.

Предстоит осуществить кардинальное преобразование производительных сил, опирающееся на овладение новейшими достижениями научно-технической революции. Первостепенное значение при этом имеет быстрое обновление производственного аппарата путем широкого внедрения передовой техники, наиболее прогрессивных технологических процессов и гибких производств, позволяющих оперативно перестраиваться на выпуск новой продукции и дающих наибольший экономический и социальный эффект.

Ускорение социально-экономического развития страны зависит также от дальнейшего совершенствования всей системы производственных отношений, перестройки ферм и методов хозяйствования, внедрения эффективных форм материальной заинтересованности и ответственности. Особое внимание уделяется демократизации всей общественной жизни, развитию социальной активности масс, воспитанию хозяйского отношения к труду и его результатам (см. также Темпы экономического развития, Экономическая политика КПСС).

В середине 80-х годов КПСС и Советское правительство выдвинули в качестве стратегической задачи курс на страны и качественного обновления на этой основе социалистического общества.

Установка на ускорение социально-экономического развития

была всесторонне обоснована на апрельском (1985 г.) Пленуме ЦК КПСС и развита на совещании в Центральном Комитете партии по вопросам научно-технического прогресса в июне 1985 г. Курс

на ускорение предусматривал преобразование всех сторон жизни советского общества. Это обновление материально-технической базы на основе достижений научно-технической революции, совершенствование общественных отношений, позитивные сдвиги в содержании и характере труда и в условиях жизни людей. Курс на ускорение означал повышение темпов экономического роста страны, всемерную интенсификацию производства. Составными частями этого процесса должны были стать углубление научно-технического прогресса, внедрение более эффективных форм управления и организации труда. Важная роль в реализации курса на ускорение развития страны отводилась социальной политике партии, развитию социальной сферы, охватывающей интересы всех классов и групп, наций и народностей общества. В решении задач ускорения большое значение должно было иметь обновление форм и методов работы в сфере идеологии, совершенствование социалистической демократии.

Разработанный Коммунистической партией курс на ускорение социально-экономического развития

был положен в основу проектов новой редакции Программы КПСС и Основных направлений экономического и социального развития страны на 1986 - 1990 гг. и на период до 2000 г. В этих документах подводились итоги пройденного советским народом пути и намечались перспективы дальнейшего развития советского общества. Были определены направления, методы и формы упрочения социализма, его планомерного и всестороннего совершенствования.

Октябрьский (1985 г.) Пленум ЦК КПСС рассмотрел и одобрил проекты новой редакции Программы партии, изменений в ее Уставе, Основных направлений экономического и социального развития СССР на 1986-1990 гг. и на период до 2000 г. Пленум постановил вынести эти документы на общепартийное, всенародное обсуждение.

Опубликование проектов новой редакции Программы и Устава КПСС, Основных направлений экономического и социального развития страны на двенадцатую пятилетку и до 2000 г. вызвало большой интерес среди советских людей и за рубежом. Эти документы были рассмотрены на собраниях трудящихся. Только в обсуждении проекта Основных направлений приняло участие почти НО млн. человек. В проекты документов были внесены предложения, дополнения, редакционные уточнения.

Всенародное обсуждение документов показало высокую политическую зрелость советских людей, их поддержку разработанного партией курса на ускорение

социально-экономического развития

общества.

Курс на ускорение социально-экономического развития страны

Апрельский (1985) Пленум ЦК КПСС :

Научно-техническое обновление производства;

Достижение мирового уровня производительности труда;

Активизация деятельности политических и общественных институтов;

Совершенствование экономических отношений;

Ускорение научно-технического прогресса;

Основные капиталовложения в отечественное машиностроение.

Но:

Отсутствие ускорения и кардинальных изменений в экономике;

Неудача преобразований из-за использования традиционных командно-административ-ных мер.

В мае 1985 г. в стране началась антиалкогольная кампания , основанная на широком комплексе административно-запретительных мер. Резко сократилось производ-ство винно-водочных изделий, вырубались многие гектары виноградников на юге страны. В результате существенно сократились поступления в госбюджет. Социальные и экономические издержки такой инициативы самым негативным образом повлияли на ход перестройки.

К серьезным последствиям для страны привела авария на Чернобыль-ской АЭС, произошедшая 26 апреля 1986 г.:

Погибли люди,

Радиоактивное облучение получили десятки тысяч человек,

Заражению подверглись большие территории Украины, Белоруссии и РСФСР.

Вскоре стало очевидно, что никакого ускорения не получилось и кардинальных изменений в экономике не произошло.

Поэтому руководство страны, чтобы оживить экономику, стало искать новые пути: предоставлять самостоятельность предприятиям, сокращать плановые показатели, расширять сферу деятельности негосударственного сектора.

Июньский (1987) Пленум ЦК КПСС утвердил основные направления перестройки управления экономикой.

Вскоре на сессии Верховного Совета СССР был принят Закон о государственном предприятии (объединении), который вступал в силу с 1 января 1988 г., а Совет Министров утвердил постановление о перестройке планирования, ценообразования, финансов. К мерам, которые выдавались за радикальную экономическую реформу, относились следующие:

Перевод предприятий на полный хозрасчет;

Радикальная перестройка централизованного руководства экономикой;

Коренное изменение планирования;

Реформа ценообразования и финансово-кредитного механизма;

Создание новых организационных структур управления;

Всемерное развитие демократических основ управления, широкое внедрение самоуправленческих начал, включая выборы руководителей предприятий и организаций.

Предприятия получили возможность самостоятельно:

Планировать свою деятельность на основе соответствующих контрольных цифр, установленных государственными органами,

Осуществлять прямые горизонтальные связи с другими организациями.

Но реального воплощения эти меры практически не получили:

Сохранялся диктат центральных ведомств в установлении всякого рода нормативов,

Господствовала система поставок по «лимитам»,

Отсутствовала оптовая торговля,

Затягивалась реформа ценообразования.

Началось развитие частной предпринимательской деятельности . Принятые в 1988 г. законы о кооперации и индивидуальной трудовой деятельности легализовали частный бизнес в сфере производства товаров и услуг. К весне 1991 г. в кооперации были заняты более 7 млн. граждан (5% активного населения) и еще 1 млн. - в индиви-дуальной трудовой деятельности. Но становление и развитие данного направления сопровождалось большими трудностями:

Общество проявляло враждебность и недоверие к свободному предпринимательству,

Возмущалось непривычно высокими ценами,

Опасалось криминального характера отношений в этом секторе экономики.

К концу 1988 г. правительство под руководством Н.И. Рыжкова наконец-то пришло к пониманию того, что все предыдущие попытки реанимировать социалистическую экономику административными методами ни к чему не привели. И стало ясно, что необходим переход к рыночной экономике.

В 1990 г. было подготовлено два варианта перевода экономики страны на рыночные рельсы:

- одна программа была предложена правительством Н.И. Рыжкова;

Другая - группой экономистов под руководством академика С.С. Шаталина и Г.А. Явлинского.

Правительственная концепция регулируемой рыночной экономики была представлена Н.И. Рыжковым в Верховный Совет СССР в мае 1990 г. и предусматривала комплекс, сочетавший в себе:

Жесткие директивные меры;

Экономические рычаги.

Особое значение придавалось реформе цен, согласно которой предполагалось админи-стративным путем повысить цены на потребительские товары с 1 января 1991 г., а на хлеб - с 1 июля 1990 г.

Программа рассчитывалась на шесть лет, и главными ее особенностями были:

Сочетаемость административных и рыночных начал,

Контролируемость уровня цен и постепенное, поэтапное введение рыночных механизмов.

Радикально настроенные реформаторы, группировавшиеся вокруг Б.Н. Ельцина, занимавшего тогда пост Председателя Верховного Совета РСФСР, подготовили свою экономическую программу «500 дней». Она предусматривала более быстрый переход к рыночной экономике на основе следующих предпосылок, которые должны быть созданы в переходный период:

Максимальной свободы экономического субъекта (предприятия, предпринимателя);

Полной ответственности экономического субъекта за результаты хозяйственной деятельности, опирающейся на юридическое равноправие всех видов собственности, включая частную;

Конкуренции производителей как важного фактора стимулирования хозяйственной активности;

Свободного ценообразования, так как рыночные механизмы эффективны только в том случае, если подавляющее большинство цен устанавливается на рынке свободно, уравновешивая спрос и предложение;

Создания рынков рабочей силы и финансов при сохранении значительного нерыночного сектора (оборона, образование, здравоохранение, наука, культура);

Открытости экономики, ее последовательной интеграции в систему мировых хозяйственных связей;

Обеспечения высокой степени социальной защищенности граждан;

Отказа всех органов государственной власти от прямого участия в хозяйственной деятельности (за исключением специфических областей).

В этой программе также отмечалось, что рынок нуждается в государственном и общественном регулировании с целью упреждения таких негативных последствий, как нестабильность производства, чрезмерная имущественная и социальная дифференциация, неравномерность развития отдельных регионов. Данная программа представляла собой экономически грамотно прописанный документ. Но у многих отечественных и зарубеж-ных ученых он вызвал настороженность из-за предполагаемой быстроты перехода к рынку , что, по-видимому, было весьма утопично.

Оба варианта перехода к рыночным отношениям осенью 1990 г. были представлены для обсуждения в Верховный Совет СССР, но ни тот, ни другой проект не получил поддержки.

М.С. Горбачеву было поручено доработать эти материалы и сделать нечто среднее из двух предложенных программ. В итоге получился весьма пространный документ «Основные направления по стабилизации народного хозяйства и переходу к рыночной экономике» , который носил декларативный характер, отражавший скорее намерения, а не программу перехода к рыночной экономике . Тем более вскоре выясни-лось, что ни одна из союзных республик не соглашалась принимать его к исполнению.

Продолжавшееся ухудшение экономической ситуации, всеобщий товарный дефицит и введение талонов на основные потребительские товары на фоне безуспешных попыток власти перейти к рыночной экономике усиливали социальную напряженность в обществе.

В стране начались забастовки. Летом 1989 г. они охватили почти все угольные районы СССР. Сначала выдвигались преимущественно экономические требования (улучшение материального положения, расширение самостоятельности предприятий), а затем, с весны 1990 г., начали звучать и политические (ограничение всевластия КПСС, отставка руководителей страны и регионов и др.), что стало отражением ускоряющихся процессов поляризации общества и возрастания накала борьбы политических сил.

В конце 1990 г. , чтобы несколько разрядить ситуацию, М.С. Горбачев принял решение о реорганизации Совета Министров и создании Кабинета министров при Президенте СССР. Премьер-министром был назначен B.C. Павлов, который разработал свою программу перехода к рынку, названную антикризисной . В ней предусматривались меры по:

Разгосударствлению и приватизации собственности,

Стабилизации финансово-кредитной системы,

Привлечению иностранного капитала и т.п.

Но осуществление этой программы так и не началось ввиду последовавших бурных политических событий (августовский путч 1991 г., распад СССР и др.).

Межнациональные отношения в СССР в 1985-1991 гг.

Перестроечные реформы не дали быстрого позитивного результата. Экономическая ситуация ухудшалась. Гласность и демократизация общественной жизни способство-вали всплеску межнациональных противоречий , которые раньше либо не замечались, либо жестоко подавлялись властью.

Первое массовое выступление на национальной почве произошло в декабре 1986 г. в Алма-Ате после снятия Д. А. Кунаева с поста первого секретаря ЦК Компартии Казахстана и замены его Г. В. Колбиным. Против демонстрантов, которые требовали уважения к национальным кадрам, была применена сила.

Острые межнациональные конфликты стали разворачиваться в Закавказье. В 1988 г. Нагорно-Карабахская автономная область, входившая в состав Азербайджана, но населенная армянами, требовала передачи своей территории в состав Армении. Это стало основой конфликта, в том числе и вооруженного, между двумя республиками. Проблема Карабаха не урегулирована до сих пор.

С 1988 г. в Латвии, Литве, Эстонии появились народные фронты , выступавшие сначала в поддержку перестройки, а затем превратившиеся в центры сепаратистских движений, которые требовали выхода из СССР.

Трагедией стали события в Тбилиси 9 апреля 1989 г., когда при помощи войск была разогнана националистическая демонстрация. Многие получили ранения, а 19 человек погибли.

Разворачивались этнические конфликты в Средней Азии - в Узбекистане и Киргизии.

Обострение межнациональных отношений в период перестройки

Причины:

Экономический кризис, охвативший все отрасли народного хозяйства;

Непоследовательность и противоречивость национальной политики.

Следствие: углубление межнациональных противоречий

Начало открытых в условиях развития гласности и демократии националь-ных конфликтов:

■ митинги и демонстрации в Алма-Ате (Казахстан) против русификации (1986);

■ создание народных фронтов в союзных республиках, превратившихся в центры сепаратистских движений (с 1988 г.);

■ вооруженные столкновения в Абхазии (с 1989 г.);

■S карабахская проблема, конфликт между Арменией и Азербайджаном (с 1988 г.);

■ волнения в Узбекистане в результате противостояния между турками-месхетинцами и узбеками (1989);

■ межэтнические столкновения в Киргизии (1989)

С 1990 г. в стране начался «парад суверенитетов». Декларации о суверенитете приняли большинство союзных республик.

В этот процесс внесла свою лепту и Россия. 12 июня 1990 г. I Съезд народных депутатов РСФСР 907 голосами против 13 принял Декларацию о государственном суверенитете. В настоящее время этот день - национальный праздник Российской Федерации.

Лидеры национальных движений активно пропагандировали идеи о том, что процветание возможно лишь в результате независимости и выхода из Советского Союза. В этих условиях руководство страны приняло решение о начале разработки нового союзного договора, который должен был предоставить широкие права союзным республикам и создать разумный баланс полномочий между ними и центром.

Но конфликты между республиками и Москвой продолжались. В январе 1991 г. резко обострилась ситуация в Литве, которая принимала законы направленные на правовое оформление независимости. Политический ультиматум М.С. Горбачева и попытка военно-силового решения этого вопроса привели к столкновениям армии с населением Вильнюса, в результате которых погибли 14 человек. Эти события вызвали бурный резонанс в мире и внутри страны, скомпрометировав высшее советское руководство, и прежде всего М.С. Горбачева.

Распад СССР (1990 - 1991)

Декларации о суверенитетах в 1990 г.:

Провозглашение независимости в 1991 г.:

Попытки центра (М. С. Горбачева) стабилизировать ситуацию в области национальных отношении: ПОИСК ПО САЙТУ.

Похожие статьи