Все многообразие обществ, существовавших прежде и существующих сейчас, социологи разделяют на определенные типы. Несколько типов общества, объединенных сходными принципами или критериями, составляют типологию. Существует множество способов классификации обществ и соответствующих им типологий. Если в качестве главного признака выбирается письменность, то все общества делятся на дописьменные, то есть умеющие говорить, обладающие языком, но не имеющие письменности и письменные, владеющие алфавитом и фиксирующие слова в материальных знаках и носителях.

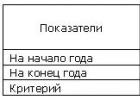

Согласно второй типологии, общества также делятся на два класса : простые и сложные. Критерием выступает число уровней управления и степень социального расслоения. В простых обществах нет руководителей и подчиненных, богатых и бедных (первобытные племена). В сложных обществах несколько уровней управления и несколько социальных слоев, расположенных сверху вниз, по мере убывания доходов. Здесь появляются противоположные страты: господствующая и зависимая. Возникшее стихийно социальное неравенство закрепляется юридически, экономически, политически, религиозно.

Стимулом для зарождения сложных обществ является появление государства. Простые общества совпадают с дописьменными, с доцивилизационными, а сложные совпадают с письменными обществами.

В основе третьей типологии лежит способ добывания средств существования. Основателями такой классификации являются Дж. Ленски и Г. Ленски . Согласно их классификации, все общество можно разделить на три типы:

1. Общество, живущее охотой и собирательством . Они ведут кочевой образ жизни, имеют самые примитивные орудия труда, их имущество ограничено самыми необходимыми предметами, которые они носят с собой, кочуя с места на место. Их социальная жизнь организуется на основе родственных связей и состоит из локальных родственных групп - триб. В этом обществе каждый знает, кто кому приходится близким или дальним родственником. Политической структуры почти не существует, во главе его обычно стоят старейшины или вождь, другие властные структуры в этом обществе еще не сложились. Это ранний период существования человечества и называется он протообществом. По времени существования - это самый продолжительный этап и соответствует первобытному обществу.

2. Садоводческие, земледельческие общества. Они впервые возникли на Ближнем Востоке приблизительно за четыре тысячи лет до н.э. В дальнейшем получили распространение от Китая и до Европы. В настоящее время сохранились главным образом в Африке на юге Сахары. Садоводческие общества не производят прибавочного продукта. Люди, которые трудятся, используя лишь мотыгу, не могут создать высоко продуктивную систему сельского хозяйства. Политические структуры в простых садоводческих обществах имеют до двух социальных слоев, но в некоторых случаях, она доходит и до четырех слоев. Система родственных связей также является основой социальной структуры, но здесь она значительно усложняется. Иногда общества состоят из многих кланов отличающихся сложными взаимосвязями. Брачные отношения между представителями различных родов регулируются. Эти примитивные общества можно также отнести к первобытно-общинному строю.

3. Аграрные общества. Они впервые возникли в Древнем Египте, благодаря возросшей продуктивности сельского хозяйства. Эти общества могли производить больше продуктов, чем требовалось для обеспечения сельского населения. Появление прибавочного продукта создало предпосылки для возникновения городов, развития ремесел и торговли. Переход к аграрным обществам означает переход от кочевого образа жизни к оседлому. На основе аграрных обществ возникло государство, которое сформировало бюрократический аппарат и армию. Была изобретена письменность, появились первые денежные системы, и расширился культурный и торговый обмен между на родами. Стали складываться более сложные формы политической организации, поэтому система родственных связей перестала быть основой социальной структуры общества. В земледельческом обществе семья по-прежнему остается основной производственной единицей.

4. Промышленные, индустриальные общества. Они возникли лишь в современную эпоху в конце 18 века, под влиянием индустриализации Великобритании. Самые передовые современные промышленные общества сложились в Северной Америке, Европе, Восточной Азии (Япония, Тайвань, Гонконг, Южная Корея). Промышленное производство связано с применением научных знаний, необходимых для управления производственным процессом. В этих обществах уже осуществляется использование сначала тепловой, а в дальнейшем электрической и атомной энергии.

В середине 19 века К. Маркс предложил свою типологию обществ. Общества, различающиеся языком, культурой, обычаями, политическим строем, образом и уровнем жизни людей, но объединенные двумя ведущими признаками: способом производства и формой собственности, составляют одну общественно-экономическую формацию. Согласно Марксу, человечество последовательно прошло четыре формации: первобытную, рабовладельческую, феодальную и капиталистическую. Он считал, что пятой формацией развития человечества должна будет выступить коммунистическая формация, а первой фазой ее развития выступает социализм, основанный на общественной собственности на средства производства.

Другая типология социальных систем в качестве основы также рассматривает экономическую сторону жизни, но акцент делает на характере труда, выделяя доиндустриальный, индустриальный и постиндустриальный труд и соответствующие ему типы обществ. Наиболее видные ее представители - американские социологи и политологи Д. Белл, 3. Бжезинский, А. Тоффлер и французские социологи, и политологи А. Турэн и Ж. Фурастье . Эта концепция была создана Д. Беллом как футурологическая, когда он возглавлял комиссию по 2000 году Американской Академии искусств и наук.

Согласно данной теории, общество в своем поступательном развитии проходит три основные стадии:

1) доиндустриальную (аграрную);

2) индустриальную;

3) постиндустриальную.

Бжезинский третью стадию называет технотронной, а А. Тоффлер - сверхиндустриальной.

Доиндустриальные общества в современном понимании - это отсталые в своей основе сельскохозяйственные, примитивные, консервативные, закрытые, несвободные общества. К такому типу он отнес слаборазвитые страны, которые находятся на стадии экономического развития между каменным веком и первой промышленной революцией. Сюда же он относит и страны, в которых идут процессы индустриализации, но они еще не завершены, а также общество, находится на переходном этапе развития. Доиндустриальные общества - подготовка к капитализму.

Индустриальные общества имеют развитую промышленную основу. Это динамические, гибкие, свободные и открытые по организации социальной жизни общества (капиталистические страны).

Постиндустриальные общества - это общества наиболее развитых стран, производственную основу которых составляет использование достижений научно-технической и научно-технологической революций, и в которых в связи с резким возрастанием роли и значения науки и информации, произошли существенные структурные социальные изменения. Он считает, что США и Япония находятся на пороге постиндустриального общества.

На первой стадии преобладает первичная сфера экономической деятельности - сельское хозяйство, на второй - вторичная сфера - промышленность, на третьей стадии - третичная - сфера услуг.

Основная задача этой стадии - индивидуализация производства и потребления.

В доиндустриальном обществе главная цель - власть.

В индустриальном - деньги, в постиндустриальном - знание, обладание которым является главным, престижным фактором.

Каждой из этих трех стадий присущи специфические формы социальной организации:

в аграрном обществе - это церковь и армия,

в индустриальном - корпорация,

в постиндустриальном - университеты.

В соответствии с этим находится и социальная структура: в аграрном обществе господствующую роль играют священники и феодалы, в индустриальном - бизнесмены, в постиндустриальном - ученые и менеджеры-консультанты.

Когда одна стадия приходит на смену другой, то изменяются технология, способ производства, форма собственности, социальные институты, политический режим, культура, образ жизни, численность населения и социальная структура общества.

Характерные черты постиндустриального общества:

1. В постиндустриальном обществе добыча и переработка природных ресурсов сменяются добычей и переработкой информации и развитием сферы услуг.

2. Информационные технологии захватывают важнейшие сферы общественной жизни:

промышленную, политическую, военную и культурную.

3. Смена технологического базиса (прогресс прикладного знания и совершенствование средств производства) – это сказалось на организации всей системы социальных связей.

4. Меняются структура занятости, соотношение профессионально-квалификационных групп, т.к. структура социальной позиций определяется социальными статусами, которые зависят от профессиональной деятельности человека, его образования, опыта, таланта и т.д.

Переход от индустриального общества к постиндустриальному обществу сопровождается превращением товаропроизводящей массы экономики в обслуживающую, что означает превосходство сферы услуг над сферой производства. Это:

1. Введет к сокращению числа занятых в сфере промышленности и в сельском хозяйстве и к преобладанию работников умственного труда.

2. Изменяется и социальная структура: классовое деление уступает место профессиональному. Собственность как критерий социального неравенства теряет свое значение и решающим становится уровень образования и знания.

3. Отсюда вытекает особенность постиндустриального общества, в котором основным принципом развития выступает центральное положение теоретических знаний как источника нововведений и определения политики.

4. Постиндустриальное общество характеризует ориентация на будущее, контроль над техникой и оценка последствий технических нововведений, принятие решения на основе новой интеллектуальной технологии и использование ее методов в теории управления.

В русле социального эволюционизма на основе противопоставления традиционного и современного общества сформировалась теория стадий роста. Теория «стадий роста» У.Ростоу описывает поступательное развитие общества как переход от аграрного «традиционного» общества к современному «индустриальному», как прохождение 5 важнейших ступеней - стадий.

Первая стадия - традиционное общество, основу которого составляет примитивное сельскохозяйственное производство. Накопления здесь незначительны и расходуются непроизводительно.

Вторая стадия - «переходное общество» - на этой стадии создаются предпосылки для «сдвига»: рост производительности сельскохозяйственного труда, увеличение капиталовложений в расчете на душу населения, возникновение централизованного государства и т.д.

Третья стадия - период «промышленной революции», характеризующийся мобилизацией внутренних накоплений и инвестирования более 10% национального продукта в производство, быстрым ростом основных отраслей промышленности и радикальным изменением методов производства.

Четвертая стадия - «путь к зрелости»- формирование индустриального общества. Этот процесс отличается бурным развитием промышленности, возникновением новых отраслей производства, повышением уровня капиталовложений до 20%, бурным ростом городов.

Для индустриального общества характерны:

1) развитая и сложная система разделения труда в обществе в целом, при сильной его специализации в конкретных сферах производства и управления;

2) массовое производство товаров на широкий рынок;

3) механизация и автоматизация производства и управления;

4) научно-техническая революция. Следствием этих процессов является высокая развитость средств транспорта и коммуникаций, высокая степень мобильности и урбанизации, качественные сдвиги в структурах национального потребления. С точки зрения данной теории, основные характеристики крупной промышленности - индустрии обусловливают форму поведения не только в сфере организации и управления производством, но во всех других сферах общественной жизни.

Следующая типология основана на характере взаимосвязи социальной системы и сферы. По этому критерию выделяются открытые и закрытые социальные системы. В данном случае социологи используют понятия, которые разрабатываются в естественных науках. В естественных науках открытыми системами являются незамкнутые системы, которые постоянно обмениваются с внешней средой и находятся в состоянии подвижного равновесия с ней. Закрытые системы изолированы, замкнуты, не взаимодействуют с внешней средой и постепенно приходят в состояние «застоя» и состояния наиболее низкой организованности. Аналогичным образом социальные системы, находящиеся в изоляции от внешней окружающей среды, неизбежно начинают переживать процессы, свойственные закрытым системам, что может привести к социальным кризисам.

Английский философ и социолог Карл Поппер использовал понятие открытого и закрытого общества для описания культурно-исторических и политических систем на разных этапах их развития. Закрытым он назвал магическое, племенное или коллективистское общество, застывшее на достигнутой стадии развития догматическое и авторитарное. Примерами такого общества могут служить античная Спарта, Пруссия, нацистская Германия, СССР в эпоху сталинизма. Открытое общество - такое общество, в котором индивиды вынуждены принимать личные решения. Оно сравнительно легко изменяется и приспосабливается к обстоятельствам внешней среды. Для его граждан характерно рациональное постижение мира, критицизм, индивидуализм, ответственность за свои поступки. Примером является западные демократии. Переход от закрытого общества к открытому является одной из глубочайших революций, через которые прошло человечество и которое остается магистральным путем развития человечества.

Постиндустриа́льное о́бщество - общество, в экономике которого преобладает инновационный сектор экономики с высокопроизводительной промышленностью, индустрией знаний, с высокой долей в ВВП высококачественных и инновационных услуг, с конкуренцией во всех видах экономической и иной деятельности, а также более высокой долей населения, занятого в сфере услуг , нежели в промышленном производстве.

В постиндустриальном обществе эффективная инновационная промышленность насыщает потребности всех экономических агентов, потребителей и населения, постепенно снижая темпы своего роста и наращивая качественные, инновационные изменения.

Научные разработки становятся главной движущей силой экономики - базой индустрии знаний. Наиболее ценными качествами являются уровень образования, профессионализм , обучаемость и творческий подход работника.

Главным интенсивным фактором развития постиндустриального общества является человеческий капитал - профессионалы, высокообразованные люди, наука и знания во всех видах экономической инновационной деятельности.

Энциклопедичный YouTube

1 / 5

✪ Постиндустриальное общество: понятие, признаки, что дальше?

✪ Общество и человек: Типы обществ. Центр онлайн-обучения «Фоксфорд»

✪ Общественно-политические процессы в странах Запада во второй половине ХХ века

✪ Лекция А. Шубина о постиндустриальном обществе

✪ Александр Дугин: проходимцы постиндустриальной экономики

Субтитры

Сущность и концепция развития постиндустриального общества

Главные отличительные черты постиндустриального общества от индустриального - очень высокая производительность труда, высокое качество жизни , преобладающий сектор инновационной экономики с высокими технологиями и венчурным бизнесом. И высокая стоимость и производительность высококачественного национального человеческого капитала, генерирующего избыток инноваций, вызывающих конкуренцию между собой.

Сущность постиндустриального общества заключается в росте качества жизни населения и развитии инновационной экономики, включая индустрию знаний.

Концепция развития постиндустриального общества сводится к приоритетности инвестиций в человеческий капитал, повышению его качества, включая качество жизни, к повышению качества и конкурентоспособности инновационной экономики.

Высокая производительность труда, эффективность инновационной системы, человеческого капитала и всей экономики, систем управления, высокая конкуренция во всех видах деятельности насыщают рынки промышленной продукцией, удовлетворяют спрос потребителей всех типов и видов, включая экономических агентов и население.

Насыщение рынков промышленной продукцией и товарами приводит к снижению темпа прироста общих объёмов промышленного производства и к снижению доли промышленности в ВВП по сравнению с долей сферы услуг. Само же по себе снижение доли промышленности в ВВП не является главным признаком постиндустриальной экономики. Например, в России доля услуг в 2010 году, по данным Росстата, составила 62,7 % ВВП, промышленности - 27,5 %, сельского хозяйства - 9,8 %, однако промышленность и экономика России остаются в значительной степени сырьевыми, с неконкурентоспособной индустриальной экономикой. В России насыщение внутренних рынков промышленными товарами и продукцией происходит не за счет высокой производительности труда, а за счет преобладания их импорта над экспортом. Аналогичная российской ситуация со сферой услуг на Украине. В 2011 году доля услуг в ВВП составила 56 %, но экономика не стала постиндустриальной от этого. Иная ситуация в Республике Беларусь. Промышленность составляет 46,2 % ВВП, а сфера услуг - 44,4 %. Экономика этой страны относится по типу к индустриальной с низкой долей сырьевой экономики.

В связи с этим некоторые ученые считают, что решающим критерием возникновения постиндустриального общества является изменение структуры занятости, а именно достижение доли занятых в непроизводственной сфере 50 % и более от всего трудоспособного населения. При этом многие виды сектора услуг, такие, например, как розничная торговля, бытовое обслуживание и тому подобные, не считаются непроизводственными видами деятельности .

Относительное преобладание доли услуг над промышленным производством не означает снижение объёмов производства. Просто эти объёмы в постиндустриальном обществе увеличиваются медленнее из-за удовлетворения спроса на них, чем растут объёмы оказанных услуг. В то же время рост объёмов услуг связан напрямую с ростом качества жизни, с инновационным развитием сферы услуг и с опережающим предложением разнообразных инновационных услуг потребителям. Наглядным примером этого реального и бесконечного процесса могут служить Интернет и новые средства связи.

Возможности повышения качества жизни населения за счет новых, инновационных услуг населению неисчерпаемы.

Становление концепции постиндустриального общества

Термин «постиндустриализм» был введён в научный оборот в начале XX века учёным А. Кумарасвами, который специализировался на доиндустриальном развитии азиатских стран. В современном значении этот термин впервые был применён в конце 1950-х годов, а широкое признание концепция постиндустриального общества получила в результате работ профессора Гарвардского университета Дэниела Белла , в частности, после выхода в 1973 году его книги «Грядущее постиндустриальное общество» .

Близкими к постиндустриальной теории являются концепции информационного общества , постэкономического общества, постмодерна , «третьей волны», «общества четвёртой формации», «научно-информационного этапа принципа производства». Некоторые футурологи считают, что постиндустриализм - это лишь пролог перехода к «постчеловеческой » фазе развития земной цивилизации .

Развитие постиндустриального общества

В основе концепции постиндустриального общества лежит разделение всего общественного развития на три этапа:

- Аграрное (доиндустриальное) - определяющей являлась сельскохозяйственная сфера, главные структуры - церковь, армия

- Индустриальное - определяющей являлась промышленность, главные структуры - корпорация, фирма

- Постиндустриальное - определяющим являются теоретические знания, главная структура - университет, как место их производства и накопления

Причины появления постиндустриальной экономики

Следует отметить, что среди исследователей нет единой точки зрения на причины появления постиндустриального общества.

Разработчики постиндустриальной теории указывают следующие причины:

- Разделение труда приводит к постоянному вычленению из производственной сферы отдельных действий в самостоятельную услугу (см. аутсорсинг). Если раньше фабрикант сам придумывал и реализовывал рекламную кампанию и это было частью фабричного бизнеса, то сейчас рекламный бизнес является самостоятельным сектором экономики. Аналогичные процессы в своё время привели к разделению физического и умственного труда.

- В результате развития международного разделения труда , происходит постепенная концентрация производств в регионах, наиболее выгодных для конкретной деятельности. Одним из катализаторов такого перераспределения является расширение корпоративного права собственности за национальные рамки. Борьба за повышение эффективности вынуждает транснациональные компании размещать производства в более выгодных регионах. Этому также способствует уменьшение удельных транспортных расходов. Сегодня производство территориально уже не столь привязано к источнику сырья или основному потребителю. При этом результаты производства, в том числе прибыль, принадлежат материнской компании и являются дополнительным источником потребления и развития сферы услуг в стране размещения её штаб-квартиры, в то время, как производственные подразделения находятся в другой стране.

- С развитием экономики и производительности труда изменяется структура потребления. После стабильного обеспечения товарами первой необходимости, начинается опережающий рост потребления услуг по сравнению с ростом потребления товаров. Это приводит к соответствующему изменению пропорции производства и занятости в структуре экономики.

- Производство большинства услуг привязано к тому месту, где услуга потребляется. Даже если цены на стрижку в Китае будут ниже в 100 раз, по сравнению с остальным миром, это вряд ли существенно повлияет на рынок парикмахерских услуг в США или Европе. Однако развитие средств связи и превращение информации в массовый товар позволило развить дистанционную торговлю некоторыми видами услуг.

- Часть услуг по своей природе трудно поддаются увеличению производительности труда. Один таксист не будет управлять двумя автомобилями сразу. При росте спроса либо такси превратится в автобус, либо увеличится число таксистов. В то же время для массового промышленного производства характерно постоянное увеличение объёмов выпускаемой продукции одним работником. Это приводит к дополнительному перекосу числа занятых в сторону сферы услуг.

Экономика

Деиндустриализация

За последние 50 лет во всех странах мира наблюдалось снижение удельного веса занятых и доли промышленности в ВВП. В среднем по миру за 1960-2007 гг. доля промышленности в ВВП сократилась с 40 % до 28 %, а доля занятых - до 21 %. Деиндустриализация в первую очередь затрагивает экономически развитые страны и старые отрасли, такие как металлургия, текстильная промышленность. Закрытие заводов приводит к увеличению безработицы и появлению региональных социально-экономических проблем. Но параллельно деиндустриализации происходит процесс реиндустриализации - развитие новых, высокотехнологичных производств, замещающих старые отрасли.

Характерное для постиндустриальных стран снижение доли занятых в промышленности не свидетельствует об упадке развития промышленного производства. Напротив, промышленное производство, как и сельское хозяйство в постиндустриальных странах, развиты чрезвычайно сильно, в том числе за счёт высокой степени разделения труда , что обеспечивает высокую производительность. Дальнейшего наращивания занятости в данной сфере просто не требуется. Например, в США в сельском хозяйстве уже давно работает около 5 % занятого населения. При этом США являются одним из крупнейших мировых экспортёров зерновых. В то же время в отраслях транспортировки, переработки и хранения сельхозпродукции занято ещё свыше 15 % работников США. Разделение труда сделало этот труд «несельскохозяйственным» - этим занялись сфера услуг и промышленность, которые дополнительно увеличили свою долю в ВВП за счёт снижения доли сельского хозяйства. В то же время в СССР не было столь подробной специализации хозяйственных субъектов. Сельхозпредприятия занимались не только выращиванием, но и хранением, перевозкой, первичной переработкой урожая. Получалось, что в селе работало от 25 до 40 % работников. В то время, когда доля сельского населения составляла 40 %, СССР обеспечивал себя всем зерном (и другими продуктами сельского хозяйства, вроде мяса, молока, яиц и др.) сам, а вот когда доля сельскохозяйственного населения снизилась до 25 % (к концу 1960-х годов), возникли потребности в импорте продовольствия, и наконец, при снижении этой доли до 20 % (к концу 1970-х годов), СССР стал крупнейшим импортёром зерна.

В постиндустриальной экономике наибольший вклад в стоимость материальных благ, которые производятся именно внутри этой экономики, вносит конечная составляющая производства - торговля , реклама , маркетинг , то есть сфера услуг, а также информационная составляющая в виде патентов, НИОКР и т. д.

Кроме того, всё бо́льшую роль играет производство информации. Этот сектор экономически эффективнее материального производства, так как достаточно изготовить первоначальный образец, а затраты на копирование несущественны. Но он не может существовать без:

- Развитой юридической защиты прав интеллектуальной собственности . Не случайно именно постиндустриальные страны в наибольшей степени отстаивают эти вопросы.

- Права на информацию, которые подлежат юридической защите, должны носить монопольный характер. Это является не только необходимым условием для превращения информации в товар, но и позволяет извлекать монопольную прибыль, увеличивая рентабельность постиндустриальной экономики.

- Наличия огромного количества потребителей информации, которым выгодно её продуктивно использовать и которые готовы предложить за неё «неинформационные» товары.

Особенности инвестиционного процесса

Индустриальная экономика основывалась на аккумулировании инвестиций (в виде сбережений населения либо через деятельность государства) и последующем их вложении в производственные мощности. В постиндустриальной экономике концентрация капитала через денежные сбережения резко падает (например, в США объём сбережений меньше объёма долгов населения). Как считают марксисты, основным источником капитала становятся права собственности на нематериальные активы, выраженные в виде лицензий, патентов, корпоративных или долговых ценных бумагах, в том числе зарубежные. Согласно современным представлениям части ученых западной экономической науки, основным источником финансовых ресурсов становится рыночная капитализация компании, формирующаяся на основе оценки инвесторами эффективности организации бизнеса, интеллектуальной собственности, способности к успешным инновациям и прочих нематериальных активов, в частности, лояльности потребителей, квалификации сотрудников и т. д.

Основной производственный ресурс - квалификацию людей - невозможно увеличить через рост инвестиций в производство. Этого можно добиться только через увеличение инвестиций в человека и усиление потребления - в том числе потребления образовательных услуг, вложений в здоровье человека и т. д. Кроме того, рост потребления позволяет удовлетворить насущные потребности человека, в результате чего у людей появляется время на личностный рост, развитие творческих способностей и т. п., то есть те качества, которые наиболее важны для постиндустриальной экономики.

На сегодня при реализации больших проектов обязательно предусматриваются значительные средства не только на строительство и оборудование, но и на обучение персонала, его постоянную переподготовку, тренинги, предоставление комплекса социальных услуг (медицинское и пенсионное страхование, организация отдыха, образование для членов семьи).

Одной из особенностей инвестиционного процесса в постиндустриальных странах стало владение их компаниями и гражданами значительными зарубежными активами. В соответствии с современной марксистской трактовкой, если сумма такой собственности больше, чем сумма собственности иностранцев в данной стране, это позволяет через перераспределение прибыли, созданной в других регионах, увеличивать потребление в отдельных странах даже больше, чем растёт их внутреннее производство. Согласно другим направлениям экономической мысли, потребление растёт наиболее быстрыми темпами в тех странах, куда активно направляются иностранные инвестиции, а в постиндустриальном секторе прибыль формируется преимущественно в результате интеллектуальной и управленческой деятельности.

В постиндустриальном обществе получает развитие новый тип инвестиционного бизнеса - венчурный . Его суть заключается в том, что одновременно финансируется множество разработок и перспективных проектов, причём сверхприбыльность небольшого количества удачных проектов покрывает убытки остальных.

Превосходство знаний над капиталом

На первых этапах индустриального общества, имея капитал , практически всегда можно было организовать массовое производство какого-либо товара и занять соответствующую нишу на рынке. С развитием конкуренции , особенно международной, размер капитала не гарантирует защиту от провала и банкротства. Для успеха обязательно нужна инновация . Капитал не может автоматически обеспечить появление ноу-хау , необходимых для экономического успеха. И наоборот, в постиндустриальных секторах экономики наличие ноу-хау позволяет легко привлечь необходимый капитал даже без наличия собственного.

Технологические изменения

Технологический прогресс в индустриальном обществе достигался, в основном, благодаря работе изобретателей-практиков, часто не имевших научной подготовки (например, Т. Эдисон). В постиндустриальном обществе резко возрастает прикладная роль научных исследований, в том числе фундаментальных. Основным двигателем технологических изменений стало внедрение в производство научных достижений.

В постиндустриальном обществе наибольшее развитие получают наукоёмкие , ресурсосберегающие и информационные технологии («высокие технологии»). Это, в частности, микроэлектроника , программное обеспечение , телекоммуникации , робототехника , производство материалов с заранее заданными свойствами, биотехнологии и др. Информатизация пронизывает все сферы жизни общества: не только производство благ и услуг, но и домашнее хозяйство, а также культуру и искусство.

К особенностям современного научно-технического прогресса теоретики постиндустриального общества относят замену механических взаимодействий электронными технологиями; миниатюризацию, проникающую во все сферы производства; изменение биологических организмов на генном уровне.

Главный тренд изменения технологических процессов - возрастание автоматизации, постепенная замена неквалифицированного труда работой машин и компьютеров.

Социальная структура

Важная черта постиндустриального общества - усиление роли и значения человеческого фактора. Меняется структура трудовых ресурсов: уменьшается доля физического и растет доля умственного высококвалифицированного и творческого труда. Увеличиваются затраты на подготовку рабочей силы : расходы на обучение и образование, повышение квалификации и переквалификации работников.

По данным ведущего российского специалиста по постиндустриальному обществу В. Л. Иноземцева , в «экономике знаний» в США занято около 70 % всей рабочей силы .

«Класс профессионалов»

Ряд исследователей характеризуют постиндустриальное общество, как «общество профессионалов», где основным классом является «класс интеллектуалов», а власть принадлежит меритократии - интеллектуальной элите. Как писал основоположник постиндустриализма Д. Белл , «постиндустриальное общество… предполагает возникновение интеллектуального класса, представители которого на политическом уровне выступают в качестве консультантов, экспертов или технократов » . При этом уже сейчас отчетливо проявляются тенденции «имущественного расслоения по признаку образования».

По мнению известного экономиста П. Друкера , «„работники знания “ не станут большинством в „обществе знания“, но … они уже стали его лидирующим классом» .

Для обозначения этого нового интеллектуального класса Э. Тоффлер вводит термин «когнитариат », впервые в книге «Метаморфозы власти» (1990).

… Чисто физический труд находится в нижней части спектра и постепенно исчезает. С малым количеством занятых физическим трудом в экономике «пролетариат » сейчас находится в меньшинстве и больше заменяется «когнитариатом ». По мере становления суперсимволической экономики пролетарий становится когнитаристом.

Изменение статуса наёмного труда

В постиндустриальном обществе основным «средством производства» является квалификация сотрудников. В этом смысле средства производства принадлежат самому работнику, поэтому ценность сотрудников для компании резко возрастает. В результате отношения между компанией и интеллектуальными работниками становятся более партнерскими, резко снижается зависимость от работодателя. При этом корпорации переходят от централизованной иерархической к иерархическо-сетевой структуре с повышением самостоятельности сотрудников.

Постепенно в компаниях не только рабочие, но и все управленческие функции, вплоть до самого высшего руководства, начинают выполнять нанятые сотрудники, которые зачастую не являются собственниками компаний.

Усиление значения творческого и снижение роли неквалифицированного труда

По мнению некоторых исследователей (в частности, В. Иноземцева), постиндустриальное общество переходит в постэкономическую фазу, поскольку в перспективе в нём преодолевается господство экономики (производство материальных благ) над людьми и основной формой жизнедеятельности становится развитие человеческих способностей . Уже сейчас в развитых странах материальная мотивация частично уступает место самовыражению в деятельности.

С другой стороны, постиндустриальная экономика испытывает всё меньше потребности в неквалифицированном труде, что создает трудности для населения с низким образовательным уровнем. Впервые в истории возникает ситуация, когда рост населения (в его неквалифицированной части) снижает, а не увеличивает экономическую мощь страны.

Историческая периодизация

Согласно концепции постиндустриального общества, история цивилизации делится на три большие эпохи: доиндустриальную, индустриальную и постиндустриальную. При переходе от одной стадии к другой новый тип общества не вытесняет предшествующие формы, но делает их второстепенными.

Доиндустриальный способ организации общества основан на

- трудоёмких технологиях,

- использовании мускульной силы человека,

- навыках, не требующих длительного обучения,

- эксплуатации природных ресурсов (в частности, сельскохозяйственных земель).

Индустриальный способ основан на

- машинном производстве,

- капиталоёмких технологиях,

- использовании внемускульных источников энергии,

- требующей длительного обучения квалификации.

Постиндустриальный способ основан на

- наукоёмких технологиях,

- информации и знаниях как основном производственном ресурсе,

- творческом аспекте деятельности человека, непрерывном самосовершенствовании и повышении квалификации в течение всей жизни.

Основой могущества в доиндустриальную эпоху были земля и количество зависимых людей, в индустриальную - капитал и источники энергии, в постиндустриальную - знания, технологии и квалификация людей.

Слабостью постиндустриальной теории называют то, что она рассматривает переход от одной стадии к другой как объективный (и даже неизбежный) процесс, но мало анализирует необходимые для этого общественные условия, сопутствующие противоречия, культурные факторы и т. д.

Постиндустриальная теория оперирует, в основном, терминами, характерными для социологии и экономики. Соответствующий «культурологический аналог» получил название концепции постмодерна (в соответствии с которым историческое развитие идет от традиционного общества к современному и далее - к постмодернити).

Место постиндустриальных обществ в мире

Развитие постиндустриального общества в наиболее развитых странах мира привело к тому, что доля обрабатывающей промышленности в ВВП этих стран в настоящее время значительно ниже, чем у ряда развивающихся стран. Так, эта доля в ВВП США составляла в 2007 году 13,4 %, в ВВП Франции - 12,5 %, в ВВП Великобритании - 12,4 %, тогда как в ВВП Китая - 32,9 %, в ВВП Таиланда - 35,6 %, в ВВП Индонезии - 27,8 %.

Перемещая товарное производство в другие страны, постиндустриальные государства (в большинстве своём - бывшие метрополии) вынуждены мириться с неизбежным ростом необходимой квалификации и некоторого благосостояния рабочей силы в своих бывших колониях и подконтрольных территориях. Если в индустриальную эпоху, с начала XIX века и вплоть до 80-х годов ХХ столетия, разрыв в ВВП на душу населения между отсталыми и развитыми странами всё больше увеличивался , то постиндустриальная фаза развития экономики замедлила эту тенденцию, что является следствием глобализации экономики и роста образованности населения развивающихся стран. С этим связаны демографические и социокультурные процессы, в результате которых к 90-м годам XX века большинство стран «третьего мира» добилось определённого роста грамотности, что стимулировало потребление и вызвало замедление прироста населения. В результате этих процессов в последние годы в большинстве развивающихся стран наблюдаются темпы роста ВВП на душу населения значительно более высокие, чем в большинстве экономически развитых стран, но учитывая крайне низкое стартовое положение развивающихся экономик, их разрыв в уровне потребления с постиндустриальными странами не может быть преодолён в обозримом будущем .

Следует учитывать, что международные товарные поставки зачастую идут в рамках одной транснациональной корпорации, которая контролирует предприятия в развивающихся странах. Экономисты марксистской школы считают, что основная часть прибыли распределяется непропорционально совокупно вложенному труду, через ту страну, где находится правление корпорации, в том числе с помощью искусственно гипертрофированной доли на основе прав собственности на лицензии и технологии - за счёт и в ущерб непосредственным производителям товаров и услуг (в частности, и программного обеспечения, всё большее количество которого разрабатывается в странах с низкими социальными и потребительскими стандартами). По мнению других экономистов, основная часть добавленной стоимости на самом деле создаётся именно в той стране, где находится головной офис, так как там ведутся разработки, создаются новые технологии и формируются связи с потребителями. Отдельного рассмотрения требует практика последних десятилетий, когда и штаб-квартиры и финансовые активы большинства наиболее могущественных ТНК располагаются на территориях со льготным налогообложением , но где нет ни производственных, ни маркетинговых, ни, тем более, исследовательских подразделений этих компаний.

В результате относительного снижения доли материального производства экономика постиндустриальных стран стала меньше зависеть от поставок сырья. Например, беспрецедентный рост цен на нефть в 2004-2007 годах не вызвал кризиса, подобного нефтяным кризисам в 1970-х годах. Аналогичный рост цен на сырьё в 70-х годах ХХ столетия вынудил тогда сократить уровень производства и потребления прежде всего в передовых странах.

Глобализация мировой экономики позволила постиндустриальным странам переложить издержки очередного мирового кризиса на развивающиеся страны - поставщиков сырья и рабочей силы: по мнению В. Иноземцева, «постиндустриальный мир входит в XXI век вполне автономным социальным образованием, контролирующим мировое производство технологий и сложных высокотехнологичных товаров , вполне обеспечивающим себя промышленной и сельскохозяйственной продукцией, относительно независимым от поставок энергоносителей и сырья, а также самодостаточным с точки зрения торговли и инвестиций».

По мнению других исследователей, наблюдавшийся до недавнего времени успех экономик постиндустриальных стран - это кратковременный эффект, достигнутый в основном за счёт неэквивалентного обмена и неравноправных отношений между немногими развитыми странами и обширными регионами планеты, обеспечивавшими их дешёвой рабочей силой и сырьём, а форсированное стимулирование информационных отраслей и финансовой сферы экономики (непропорциональное материальному производству) было одной из основных причин наступившего мирового экономического кризиса 2008 г.

Критика теории постиндустриального общества

Сокращение высокооплачиваемых рабочих мест, снижение уровня оплаты труда

Быстрое сокращение рабочих мест в промышленности в результате роботизации, научно-технической революции и деиндустриализации развитых стран послужило поводом для появления западных социологических теорий о «конце пролетариата» и даже «конце работы». Так, американский социолог Джереми Рифкин в середине 1990-х заявлял, что мир находится «на пути к экономике без работы ». Немецкий социолог Оскар Негт писал в 1996 г., что К. Маркс «переоценил способность рабочего класса покончить с капитализмом раньше, чем тот примет варварские формы». Проигранные забастовки рабочих Великобритании, США, других развитых стран завершались массовыми увольнениями, после которых прежняя численность рабочих в сокращаемых секторах промышленности больше не восстанавливалась . Вследствие деиндустриализации в США происходили упадок и банкротство промышленных городов, например банкротство Детройта .

Однако промышленные рабочие места на самом деле не сокращались, а лишь перемещались в развивающиеся страны с более дешёвой рабочей силой. К концу 1990-х это привело к быстрому росту промышленности в новых индустриальных странах Азии (Китай, Индия , Индонезия), а также в некоторых государствах Латинской Америки. Резкий рост автоматизации привёл к сокращению потребности в рабочих на единицу серийно выпускаемой продукции - примерно в 100 раз за 40 лет. От операторов уже не требуется высокая квалификация и внимание, требования к ним снижаются, потребность в квалифицированной рабочей силе - уменьшается. А так как много платить неквалифицированному оператору не имеет смысла - то производства выводятся из развитых стран в Мексику и Юго-Восточную Азию .

В развитых странах вырос сектор сферы услуг и торговли, но так как труд в этом секторе в среднем хуже оплачиваемый, ненормированный и менее квалифицированный, чем в промышленности, то он не смог равноценно заменить собой сокращение высокооплачиваемых промышленных рабочих мест.

Известный российский социолог и политолог Борис Кагарлицкий считает, что в 90-е годы XX века, несмотря на технологические прорывы, мир не приблизился к «постиндустриальному обществу», появление которого предсказывали западные социологи, а напротив - показал абстрактность этой теории :

| Современные методы организации производства - «бережливое производство », аудит и оптимизация бизнес-процессов, аутсорсинг - ориентированы не на то, чтобы вытеснить традиционного работника, а на то, чтобы лучше контролировать его и заставить работать более интенсивно… Всё это говорит не об исчезновении рабочего класса, а скорее о реструктурировании системы наёмного труда и одновременном усилении его эксплуатации. |

С конца 1990-х годов все больше рабочих мест сокращается и для «белых воротничков » - менеджеров, администраторов. Автоматизация банков и предприятий сферы услуг, интернет-банкинг , интернет-магазины привели к тому, что требуется всё меньше клерков и больше техников и операторов, выполняющих почти те же функции, что и рабочие в промышленности. В то время как в промышленности сокращались рабочие места за счёт автоматизации, роботизации и внедрения новых технологий, в XXI веке началось активное внедрение автоматизации в сфере услуг и торговли. Соотношение между промышленностью и сферой услуг в XXI веке в очередной раз меняется, на этот раз - в пользу промышленности, считает Б. Кагарлицкий .

Технологические прорывы всегда были необходимы бизнесу как средство снижения издержек производства, в том числе и для увеличения давления на наёмных работников. Резкое повышение технологического уровня производства почти всегда приводило к сокращениям персонала, обесцениванию рабочей силы и росту безработицы. Но на определенном этапе даже очень совершенные машины начинают проигрывать конкуренцию с очень дешёвым работником. То есть, снова, в соответствии с марксистской теорией, рост резервной армии безработных создаёт дополнительное давление на работников, понижая стоимость рабочей силы и приводя к снижению уровня оплаты труда .

Отдельные отрицательные аспекты

Критики теории постиндустриального общества указывают на тот факт, что не оправдались ожидания создателей данной концепции. Например, Д. Белл, заявлявший о том, что «основной класс в нарождающемся социуме - это прежде всего класс профессионалов, владеющий знаниями» и что центр общества должен сместиться от корпораций в сторону университетов, исследовательских центров и т. п. В реальности же корпорации, вопреки ожиданиям Белла, так и остались центром западной экономики и лишь упрочили свою власть над научными учреждениями, среди которых должны были раствориться.

Обращается внимание на то, что корпорациям приносит прибыль зачастую не информация как таковая, а образ предлагаемого на рынок продукта. Растёт доля занятых в маркетинге и рекламном бизнесе, растёт доля затрат на рекламу в бюджете товаропроизводителей. Японский исследователь Кенъити Омаэ охарактеризовал этот процесс как «главный парадигмальный сдвиг последнего десятилетия». Наблюдая, как в Японии сельскохозяйственные продукты известных брендов продаются по ценам, в несколько раз превышающим цены на того же рода и качества продукты no-name, то есть «без бренда» (от малоизвестных производителей), он пришел к выводу, что добавленная стоимость - результат чётко направленных усилий по созданию бренда. Возможной становится искусная симуляция технологического прогресса, когда модификации, не затрагивающие функциональных свойств вещи и не требующие реальных трудовых затрат, в виртуальной реальности рекламных образов выглядят, как «переворот», «новое слово». Подобный подход изложен в книге Наоми Кляйн «No Logo ».

В то же время, новые постиндустриальные бизнесы (маркетинг , реклама), несмотря на многомиллионные обороты, элитарны и не требуют найма большого числа исполнителей - достаточно лишь нескольких дизайнеров, менеджеров и их помощников. Они не создают сколь-нибудь значимого числа рабочих мест .

Начальник аналитического отдела казначейства Сбербанка Николай Кащеев заявлял: «Американский средний класс создавался, прежде всего, материальным производством. Сфера услуг приносит американцам меньше дохода, чем материальное производство, по крайней мере, приносило, естественно, за исключением финансовой сферы. Расслоение вызвано так называемым мифическим постиндустриальным обществом, его торжеством, когда наверху оказывается небольшая группа людей с особыми талантами и способностями, дорогостоящим образованием, в то время как средний класс совершенно вымывается, потому что огромная масса людей уходит из материального производства в сферу услуг и получает меньшие деньги». Он заключил: «И всё-таки американцы отдают себе отчет, что они должны снова индустриализовываться. Эти крамольные слова после этого многолетнего мифа о постиндустриальном обществе начинают произноситься в открытую экономистами, пока ещё в основном независимыми. Они говорят о том, что должны быть производительные активы, в которые можно инвестировать. Но пока ничего подобного на горизонте не видно».

Безработица

Как считает российский публицист Е. В. Гильбо: из-за большого числа высвободившейся рабочей силы в развитых странах,

Переход к постиндустриальному обществу характеризуется в своей основе нарастанием удельного веса категории населения, которая занята в сфере услуг. Так, например, в современных развитых государствах распределение по основным областям трудовой деятельности выглядит примерно таким образом: занимает около 60%, сельское хозяйство - примерно 5% и промышленность до 35%. Если переворот в последней отрасли и индустриализация несколько столетий назад предполагали смену ручного труда машинным и повсеместное распространение технологических новшеств - от ткацкого станка до машиностроительных заводов, - то постиндустриальное общество характеризуется оттоком значительного количества людей из производственной сферы и переходом их в сферы услуг, образования и научных знаний. Когда-то, в эпоху в Европе, в ряде стран возникали движения рабочих, основанные на идее, что машины заменят людей и лишат последних возможности работать в промышленной сфере. Луддиты и саботажники всеми силами пытались остановить или задержать технический прогресс. Кстати, само слово «саботаж» происходит от французского названия башмака (sabot), а при помощи них намеренно блокировалась работа Эта мысль обретает свое реальное воплощение в наши дни, когда развитие технологий действительно позволяет оставить львиную долю материального производства и сократить участие здесь людей до минимума, что можно наблюдать на примере передовых государств планеты: Испании, США, Швеции, Франции и так далее. Вместе с тем это вовсе не означает лишение людей возможности заработка, напротив, облегчает последним жизнь во многих отношениях и позволяет просто переместиться в другие сферы деятельности. Сформулируем эти черты более подробно и структурированно.

В экономической сфере постиндустриальное общество характеризуется определенными моментами. А именно:

- высоким уровнем использования различной информации в целях развития экономики;

- господством сферы услуг;

- индивидуализацией потребления и производства;

- автоматизацией и роботизацией практически всех сфер в управлении и производстве;

- осуществлением сотрудничества с остальной живой природой;

- активным развитием экологически чистых и ресурсосберегающих технологий.

- особой ролью образования и науки;

- развитием индивидуализированного типа сознания;

- необходимостью непрерывного самообразования.

Введение

постиндустриальный культура общество

С конца 60-х годов ХХ века в науке утвердилось понимание происходящих в наиболее развитых странах мира хозяйственных и вызываемых ими социально-политических перемен как провозвестников качественно нового этапа общественного прогресса. К настоящему времени за рубежом выдвинуто немало оригинальных концепций, в которых обобщаются фундаментальные закономерности хозяйственного развития и на этой основе делаются попытки осмыслить глобальные перспективы человечества.

Постиндустриальное общество - это общество, в экономике которого в результате научно-технической революции и существенного роста доходов населения приоритет перешёл от преимущественного производства товаров к производству услуг. Доминирующим производственным ресурсом является информация и знания. Научные разработки становятся главной движущей силой экономики. Наиболее ценными качествами являются уровень образования, профессионализм, обучаемость и креативность работника.

Актуальность темы заключается в рассмотрении постиндустриального общества в целом и перехода приоритета от производства товаров к производству услуг.

Цель данной работы - дать определение постиндустриальному обществу и рассмотреть всю специфику культуры данного общества.

Для написания данной контрольной работы, нами была использована разнообразная литература, затрагивающая различные сферы деятельности человека.

Постиндустриальное общество

Постиндустриальное общество - это стадия развития общества, начавшаяся в последней четверти XX века в результате научно-технической революции, характеризующаяся развитием энергосберегающих технологий, созданием высокотехнологичных производств, информатизацией общества, развитием науки и техники, увеличением уровня образования, медицины, качества жизни людей.

В середине XX века развертывается современная научно-техническая революция, представляющая собой переворот в технике и технологии производства на основе новейших достижений науки. Ее основные направления: освоение новых источников энергии, автоматизация производства, его химизация и биологизация.

Развертывание научно-технической революции привело к трансформации индустриального общества в постиндустриальное в последней четверти XX столетия. Переход к энергосберегающим технологиям как следствие энергетического кризиса 70-х годов, создание и широчайшее использование синтетических материалов, информатизация общества на основе массового производства и использования персональных компьютеров, роботизация привели к изменению структуры занятости населения, изменили сам облик общества. В постиндустриальных странах доля занятых в традиционных отраслях производства (в добывающей и обрабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве) не превышает трети населения. Изменился характер труда. Так, в США в конце XX века доля занятых физическим трудом не превышает 10%, а столетие назад составляла 90%. А две трети заняты в информационном бизнесе, предоставляют финансовые, консультационные, бытовые, туристические, медицинские, образовательные и другие услуги, работают в индустрии развлечений. Этот сектор экономики называют третичным.

В постиндустриальном обществе его основой стал средний класс - основа стабильности общества.

Можно выделить следующие критерии принадлежности к этому классу:

· владение семьей собственностью, эквивалентной 20-50 среднегодовым доходам одного работника;

· получение дохода, обеспечивающего семье достаток не ниже прожиточного минимума;

· уважение законов и традиций страны, умение и желание защищать свои права и свободы, взятие на себя доли социальной ответственности за будущее страны.

Средняя семья владеет коттеджем или квартирой, одним - двумя автомобилями, полным набором современной бытовой техники, одним и более телевизором, телефоном и т.д. Деревня как понятие исчезло. Высокий уровень потребления продуктов питания обеспечивается небольшим слоем фермеров.

На первый план в постиндустриальном обществе выходит качество жизни, под которым понимается возможность жить в гармонии с природой. обществом, самим собой. О высоком качестве жизни свидетельствуют поголовная грамотность, и высокий уровень образования значительной части населения, высокая продолжительность жизни, доступность и хорошее качество медицинских услуг, увеличение времени досуга и возможность рационального распоряжения им, уменьшение преступности и т.д.

К началу третьего тысячелетия н.э. в постиндустриальную стадию развития вступило примерно два с половиной десятка стран, где проживает более пятой части населения планеты.

Но анализ мирового развития за 70-90-е годы свидетельствует, что разрыв между высокообразованными странами и периферией планеты сокращается. Наиболее результативны усилия стран, где придерживаются курса на открытость экономики, сокращение госсектора, привлечение иностранного капитала, государственную заботу об образовании. Это открывает путь к благосостоянию даже наименее отсталым странам.

Близкими к постиндустриальной теории являются концепции информационного общества, постэкономического общества, постмодернизма, «третьей волны», «общества четвёртой формации», «научно-информационного этапа принципа производства». Некоторые футурологи считают, что постиндустриализм - это лишь пролог перехода к «постчеловеческой» фазе развития земной цивилизации.

Термин «постиндустриализм» был введён в научный оборот еще в начале XX века учёным А. Кумарасвами, который специализировался на доиндустриальном развитии азиатских стран. В современном значении этот термин впервые был применён в конце 1950-х годов, а широкое признание концепция постиндустриального общества получила в результате работ профессора Гарвардского университета Д. Белла, а затем развита в работах других ученых, в частности А. Турена.

В современном значении термин постиндустриальное общество получил широкое признание после выхода в 1973 году его книги «Грядущее постиндустриальное общество», которую сам Белл назвал «попыткой социального предсказания», он проводил мысль, что в послевоенном американском обществе происходит переход от «долевой цивилизации» (индустриальной экономики, основанной на корпоративном капитализме), к постиндустриальному обществу, основанному на знании, которое характеризуется быстрым развитием компьютерных технологий, растущим авторитетом научных сообществ, а также централизацией принятия решений.

Машины как наиболее важная форма капитала вытесняются теоретическим знанием, а корпорации как центры социального авторитета - университетами и исследовательскими институтами; основным условием социального продвижения становится не обладание собственностью, а владение знаниями и технологией. Все эти изменения влекут за собой глубокую трансформацию политического ландшафта: традиционное влияние экономических элит сменяется влиянием технократов и политических экспертов.

В своей книге «Становление постиндустриального общества» Белл обосновывал прогноз трансформации капитализма под воздействием НТР в новую социальную систему, свободную от социальных антагонизмов и классовой борьбы. С его точки зрения, общество состоит из трех независимых друг от друга сфер: социальной структуры (прежде всего технико-экономического), политической системы и культуры. Эти сферы управляются противоречащими друг другу «осевыми принципами»:

· экономика - эффективностью,

· политическая система - принципом равенства,

· культура - принципом самореализации личности.

Для современного капитализма, считает Белл, характерно разобщение этих сфер, утрата прежнего единства экономики и культуры. В этом он видит источник противоречий в западном обществе.

В основу своей концепции Белл положил идею, что новое общество будет определяться в своих главных чертах развитием науки, знания, причем сама наука, знание будут приобретать со временем все более возрастающее значение.

В 60-е годы ХХ века Ален Турен высказывается от том, что постиндустриальное общество действует более глобально на управленческом уровне, используя для этого две главные формы. Во-первых, это нововведения, т.е. способность производить новую продукцию как результат инвестиций в науку и технику; во-вторых, самоуправление становится проявлением способности использовать сложные системы информации и коммуникаций.

А. Турен - активный сторонник концепции постиндустриального общества, которое он характеризует как общество, определяемое социальными и культурными, а не экономическими факторами.

Для него постиндустриальное общество - это классовое общество с глубокими социальными конфликтами, проявляющимися, прежде всего, в борьбе между господствующим классом, технократией и профессионалами.

Придавая большое значение в развитии общества социальным действиям, Туре создал их своеобразную типологию. Те конфликтные действия, которые представляют собой попытку защитить, реконструировать или адаптировать некоторый слабый элемент социальной системы, будь то ценность, норма, властные отношения или общество в целом, он называл коллективным поведением. Если конфликты представляют собой социальные механизмы для изменения систем принятия решений и являются вследствие этого факторами изменения структуры политических сил в самом широком смысле слова, то речь должна вестись о социальной борьбе. Когда же конфликтные действия направлены на изменение отношений социального господства, касающихся главных культурных ресурсов (производство, знания, этические нормы), они могут быть названы социальными движениями.

Негативной стороной постиндустриального общества, по его мнению, является опасность усиления социального контроля со стороны государства, правящей элиты через доступ к информации и электронным средствам массовой информации и коммуникации над людьми и обществом в целом. Жизненный мир человеческого общества все сильнее подчиняется логике эффективности и инструментализма. Культура, в том числе традиционные ценности, разрушается под влиянием административного контроля, тяготеющего к стандартизации и унификации социальных отношений, социального поведения. Общество все больше подчиняется логике экономической жизни и бюрократическому мышлению. Люди, используя социальные достижения, вынуждены защищаться от вторжения экономики и государства в свою личную жизнь.

Таким образом, резюмируя вышеизложенное, кратко отметим, что Постиндустриальное общество - обозначение новой стадии общественного развития, следующей за индустриальным обществом, выдвинутых в конце 60-70-х гг. 20 века в развитых странах. Ведущую роль в «постиндустриальном обществе» приобретают сфера услуг, наука и образование, корпорации уступают главное место университетам, а бизнесмены - ученым и профессиональным специалистам; в социальной структуре ведущая роль переходит к ученым и профессиональным специалистам; теоретическое знание служит источником нововведений и формирования политики; производство, распределение и потребление информации становится преобладающей сферой деятельности общества.

Постиндустриальное общество (post-industrial society ) - это стадия развития общества, начавшаяся в последней четверти XX века в результате научно-технической революции, характеризующаяся развитием энергосберегающих технологий, созданием высокотехнологичных производств, информатизацией общества, развитием науки и техники, увеличением уровня образования, медицины, качества жизни людей.

В середине XX века развертывается современная научно-техническая революция, представляющая собой переворот в технике и технологии производства на основе новейших достижений науки. Ее основные направления: освоение новых источников энергии, автоматизация производства, его химизация и биологизация. Развертывание научно-технической революции привело к трансформации индустриального общества в постиндустриальное в последней четверти XX столетия. Переход к энергосберегающим технологиям как следствие энергетического кризиса 70-х годов, создание и широчайшее использование синтетических материалов, информатизация общества на основе массового производства и использования персональных компьютеров, роботизация привели к изменению структуры занятости населения, изменили сам облик общества. В постиндустриальных странах доля занятых в традиционных отраслях производства (в добывающей и обрабатывающей промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве) не превышает трети населения. Изменился характер труда. Так, в США в конце XX века доля занятых физическим трудом не превышает 10%, а столетие назад составляла 90%. А две трети заняты в информационном бизнесе, предоставляют финансовые, консультационные, бытовые, туристические, медицинские, образовательные и другие услуги, работают в индустрии развлечений. Этот сектор экономики называют третичным.

В постиндустриальном обществе его основой стал средний класс - основа стабильности общества. Можно выделить следующие критерии принадлежности к этому классу: владение семьей собственностью, эквивалентной 20-50 среднегодовым доходам одного работника; получение дохода, обеспечивающего семье достаток не ниже прожиточного минимума; уважение законов и традиций страны, умение и желание защищать свои права и свободы, взятие на себя доли социальной ответственности за будущее страны. Средняя семья владеет коттеджем или квартирой, одним - двумя автомобилями, полным набором современной бытовой техники, одним и более телевизором, телефоном и т.д. Для сопоставления приведем некоторые данные. Размер общей площади жилья приходится на 1 жителя (середина 90-х годов): Россия - 18,3 м 2 , Франция - 36, США - 65, Норвегия - 74. При этом в России пятая часть городских квартир и до трех четвертей сельских не имеют централизованного водоснабжения и канализации. Количество легковых автомобилей на 1 тыс. жителей в 1998 году: Китай - 2, Бразилия - 76, Россия - 110, Эстония - 200, Япония - 343, Германия - 505, Италия - 514, США - 700. Расходы на здравоохранение составляют в США 14% валового внутреннего продукта, в Германии - 9%, в России - 2,3%. Деревня как понятие исчезло. Высокий уровень потребления продуктов питания обеспечивается небольшим слоем фермеров. На первый план в постиндустриальном обществе выходит качество жизни, под которым понимается возможность жить в гармонии с природой, обществом, самим собой. О высоком качестве жизни свидетельствуют поголовная грамотность и высокий уровень образования значительной части населения, высокая продолжительность жизни, доступность и хорошее качество медицинских услуг, увеличение времени досуга и возможность рационального распоряжения им, уменьшение преступности и т.д.

К началу третьего тысячелетия н.э. в постиндустриальную стадию развития вступило примерно два с половиной десятка стран, где проживает более пятой части населения планеты. ВВП здесь составил в 1995 году 20 249 "международных долларов", 67 - 68% населения Земли живет в стране, где среднегодовой доход составляет менее 20% от первой группы, а 34% населения живет в странах со среднегодовым доходом менее 10% от первой группы. И лишь 15% населения приходится на страны со среднедушевым доходом от 20 до 99% по отношению к лидерам. Но анализ мирового развития за 70-90-е годы свидетельствует, что разрыв между высокообразованными странами и периферией планеты сокращается. Наиболее результативны усилия стран, где придерживаются курса на открытость экономики, сокращение госсектора, привлечение иностранного капитала, государственную заботу об образовании. Это открывает путь к благосостоянию даже наименее отсталым странам.

Основы экономической теории. Курс лекций. Под редакцией Баскина А.С., Боткина О.И., Ишмановой М.С. Ижевск: Издательский дом "Удмуртский университет", 2000.

Похожие статьи